Arturo Graf- poeta, aforista e critico letterario -Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Arturo Graf- poeta, aforista e critico letterario –

Così descrive Arturo Graf lo scrittore e docente dell’ateneo di Milano Luciano Aguzzi: “Arturo Graf -Brillante accademico, autore di molte opere di grande rilievo, fra i più importanti studiosi del suo tempo, è un uomo dell’Europa multiculturale, profondo conoscitore della cultura inglese, tedesca e francese, oltre che di quella classica greca, latina e italiana, curioso anche della filosofia orientale, del buddismo, da cui pure trae alcune idee.”

La vetta di Arturo Graf

Avanti! pochi altri passi

e poi sarem sulla vetta;

avanti pur senza fretta,

in mezzo agli sterpi e ai sassi!

La vetta è là, tutta sgombra,

tutta serena nel sole,

lungi da quando si duole,

fuor dalle nebbie e dall’ombra.

Anima inquieta e stanca,

non ti rivolgere indietro:

in basso il vapore tetro,

in alto la luce bianca.

Voi, cui travaglia ed opprime

un cruccio greve e nascoso,

ponete mente: riposo

non è, se non sulle cime.

La poesia che state per leggere è stata scritta da Arturo Graf il 19 gennaio 1848 per il suo caro micino. Dolce, spiritosa, scanzonata, è una vera e propria dichiarazione d’amore all’amico a quattro zampe.

O mio caro micino,

bello, lindo, pastoso,

lepido, grazioso,

ficchino, naccherino;

mentre al quieto lume

d’una lampa modello,

io, com’è mio costume,

sui libri mi scervello;

mentre assassino l’ore

cercando il pel nell’uovo,

o con l’antico errore

affastellando il nuovo;

tu vieni quatto quatto

a farmi compagnia,

e mi schizzi d’un tratto

sopra la scrivania.

Ti muovi a coda ritta

fra libri e scartafacci,

poi sulla carta scritta

placido t’accovacci.

O mio caro micino,

bello, lindo, pastoso,

lepido, grazioso,

ficchino, naccherino;

io prendo gran satolle

di testi con le note;

tu rimani in panciolle

sulle morbide piote;

se beato sonnecchi,

pieno di scienza infusa,

o mi guardi sottecchi,

sbadigli e fai le fusa.

E non so se m’inganno:

ma talvolta direi

che tu, così soppanno,

ridi de’ fatti miei.

Poi, quando finalmente

ci vengono a chiamare,

e come l’altra gente

andiamo a desinare;

io mangio quanto un grillo

consunto d’etisia;

tu pappi franco e arzillo,

la tua parte e la mia.

PRIMAVERA

(Arturo Graf)

Torna l’aprile e si rinnova il mondo,

e tutta un riso la natura appare:

de’ primi fiori inghirlandate, o care

fanciulle, il crine inanellato e biondo.

Torna l’aprile ed in leggiadre gare

apre natura il suo spirto profondo:

sciogliete, o care vergini, a giocondo

inno le voci armoniose e chiare.

Esultate, esultate al dolce orezzo.

Ché a voi s’addice e a vostra età fiorita,

obblivïosa di una certa sorte:

non a me, cui dà noja e fa ribrezzo

questo rigoglio di novella vita

intesa solo a preparar la morte.

SE SI POTESSE

Se si potesse in un tino

spremer con agili dita

la poesia dalla vita

come dai grappoli il vino!

E innebrïarsi di quella

come d’un vino giocondo,

ricreando il vecchio mondo

in una ebrezza novella!

Spremer la dolce follia

da tutti i grappoli!

Bere in un pulito bicchiere,

e i graspi buttarli via!

Bere, guardando allo insù!

Poi, dopo avere bevuto,

dire: bicchier, ti saluto!

Non voglio bevere più.

“Pensiero fulmineo”

Talora, quando più secreta e folta

la notte incombe e l’emisfero tace.

Io, da vana deluso ombra di pace,

gli sparsi miei pensier chiamo a raccolta.

E la speranza suscito che giace

sotto le antiche ceneri sepolta,

e di tesser mi studio anco una volta

bella vita il sottil sogno fallace.

Ma d’improvviso, sì ch’io non l’avverto,

piomba dall’alto sulla mia follia

fulminando il pensier dell’infinito:

dissipa il frale e dilicato ordito,

e lascia dentro a me l’anima mia

fatta un gorgo di mar, fatta un deserto.

Arturo Graf

SERA

Dalla chiesetta alpestre

giunge il clamor dell’ora:

al ciel che si scolora

olezzan le ginestre.

Una quïete stanca

scende implorata ai vivi:

la luce ai campi, ai clivi

gradatamente manca.

Un vertice selvaggio,

scabra, sassosa mole,

riceve ancor del sole

il moribondo raggio;

e sul pendio, raccolti

dentro un recinto breve,

sotto la terra greve

riposano i sepolti.

Un divino silenzio

tutte le cose ammanta,

e l’anime rincanta

beverate d’assenzio.

Solo, tra l’erbe, il grillo,

salutando la sera,

scande la tiritera

del suo gracile trillo;

nentre dall’erme lande

il mite odor del fieno

sotto il cielo sereno

lento s’eleva e spande.

Immortale favilla,

nitida gemma ardente,

espero in occidente,

là, sulla selva, brilla.

in quell’innamorato

lume il mio sguardo mira:

l’anima mia delira

risognando il passato.

“Le Campane di Lucerna”

Il suono delle campane di Lucerna ha colpito l’animo del poeta. La loro voce romba cupa, ma quel rombo giunge gradito all’orecchio di colui che soffre. è l’annuncio di un regno di pace, di un al di là sereno. E nel cuore nasce vivo, acuto, pungente il desiderio della vita eterna. La lirica si chiude con una quartina altamente poetica. Leggetela attentamente: sono versi musicali, pare quasi di sentire l’eco del rombo di quelle campane.

Le campane di Lucerna

romban cupe in cieli oscuri:

agli afflitti, ai morituri

fan sognar la vita eterna.

La lor voce è come un tuono

che sorvoli ai monti, ai piani,

conclamando accenti arcani

di corruccio e di perdono.

Quei che prega e si prosterna,

quei che nega e si rivolta,

ciascun freme allor che ascolta

le campane di Lucerna.

A quel suono che accommiata

l’ore stanche, i dì consunti,

treman l’ossa dei defunti

nella terra consacrata (1)

O desio di vita eterna,

come pungi e come aneli,

quando rombano ne’ cieli

le campane di Lucerna!

1) nel cimitero

“Superstite”

Della chiesa superba

questo avanzo rimane,

quattro livide mura,

un arco immane,

la distesa scalea, vestita d’erba.

Dal cielo guata la luna l’ignudo altar

gl’inscritti sepolcri

e il muto pulpito e i diritti pilastri

cui la fosca edera abbruna,

e gli altri vaneggianti finestroni all’ingiro,

ove sui fondo oro e di zaffiro

un giorno sfavillar

Madonne e Santi.

Tra le deserte mura tutto è silenzio e morte

d’una vita che fu, d’un altra sorte

un solo e vivo testimonio or dura dietro

alla vota occhiaia dell’oriuolo incombe

alla ruina e le forbite trombe ancor lo smisurato

organo appaia.

Ancor grandeggia e brilla sotto la buia volta,

e par che intuoni a un popolo che ascolta

l’orror del Dies Irae Dies Illa.

Me ne’ fianchi l’intendo fiato più non comprime,

più non rompe terribile e sublime

dalle cento sue bocche il canto immenso

e sol malora, quando nei cilindri sonori s’ingorga un venticel,

l’aria di fuori freme d’un canto doloroso e blando.

E sulla sponda estrema della grigia parete

alcun pallido fior morto di sete

sul flessuoso stel palpita e trema.

“Fantasmi”

Mezzanotte: fremendo l’orïuolo

i lenti squilli nel silenzio esala;

è mezzanotte; pensieroso e solo

io seggo in mezzo alla profonda sala.

Splende d’un lume abbacinato e fioco

delle finestre il gotico traforo;

come una nebbia di stemprato foco

raggian nel buio i lacunari d’oro.

Nel ciel cui spazza il gelido rovaio,

dietro i frastagli d’una guglia bruna,

come uno scudo di forbito acciaio

il disco sale della colma luna.

È mezzanotte; una mortal quïete

il freddo e sonnolento aere ingombra;

un organo s’addossa alla parete,

e con le terse canne allistan l’ombra.

Io guardo innanzi a me lo steso arazzo,

e a poco a poco, trasparenti e pure,

veggo apparir sul fondo pavonazzo,

colorirsi e passar care figure.

Larve di donne innamorate e morte,

coronate di gigli e d’amaranti,

belle, soavi, in cheta estasi assorte,

piene di carità nei lor sembianti.

Passan lente e leggiere, in compagnia,

e tornano a vanir nell’aer scuro;

io veggo la dipinta anima mia

istorïarsi a mano a man sul muro.

L’organo si ridesta; entro le cave

trombe gorgoglia un gemebondo nato;

trema un canto nell’aria arcano e grave,

il canto della morte e del passato.

“Pallida Mors”

Mentre intorno ai fioriti e scintillanti

deschi sediam entro dorata sala,

e dalle tazze traboccanti esala

il sonoro e gentil spirto dei canti;

mentre ferve la gioia, e accende il volto

alle fanciulle e scalda il sen di neve,

dietro i serici arazzi il passo greve

e il riso acuto io della morte ascolto.

E gli occhi, pieno di sgomento il core,

ficco nei viso a mi orïuol beffardo,

e il negro, maledetto indice guardo

per l’angusto volar cerchio dell’ore.

Mi guardo a fianco, e sull’amata fronte

veggo di tratto inaridir le rose,

e spegnersi il balen dell’amorose

luci che al mio piacere eran sì pronte;

illividir le tempie ed il soave

labbro farsi di gel, sciorsi le chiome,

e sulla sedia arrovesciarsi, come

morto, il bel corpo illanguidito e grave.

E mi s’agghiaccia il cor; falso né vero

più non discerno, non rido, non piango;

ma, con le braccia al sen, muto rimango,

immobile, a guatar l’empio mistero.

“Simulacro”

Dal marmoreo fonte

ritto si leva il bianco simulacro:

ancora par che dal selvoso monte

Diana scenda al gelido lavacro.

Le fredde ignude membra

un arcano e sottil spirito avviva;

ancora sui divini omeri sembra

che balzi e suoni la faretra argiva.

Sotto l’arco del ciglio

immobilmente la pupilli guata,

guata dell’onde il lucido scompiglio

e l’ozïosa danza interminata.

Sulla fronte superba

un’ombra di pensier tacito vaga,

misterïoso desiderio, acerba

reminiscenza, fantasia presaga.

Dimmi, ricordi i chiari

gioghi d’Olimpo, il ciel liquido immenso?

De’ numi il lieto popolo, gli altari

su cui bruciava l’odorato incenso?

Ricordi tu le selve

dense, al fragor dell’irruente caccia

alto sonanti, e le inseguite belve,

e i can travolti sulla lunga traccia?

Ricordi i lieti e vaghi

recessi dove dal sanguigno ludo

posavi? i monti solitarii, i laghi

ove immergevi il divin corpo ignudo?

Ricordi i baci ardenti

d’Endimïone e il venturato scoglio?

del mal vinto pudore i turbamenti

soavi e il novo femminile orgoglio?

Ricordi ancorar? Or dove,

dov’è quel tempo e quel felice mondo?

ove il tuo culto e il nume tuo giocondo,

superba figlia dell’egioco Giove?

Buon per te che sei morta!

Il pellegrin dolente e affaticato

ti passa innanzi, e meditando il fato

de’ numi erge la fronte e si conforta.

“Teschio”

In mezzo a una pianura erma e scoverta

sorge la gran piramide d’un monte,

che, solcata da’ fulmini, la fronte

avventa al cielo minacciosa ed erta.

L’uom di lassù potria mirar le glorie

di cinquanta città: opere e fasti

d’antiene genti, alte ruine e vasti

regni, teatro di famose istorie.

Sopra una guglia dritta acuminata,

a cui l’aquila il vol drizzar non osa,

un teschio ignudo e solitario posa,

e muto spettator dall’alto guata.

E pensa? E par così meditabondo!

e così triste! O nudo teschio e vano,

o teschio pien d’un gran pensiero arcano,

dimmi, per dio, che pensi tu del mondo?

“Sangue”

Strano licor! nell’infingarda creta

qual’arte arcana, qual poter t’instilla?

Vive per te la sciagurata argilla;

vive: il ciel può saper quanto n’è lieta.

Nullo acume di mente o di pupilla

può penetrar la tua virtù secreta;

bagni l’inerte fibra e irrequieta

vampa l’imperscrutata anima brilla.

Tu fomenti il pensier; dal cor profondo

reggi estuoso della vita il gioco,

mesci gli effetti in turbolente gare.

Strano licore! ogni tua stilla è un mondo;

e non conosce i tuoi fervori il foco,

e non conosce le tue rabbie il mare.

“Lo specchio”

Nella mia cameretta ove l’amica

luna dal ciel traguarda e il sol morente,

sovra il camin pende uno specchio, antica

d’arte venezïana opra lucente.

L’immacolato vetro intorno intorno

di negro legno una cornice accoglie,

ove industre scalpel, con stile adorno,

fiori e frutta intagliò, viticci e foglie.

D’empia Medusa al negro cerchio in cima

la turpe faccia boccheggiar si vede;

scolta è nel legno e viva altri la stima,

e dall’aspetto orribile recede.

Lo specchio d’un baglior pallido brilla

da soli antichi nel cristal piovuto;

oh, la sua grande, immobile pupilla

sa dio le orribil cose che ha veduto,

nei marmorei palazzi, entro secrete

stanze, o di simulati usci pel vano,

lucida e tonda in mezzo alla parete,

che sorda, muta, custodia l’arcano!

Or più non serba e non respinge indietro

larva né segno del veduto mondo;

lucido, eguale, immacolato il vetro

si stende come un lago senza fondo.

Talor mi pongo a riguardar furtivo

entro il suo lume, quando il giorno muore,

e nel vedermi, e nel sentirmi vivo,

d’orror mi riempio, mi s’agghiaccia il core.

E l’empia Gorgo mi saetta addosso

l’atroce sguardo e mi trapassa dentro;

vorrei fuggire e il piè mover non posso,

immobil guardo ed impietrar mi sento

Fonte-Poesie pubblicate da Lunaria

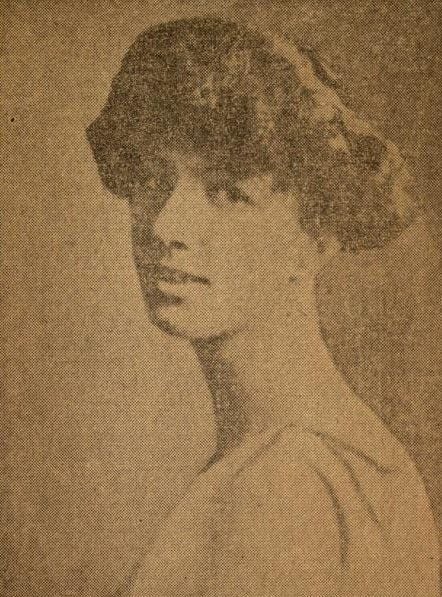

Arturo Graf: una guida verso la ricorrenza -di Fabio Cecchi-

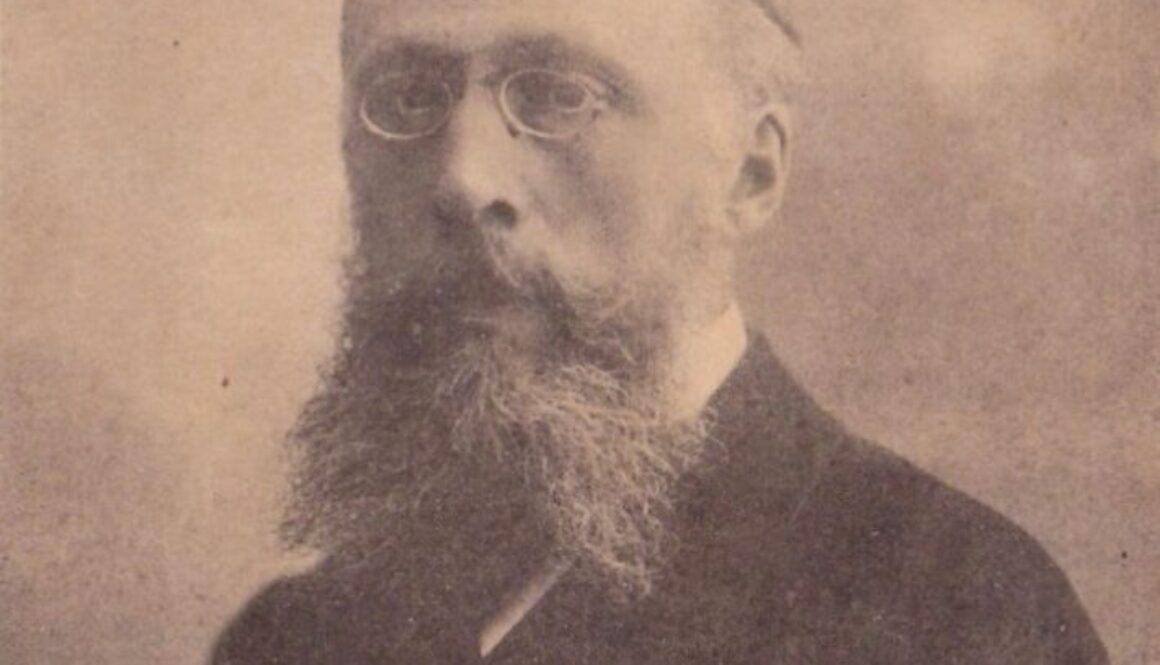

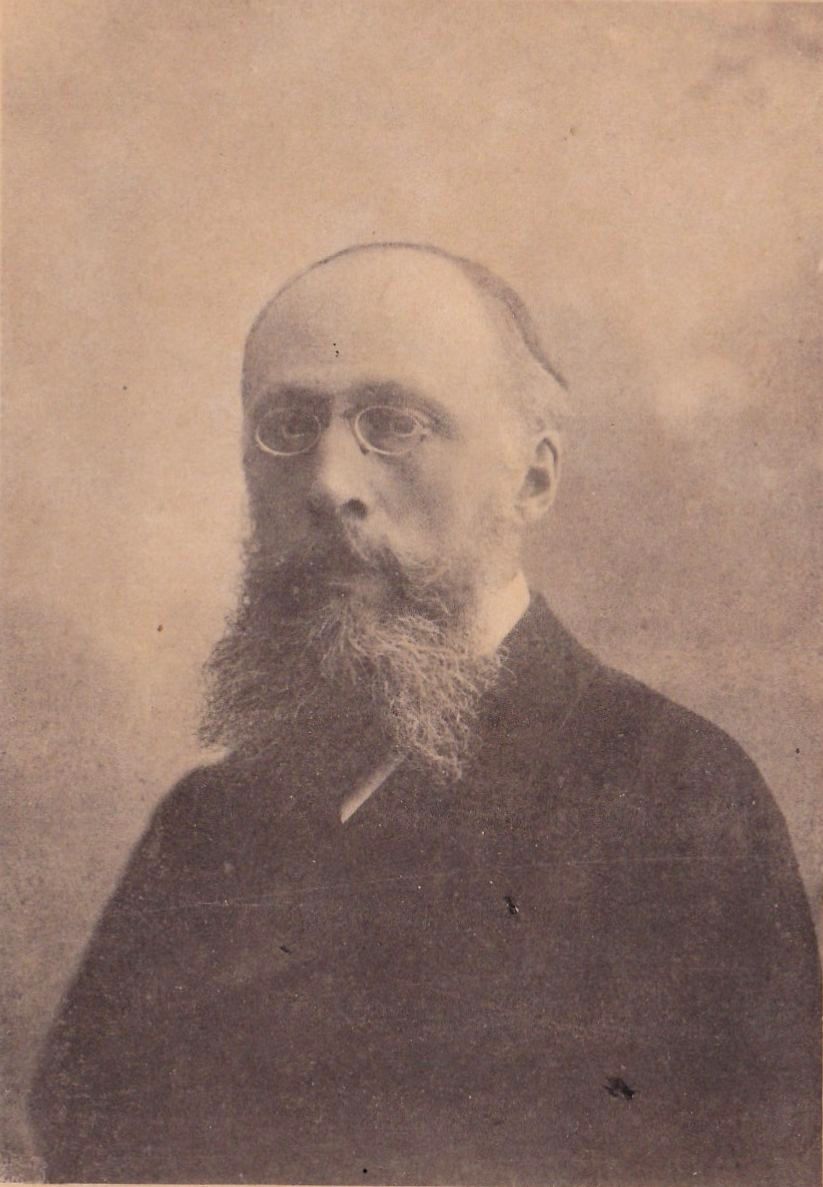

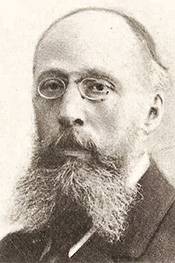

Nell’ombra che attende. Passata la ricorrenza legata al cantore sammaurese, i suoi ben noti versi ci introducono quella oramai prossima dell’altrettanto illustre (all’epoca, s’intende) Arturo Graf (1848-1913). Il padre, di provenienza teutonica, poté fornirgli il cognome che, anomalo nel panorama di casa nostra, è ed è stato d’aiuto alla folla nel consolidarsi in mente. Se sembrava prerogativa di molte voci romantiche e dei personaggi loro una giovinezza nomade, anche a Graf toccò un biculturalismo, lui che si insedierà a ponte tra le esperienze letterarie dei secoli XIX e XX. La biblioteca della facoltà di Lettere di Torino ne reca oggi il nome, e ivi risiede inoltre, come da volontà, il patrimonio culturale della sua persona:

«Gode lo studio mio, se nol sapete, di più comodità, di varii pregi:

quattro migliaia di volumi egregi veston dall’alto al basso la parete.

C’è la bibbia in tedesco ed in latino, con le Mille e una Notte e il Pecorone;

c’è con l’Emilio l’Imitazione; ci sono l’opre di Pietro Aretino.» (da Notte di Natale, 1893)

Nel capoluogo torinese Graf esercitò per un largo ventennio l’insegnamento della letteratura italiana, formando tra i molti Attilio Momigliano, Francesco Pastonchi e Giovanni Cena. Prima di ciò riuscì ad apporre la firma su pagine di giornali letterari sempre con base a Torino; lo sappiamo accanto a un redattore quale Rodolfo Renier e già definito “di ingegno squisito e coltura molta” da parte di Antonio Labriola.

Nelle aule accademiche il suo nome circola oggi nella veste di storico della letteratura e dei costumi, rendendo onore agli sforzi di lui ricercatore ma eludendo quella produzione in versi che per le scuole secondarie è assolutamente nulla cosa (discorso estensibile a molteplici altri casi).

Forte del sodalizio con Hermann Loescher egli produsse una buona lista di scritti, alcuni mai tramontati, come Roma nella memoria e nelle immaginazioni del Medioevo, altri noti a pochi come La poesia popolare rumena; molte lezioni sulla Commedia sono poi confluite in libelli dati prontamente alle stampe. Questo metterà il nostro in contatto epistolare con un professore in erba che al vate fiorentino e nazionale riservava uno dei tavoli di studi nella dimora di Castelvecchio, e troveremo Zvanì citarlo con devozione nelle postille ai Poemi Conviviali. Per finire, elenchiamo un romanzo ben accolto, Il riscatto, ed un libro, Ecce Homo, piuttosto cospicuo considerando che raccoglie aforismi e brevi detti, scaturiti sia dall’ingegno che dalla coscienza.

STILE E MATERIA POETICA

Cosa abbiamo sott’occhio? Sonetti, innanzitutto, regolari ma anche minimi. Gli endecasillabi, affiancati talvolta ai più capienti alessandrini, prevalgono nella prima fase, fin che il poeta sposa il verso breve (settenari, ottonari) prima in Morgana poi nelle Rime della Selva per l’intero canzoniere.

«Semplice, chiaro, preciso è, pur nel verso, il mio dire.

Non so, non voglio mentire, né la parola, né il viso.» (Rime della Selva, Prologo)

Vorrei ora riportare un passaggio da una mia sortita in un dizionario degli autori. «Il Graf – vi è scritto – è tra i pochissimi a uscire indenne dalla lezione carducciana […]». Del tutto vero: nessuna trattazione politico-patriottica, con la materia storica che cede la scena a quella mitologica (Tantalo, Invocazione a Venere, Flora Nivalis, la Fenice). Neppure troveremo, netta distinzione dallo Zanella (per il quale, si ricorda, il nostro stilò una sentita prefazione allegata alle uscite postume per Le Monnier) carmi celebrativi con dedica a esponenti delle alte classi.

Invece, al pari del corrispondente romano Domenico Gnoli, e rispondendo ad un nascente astro d’origine romagnola, Graf tratteggia molto abilmente squarci naturali e paesaggi, spendendo senza riserbo lodi e paragoni per il fonte e l’invitta cima, la tea e gli arguti e festanti augelli.

Dove Graf può accostarsi al nostro primo vincitor del Nobel e, senza tralasciare numerosi passaggi appartenenti a Psiche, per molti vetta della poesia di Giovanni Prati, è evidente l’intento d’innalzare la posizione dell’intellettuale. Questi detiene il sacro compito di diffondere la ragione, di fronte un volgo reticente e dalla minima volontà di accogliere precetti ed inviti. Di seguito si allega una selezione certamente indicativa al riguardo: “diffida della garrula plebe”; “addio, pestifera proda”; “vive nell’ora presente, nell’ora corta e declive, senza saper come vive, per la più parte la gente…” e ci par lecito aggiungere: “O martire cruento, sai tu di che genìa / pieno ed infetto sia, il mondo ch’hai redento?” (da Ad un Crocifisso lungo la Via).

La questione pare aver coinvolto pure il Rapisardi, il quale assai di rado ebbe ad astenersi dall’emetter voce a nome della collettività. A dimostrazione, ne le ammirevoli Poesie religiose (1887, Catania) si alternano espressioni quali “gagliarda invitta stirpe” ed altre del tipo “turba rea” e “vili objetti del volgo”.

Con Medusa in molti cominciarono e chiusero con l’autore. Egli salta difatti alle cronache come poeta del male di vivere, e non nel senso tanto caro e fruttuoso ai poetucoli d’oggi. Ivi s’apprende che all’affermazione dello studioso corrisponde una sfera sociale scarna tutt’altro che esaltante.

La terzina che segue, impostata in prima persona, lo vede esporre con scarsa ritrosia la negatività del momento.

«Così vivo e mi sfaccio e mi consumo,

La notte il bujo, il dì guardo la polve,

Piego le braccia neghittose e aspetto» (Terrore)

Una soggettività non celata quindi, che riesce ad adombrare i cauti tinteggiamenti leopardiani, così riecheggianti di Petrarca ed altri nomi della classicità. Una valutazione sarà certamente soggetta ai punti di vista, e per chi “impegnato” anche alla corrente d’appartenenza. Ancora:

«Quand’io contemplo la funesta arena

ove men perde chi più presto muore

[…]

sento stringermi il cor, sento piu scura

farsi la notte dello stanco ingegno.

Ed un pensiero immobile m’assedia

e prorompo in un grido: Empia Natura,

quanto ha mai da durar questa tragedia?» (Umana tragedia)

Inevitabile per i viventi l’incontro con oppressione e dolore, vengono innalzati temibili appelli nichilisti:

«Taciam noi pur! regni il silenzio dove

regna destino forsennato, e immenso

empia di sé l’inesorabil etra.» (Omnia ruunt)

Il poeta, parte attiva in parecchi dibattiti del suo tempo anche di genere filosofico-epistemologico, giunge – dopo spasmodiche deviazioni di percorso – a proclamarsi cattolico di confessione. Per una Fede, opuscolo dato alle stampe nel 1906, espone le motivazioni dietro la scelta. È insieme curioso e lodevole constatare però come nella produzione lirica ciò non provochi stravolgimenti o un modo differente di porsi nei confronti dell’Ordine delle Cose o di Sé. Ne Le Rime della Selva, con cui Graf sceglie preventivamente di congedarsi dal vasto pubblico lasciando gli ultimissimi esercizi alle pagine della «Nuova Antologia», l’ardore iniziale s’ammorza sfociando ripetutamente in un distacco nostalgico ma coscienzioso.

«Il benvenuto non posso, non posso dartelo come

fanno, per dir qualche nome, lo sgricciolo e il pettirosso.

[…]

Vecchio e finito. Dio buono! Chi è che sa dirmi al vero

ov’abbian lor cimitero i giorni che più non sono?» (Al novo giorno)

Non possiamo tuttavia attestare la sommessa invocazione degli ultimi passaggi come forzata e dissonante. In linea col sentimento espresso notiamo meglio calzare tutt’altra esclamazione, se non che teniamo in conto il codice etico dei letterati del tempo.

Ci serviamo ad ogni modo dei precedenti stralci al fine di una sintesi: un linguaggio calibrato e spesso steso con originalità, una certa tensione emotiva e di pensiero, un’atmosfera complessiva che risente di molta esplorazione, dunque delle cadute e degli slanci di questa.

CAMMINO POETICO

Lungo il Novecento parecchi poeti di valore e risonanza riuscirono a vedere le loro fatiche riunite in volume unico (in altri casi, come per Carducci e Cena, si optò per gli scritti completi).

Il primo omaggio postumo sfornato dalla patria torinese consiste nel volume piuttosto sgangherato che è POESIE 1893-1906, apparso nel 1915. Si conta un certo numero di errori di stampa ed oltre alle Danaidi, uscite all’incirca a mezzo del periodo indicato, sono poi omesse le aggiunte apportate ai libri dall’autore in un secondo tempo. In bene, oltre ad un ritratto fotografico quel giusto lugubre, rileviamo l’inclusione di Fiori, poesia inedita in copia da fac-simile.

Ogni opera appare in edizione definitiva nel più moderno e corposo LE POESIE dato alle stampe nel 1922 da Giovanni Chiantore (chiamato a succedere dalla vedova di Graf, la quale già fu vedova Loescher). Vistato dall’allievo poi francesista Ferdinando Neri, esso si avvale della prefazione del membro del Senato Vittorio Cian, che del professore sapeva molto più di quanto abbia voluto presentarci (uno dei tanti carteggi a cura di Clara Allasia).

Nelle note preposte all’Indice si fa doverosamente presente come piuttosto che selezionare si è optato per escludere POESIE E NOVELLE (Roma, 1876), primissima apparizione – per l’Italia – del nostro. Se può esser stata mossa ragionevole l’aggirare un eccessivo ingombro, non possiamo tuttavia in questa sede segnalare una maggiore coincidenza dei canti sopra accennati rispetto ai Poemetti (vedi sotto).

Il viaggio a ritroso nel tempo continua con il piuttosto raro VERSI che nel 1874 il nostro diede alle stampe nella città di Braila, Romania, dove la madre gestiva una attività dall’alterna fortuna. I più arditi collezionisti potrebbero infine mettersi sulle tracce di Versi di Filarete Franchi (riportato come Bianchi in altre fonti) fatica primissima di un Graf appena quattordicenne e celato da pseudonimo.

MEDUSA (1880, poi 1890): Graf dà avvio alla sua produzione di rilievo con un libro non meno sinistro del titolo affibiatogli. La lettura viene per così dire alleviata dal centinaio di disegni realizzati da Carlo Chessa (anch’egli con studio a Torino) che inframezzano i componimenti. L’edizione terza, sempre affidata all’esimio compare Loescher, accresce notevolmente l’opera di una terza sezione in linea con le antecedenti. La critica, come da previsione, è spaccata: si contano opinioni a favore ineggianti al vivido simbolismo e al linguaggio sofisticato (in buon numero i dantismi) ed altre meno accondiscenti che rilevano un “gelido leopardismo” e “il difetto di un’ansiosa morale”.

DOPO IL TRAMONTO (1893): sono qui raccolti nuovi spunti, molti di materia autobiografica. Il pessimismo che contraddistingue Medusa da cima a fondamenta va attenuandosi lasciando il posto ad un più artistico intento che apre una fase di discreto equilibrio. Una certa divulgazione è stata favorita dalla larga antologizzazione di Breve la Vita? componimento esemplare per il pensiero dell’autore.

LE DANAIDI (1897, poi 1905): in prima apparizione non ripagano le attese, nonostante, attingendo dall’Alighieri sulla scia di Tennyson, Graf produca Ultimo Viaggio di Ulisse, poema di buona caratura e lunghezza. Il riesumato Loescher provvederà, dopo una certa attesa, a rieditare la presente raccolta in veste definitiva; un valore aggiunto sarà dato da liriche come Sic transit e la collana di sonetti “Consigli a un Poeta Giovane”.

MORGANA (1901): ritorno alle edizioni milanesi, che propongono un volume alquanto ingombrante al paragone con gli esili cartoncini dei rivali. L’autore fa scelta di declinare eventuali spasmi filosofici virando su brani impressionistici e rischiando il plagio argomentativo di quanto fatto vedere ne Le Danaidi. Da segnalare sono Venezia e Napoli, catture dei rispettivi ambienti e atmosfere rese in capitoletti di quartine brevi. Qui contenuta è inoltre quella perla occulta degli annali letterari che risponde al titolo Il Canto della Vecchia Cattedrale, susseguirsi di più voci, chiaro preludio ai Poemetti che sappiamo esser già in stesura. Il successo è molto modesto e pure la seconda edizione non porterà maggiori clamori.

POEMETTI DRAMATICI (1905): In carta a mano, stampato in rosso e in nero, illustrato da composizioni a intero formato e fregiato di testate e finali squisitamente stilizzati, legato in pergamena. Questa la presentazione che Treves allega alle sue uscite, soffermandosi con lecito orgoglio sul prezioso ricamo che contorna i testi. Graf può ora dar frutto letterario alle letture sacre di cui si è sempre accompagnato, chiamando a raccolta le figurue del Messia, dei profeti e molti altri soggetti. I modelli sono svariati: le Operette del beneamato Leopardi, i libretti di Pietro Trapassi, e l’opera magna del Rapisardi, Lucifero (1880) dove possiam discernere somiglianze nel tono e nell’impostazione (canto XII, per la precisione).

Ad ogni modo, sia per materia sia per i ricercati accostamenti di versi, trattasi d’un lavoro adatto a palati fini mentre indigesto ha modo di presentarsi al lettore occasionale.

LE RIME DELLA SELVA (1906) è l’opera che garantisce al professore una certa fama postuma: in essa si condensa l’essenza delle sua poetica. Alla prima versione, rivisitata per il soddisfatissimo Treves, non si aggiungeranno che un pugno di liriche, alcune però assai estese.

Graf anticipa quelli che saranno a breve i cavalli di punta della “penna del Wessex” Thomas Hardy: l’invettiva ad un Tempo impietoso ed implacabile (Al Novo Giorno, L’Oriuolo a Cùculo) nonché il commento steso su un Allora rievocato (Quella Sera, Voce dal Passato).

Dove più, dove meno riuscita, molti passaggi dell’opera di Graf non hanno perso il loro lustro, e hanno ispirato a suo tempo non poche voci di lato rinnovatore oltre che crepuscolare. Non era comunque possibile che il Graf superasse anche quest’ultimo orizzonte, preda precoce, come aveva a definirsi, d’una “incresciosa vecchiezza”.

Non importa: un sincero desiro di ascolto risulta sufficiente per accoglierlo, ripagati, sugli scaffali di casa nostra. E in fondo, il professore, per come sappiamo ebbero a evolversi molti avanguardisti, sull’esempio di Mario Rapisardi suo idolo (il quale prese nel nuovo secolo a firmarsi classicista per rimarcare un’opposizione), avrebbe forse gradito non ispirarli.

Bibliografia minima

Arturo Graf, Le Poesie (Chiantore, Torino 1922)

Luigi Baldacci, Poeti Minori del’800

Fabio Cecchi è nato a Cesena nel 1991. Risiede a Igea Marina ed è studente universitario di ramo umanistico. Nella variegata sfera delle “attività in seconda” si alternano la composizione pianistica, il volontariato, il calcetto amatoriale, lettura e scrittura. Ignoto e convinto hardiologo (seguace della poetica di Thomas Hardy), nel vasto mar letterario si è sospinto in particolare sull’ottocento meno considerato (Guerrini, Prati, Graf, Cena…). Da questi e non solo attinge nella lenta formazione, tra slanci sociali e squarci intimisti, di un corpus poetico di – sempre relativo – valore.

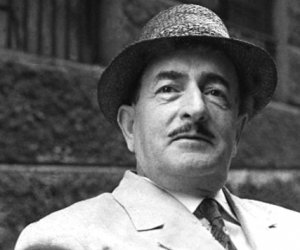

Biografia di Arturo Graf

Arturo Graf fu poeta, aforista e critico letterario. Nacque ad Atene da padre tedesco e madre italiana il 19 gennaio 1848. Tre anni più tardi si trasferì a Trieste con la famiglia. Alla morte del padre andò a vivere a Brăila, in Romania, ospite del fratello della madre. Solamente nel 1863 rientrò in Italia dove frequentò il liceo a Napoli. Terminato il liceo seguì le lezioni di Francesco de Sanctis; in seguito si iscrisse alla facoltà di giurisprudenza conseguendo la laurea in legge nel 1870. Intanto, per un breve periodo, Arturo Graf si dedicò al commercio a Braila e al ritorno in Italia si recò a Roma dove conobbe Ernesto Monaci; con quest’ultimo strinse una salda amicizia, iniziando approfonditi studi sul Medioevo del quale si occupò anche in seguito, con particolare attenzione ai suoi aspetti simbolici. Nel 1875 ottenne la libera docenza in Letteratura italiana; il primo incarico lo portò a Roma, come docente di Letteratura italiana e di Letteratura romanza all’Università della capitale. Nel 1876 gli venne affidata la cattedra di Letteratura neolatina presso l’Università degli Studi di Torino, dove iniziò i corsi con la conferenza “Di una trattazione scientifica della storia letteraria”; nel 1882 si trasferì definitivamente nel capoluogo piemontese, insegnando sempre – come professore ordinario – letteratura italiana fino al 1907. Nel 1883 fondò, insieme a Francesco Novati e Rodolfo Renier, il “Giornale storico della letteratura italiana” del quale divenne poi condirettore. Collaborò anche alla rivista “Critica Sociale” e a “Nuova Antologia”; su quest’ultima pubblicò le opere in versi “Medusa” nel 1880, “Dopo il tramonto” nel 1890, e “Rime delle selva” nel 1906: queste opere rispecchiano la sua lenta e graduale conversione al razionalismo positivistico, dove si trova un primo accenno di simbolismo cristiano. Le dolorose vicende familiari di quel periodo, tra le quali la morte per suicidio del fratello Ottone nel 1894, lo fecero avvicinare alla religione: il poeta scrisse l’opera “Per una fede” nel 1906, il “Saggio sul ‘Santo’ di A. Fogazzaro”, gli aforismi e le parabole di “Ecce Homo” nel 1908 e il suo unico romanzo, “Il riscatto”, nel 1901. Nel contesto della Letteratura italiana, “Il riscatto” è uno degli elaborati più caratteristici dello spiritualismo del primo Novecento, dove viene rappresentata, anche con riferimenti autobiografici, la contrapposizione fra la legge dell’ereditarietà, nella quale necessariamente ogni avvenimento deve essere determinato da quello che lo precede, e la volontà individuale, intenta a liberarsi dei legami e a fuggire. L’opera poetica di Arturo Graf risente dell’atmosfera cupa delle leggende medievali, tipiche del primo romanticismo con le meditazioni sulla morte, sul male del mondo, la visione di paesaggi solitari e patetiche esistenze tragiche che troppo spesso si risolvono in macabre rappresentazioni e, solo di rado, in un più acuto simbolismo che consente all’autore di raggiungere un’efficace simbologia funebre, tetra, sommessa, percorsa da lunghi brividi musicali. Le sue opere:

- Poesie e novelle di gioventù (1876)

- Il riscatto (1901)

- Della poesia popolare romena (1875)

- Di una trattazione scientifica della storia letteraria (1877)

- La leggenda del paradiso terrestre (1878)

- Roma nella memoria e nelle immaginazioni del medioevo (1882-1883)

- Attraverso il Cinquecento (1888)

- Il diavolo (1889)

- Foscolo, Manzoni, Leopardi (1889)

- Miti, leggende e superstizioni del medioevo (1892-1893)

- L’anglomania e l’influsso inglese in Italia nel sec. XVIII (1911)

- Medusa (1880)

- Polve

- Dopo il tramonto (1890)

- Le Danaidi (1897)

- Morgana (1901)

- Poemetti drammatici (1905)

- Rime della selva (1906)

Cenni biografici di Arturo Graf (Atene, 1848 – Torino, 1913) tratti dal componimento ‘Consigli a un poeta giovane’.

Nato in Grecia da padre tedesco e da madre italiana, di Ancona, il cosmopolita autore trascorse una gioventù girovaga al seguito della famiglia. Visse dall’età di 15 anni dapprima a Trieste, poi in Romania, ed ancora a Napoli, dove si diplomò e si laureò in Legge seguendo i corsi di Francesco de Sanctis, ed in seguito a Roma, per stabilirsi infine stabilmente a Torino, città in cui ottenne le cattedre universitarie di letteratura neolatina e di letteratura italiana.

Oggi è ricordato per la sua poesia ‘pessimista’ e per i suoi rigorosi saggi di critica letteraria, grazie ai quali è considerato uno dei massimi esperti italiani di filologia classica.

Così lo descrive lo scrittore e docente dell’ateneo di Milano Luciano Aguzzi: “Brillante accademico, autore di molte opere di grande rilievo, fra i più importanti studiosi del suo tempo, è un uomo dell’Europa multiculturale, profondo conoscitore della cultura inglese, tedesca e francese, oltre che di quella classica greca, latina e italiana, curioso anche della filosofia orientale, del buddismo, da cui pure trae alcune idee.”

A proposito delle sue liriche, aggiunge: “La sua poetica trae alimento da un sentimento sostanzialmente ‘pagano’ della vita, dove non c’è la luce della provvidenza della religione e del cristianesimo. Siamo in quei decenni fra Ottocento e primi del Novecento in cui tutto appare in crisi, che in poesia producono il crepuscolarismo, il decadentismo, l’edonismo dannunziano. Graf è fuori da queste correnti, più legato ai classici e ad esperienze della poesia tedesca e inglese e agli italiani Foscolo, Leopardi, Manzoni e Carducci. Però la sua poesia risente molto del clima di crisi e della crisi si fa portavoce. Il suo non è un ‘pessimismo eroico’, come è stato a volte definito quello del Leopardi, ma piuttosto una pretesa, personale e soggettiva, di ‘realismo’.”