Martirio delle sante Rufina e Seconda,Opera conosciuta come il “Quadro delle tre mani”.

Martirio delle sante Rufina e Seconda

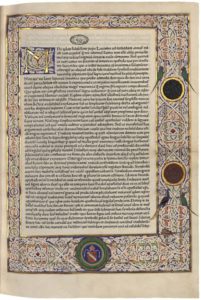

La tela raffigura il “Martirio delle sante Rufina e Seconda”, ed è meglio conosciuta come il “Quadro delle tre mani” perché compiuta oltre che dal Cerano, da Giulio Cesare Procaccini e dal Morazzone, due degli interpreti più raffinati dell’ambiente lombardo del primo Seicento.

Un’occasione utile, quasi un compendio, voluto dal raffinato committente, Scipione Tosi, per mettere alla prova sullo stesso campo tre diversissimi modi di interpretare la pittura e la società al tempo dei Borromeo.

Descrizione del dipinto-

Il soggetto del dipinto è il martirio di due sorelle, Rufina e Seconda, avvenuto durante le persecuzioni della Roma imperiale. Lo spazio dell’opera è interamente saturato dalle figure, mostrando un accurato studio compositivo. A motivo di questo calcolo, la struttura generale, nonostante i tre distinti interventi, si mostra organica ed unitaria. Lo stile dei tre maestri mostra, al di là delle differenziazioni formali, una comune matrice culturale. La composizione infatti è un chiaro esempio dell'”intellettualismo artificioso e barocco” caratteristico del tempo

Santa Rufina è raffigurata nell’angolo destro della tela, inginocchiata in attesa del martirio, con le mani giunte e gli occhi rivolti al cielo. La macchia chiara del suo collo scoperto offerto al carnefice spicca violentemente dal fondo scuro della tela, cogliendo l’attenzione dello spettatore. Accanto a lei un angelo le posa delicatamente una mano sul braccio, fissandola negli occhi. L’eleganza delle figure, la dolcezza degli incarnati rosacei e dei panneggi, la delicatezza con cui sono descritte le mani affusolate della santa, rendono facilmente riconoscibile la mano del Procaccini in questo gruppo. Dietro la santa emerge dalla penombra la mole scura e teatrale del carnefice che brandisce la spada, in contrasto con le figure retrostanti, dell’angioletto che porge la palma del martirio, dell’uomo dalla veste dorata e del giovinetto di cui si scorge solo il viso incorniciato dai riccioli biondi. Il gruppo, tratteggiato con forti accenti luministici, rappresenta il contributo del Morazzone. Al Cerano sono infine dovuti il cavaliere sullo sfondo e l’angelo che trattiene il cane che sta per avventarsi sul corpo decapitato di Seconda. La resa più scultorea e naturalistica degli incarnati lividi e degli animali caratterizza il suo intervento-

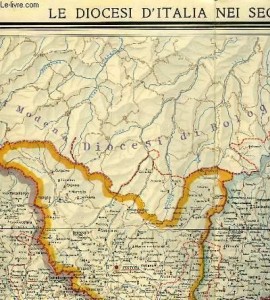

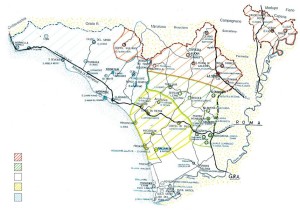

sante Rufina e Seconda, Martiri di Selva CANDIDA

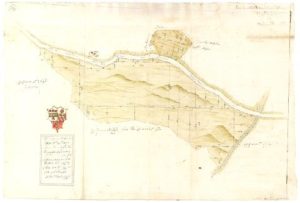

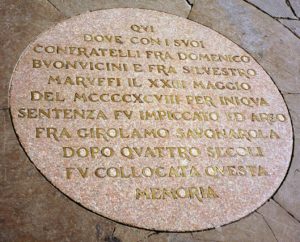

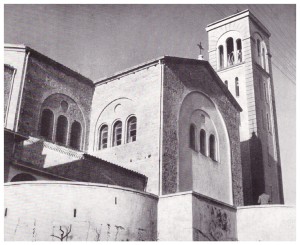

(Breve Storia)-Sono due celebri martiri romane ricordate in tutti i più antichi elenchi e in molti documenti storici. La loro morte avvenne durante la persecuzione di Valeriano e Gallieno, attorno al 260. Nel racconto del loro martirio sono presentate come sorelle, fidanzate con due giovani cristiani che per timore della morte avevano rinnegato la fede. A causa del rifiuto del matrimonio esse furono denunciate ed imprigionate mentre fuggivano da Roma. In seguito al loro diniego di sacrificare agli idoli le due giovani furono condotte in un bosco sulla via Cornelia, a dieci miglia da Roma in un terreno detto “Buxo”, dove vennero uccise e lasciate insepolte. Plautilla, matrona romana, che le aveva viste in sogno, provvide alla loro sepoltura in quello stesso luogo dove, già nel sec. IV, fu eretta una basilica, iniziata da Giulio 1 (336) e completata da papa Damaso, rinnovata con l’aggiunta del battistero da Adriano 1 (772-95) ed arricchita di doni da Leone IV (847–55). A questa chiesa si fa riferimento nei diplomi pontifici anche oltre l’ XI secolo, essendo divenuta Cattedrale della diocesi di Lorium, che presumibilmente ebbe un suo Vescovo proprio per provvedere alla quotidiana celebrazione dei sacri misteri nei tre santuari del territorio (sante Rufina e Seconda, san Mario e compagni e san Basilide) e per il decoro della vicina residenza imperiale. Il primo vescovo del quale si ha certezza storica è Pietro nell’anno 487. Attorno a quel luogo di culto, divenuto celebre meta di pellegrinaggio assieme alle catacombe di san Mario, era sorta gradualmente una città, che fu saccheggiata e distrutta dai Saraceni nell’847 e poi nell’870. Sergio III, nel 904, provvide alla riparazione della Chiesa, ma il centro abitato era oramai quasi del tutto abbandonato a causa dei pericoli delle incursioni barbariche e dello squallore del luogo. Papa Anastasio IV, nel 1153, fece trasportare il corpo delle due Sante nel

dove venne loro dedicata una cappella che fu posta Sotto la giurisdizione del vescovo di Porto e Santa Rufina, come è provato dalla bolla di Gregorio IX del 1236. A Trastevere, in via della Lungaretta, esiste ancora un antico monastero loro intitolato e che si dice edificato nel luogo dove era la loro casa natale. Della chiesa adiacente, ornata con un campanile del XIII sec., si hanno notizie fin dal 1123, dato che in una bolla di Callisto Il è annoverata fra le filiali di santa Maria in Trastevere. I resti archeologici sulla via Boccea (loc. Porcareccina), gi–á individuati e descritti da Antonio Bosio (1632), furono di nuovo studiati nel nostro secolo.

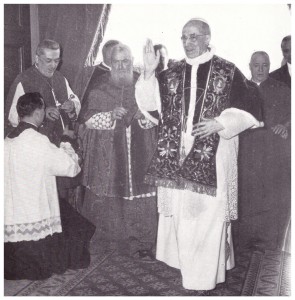

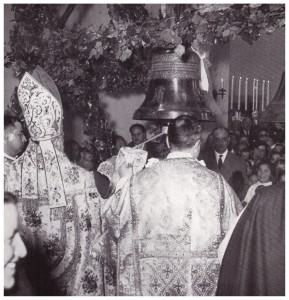

Festa delle Sante Rufina e Seconda, patrone della Diocesi –

Preghiera di S.E.. Monsignor GINO REALI in onore della Sante Patrone della nostra Diocesi

Padre di misericordia,

che hai chiamato alla gloria del martirio le sante sorelle Rufina e Seconda,

congiunte in vita e in morte dall’amore per l’unico Sposo,

e le hai donate alla nostra Chiesa come modello di fede e di fortezza,

concedi a noi, per il loro esempio e la loro intercessione,

di seguire il Signore Gesù con fede viva, speranza ferma e carità ardente.

Questa terra, bagnata dal sangue dei Martiri,

germogli ancora il frutto della santità e dell’amore.

Per la loro comune intercessione, dona alle nostre famiglie unità e pace;

per il loro esempio rafforza i nostri giovani nella lotta per la virtù ed il bene,

e dona loro limpidezza di cuore e generosità d’impegno;

per i loro meriti, sostieni i nostri passi nel cammino verso la patria eterna.

A te, o Padre, affidiamo la nostra vita:

liberaci da ogni pericolo dell’anima e del corpo,

e donaci la grazia che ti chiediamo …

Tu che vivi e regni, con Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo,

nei secoli glorioso. Amen.

+ Gino Reali

Vescovo di Porto – Santa Rufina

7 giugno 2007