Versi di Resistenza: la poesia patriottica del 25 aprile , Festa della Liberazione-dal blog “L’Altrove”-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Versi di Resistenza: la poesia patriottica del 25 aprile , Festa della Liberazione-dal blog “L’Altrove”-

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, rappresenta un nodo fondativo e simbolico dell’identità repubblicana italiana, in cui storia, memoria e linguaggio si sovrappongono in un dialogo plurimo e stratificato. Se la storiografia e la memorialistica hanno ricostruito i percorsi della lotta partigiana in termini politici e militari, è la poesia a custodire le forme più intime, complesse e stratificate dell’esperienza resistenziale. La poesia patriottica nata dalla Resistenza al nazifascismo non si limita a essere documento storico o strumento celebrativo: essa si configura piuttosto come pratica discorsiva capace di interrogare i codici etici, civili ed estetici della modernità. In questo contesto, la presenza di autori come Alfonso Gatto e Franco Fortini si affianca a quella, più taciuta ma non meno significativa, delle poete partigiane come Renata Viganò, Joyce Lussu, Ada Gobetti e Maria Luisa Spaziani. Analizzare le loro opere significa restituire complessità a un canone poetico-politico spesso semplificato e ridotto a paradigma maschile ed eroico.

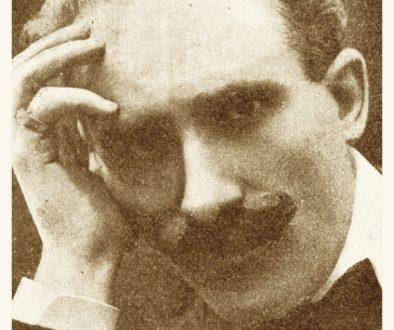

Alfonso Gatto: la pietà e la memoria come Resistenza

Alfonso Gatto: la pietà e la memoria come Resistenza-Tra i poeti che più intensamente hanno tematizzato la Resistenza, Alfonso Gatto (1909–1976) occupa un posto centrale. La sua raccolta La storia delle vittime (Mondadori, 1966) costituisce un corpus poetico in cui la parola si carica di responsabilità storica, emotiva ed etica. In componimenti come Le vittime, Gatto non canta l’eroismo, ma la fragilità e la morte innocente, assumendo un tono elegiaco che trasforma la poesia in atto di pietas. La memoria, in Gatto, si coniuga sempre con il dolore e con l’ingiustizia subita, in un rifiuto programmatico della retorica bellica.

Gatto, partigiano egli stesso, fa della sua lirica una forma di memoria incarnata, in cui l’esperienza della guerra e della liberazione non si separano dalla sofferenza collettiva. In questo senso, la sua poesia diventa spazio per la riflessione civile, ma anche per una visione tragica del mondo: la Resistenza, pur necessaria, non cancella il lutto. Come nota Cesare Cases, Gatto non sacralizza la guerra giusta, ma la umanizza attraverso la compassione, offrendo una delle rappresentazioni più intense e contro-retoriche dell’antifascismo poetico.

Le vittime

La storia fosse scritta dalle vittime

altro sarebbe, un tempo di minuti,

di formiche incessanti che ripullulano

al nostro soffio e pure ad una ad una

vivide di tenacia, intente d’essere.

Gli inermi che si scostano al passaggio

delle divise chiedono allo sguardo

dei propri occhi la letizia ansiosa

d’essere vinti, il numero che oblia

la sua sabbia infinita nel crepuscolo.

Dei vincitori, ai ruinosi alberghi

del loro oblio, più nulla.

Rimane chi disparve nella sera

dell’opera compiuta, sua la mano

di tutti e il fare che è del fare il tenero.

È il nostro soffio che gli crede, il dubbio

di perderlo nel numero, tra noi.

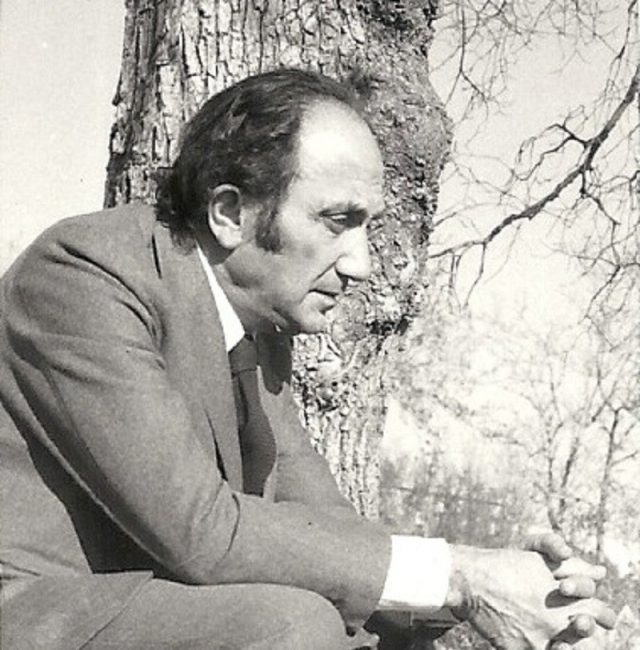

Franco Fortini: la parola critica della storia

Franco Fortini (1917–1994) rappresenta l’altra grande voce della poesia resistenziale italiana, ma da una prospettiva profondamente diversa. Intellettuale marxista, saggista e polemista, Fortini elabora una poetica dialettica e autocritica, in cui l’evento storico non è mai semplicemente rappresentato, ma problematizzato. Nella raccolta Poesia e errore (1959) e poi in Una volta per sempre (1978), l’evento resistenziale si iscrive in una riflessione radicale sul linguaggio e sulla funzione dell’intellettuale.

In testi come Traducendo Brecht, Fortini afferma l’impossibilità di separare poesia e responsabilità storica: “La poesia

non muta nulla. Nulla è sicuro, ma scrivi”, afferma provocatoriamente. Il riferimento a Brecht e alla poesia didattica è centrale: Fortini crede in una lirica che, anziché consolare o esaltare, interroghi, analizzi, smascheri. La Resistenza, per lui, non è solo un momento storico da celebrare, ma un problema etico-politico da rielaborare. Il poeta diventa allora testimone, ma anche interprete critico della propria epoca, capace di sfidare l’opacità della Storia attraverso la precisione della parola.

Canto degli ultimi partigiani è un testo emblematico resistenziale. Il testo si articola in strofe secche e ossessive, che alternano immagini di morte concreta – “le teste degli impiccati”, “i denti dei fucilati” – a un crescendo di disumanizzazione: “la nostra carne non è più d’uomini”. Fortini costruisce un rituale lirico della sofferenza collettiva, ma anche una promessa di giustizia: “sulla terra faremo libertà”. La voce è corale, epica e tragica insieme, radicata nella Resistenza ma rivolta a una memoria attiva, militante. L’ultimo verso, “la giustizia che si farà”, sigilla una fede laica nella storia e nella responsabilità civile.

Canto degli ultimi partigiani

Sulla spalletta del ponte

Le teste degli impiccati

Nell’acqua della fonte

La bava degli impiccati

Sul lastrico del mercato

Le unghie dei fucilati

Sull’erba secca del prato

I denti dei fucilati.

Mordere l’aria mordere i sassi

La nostra carne non è più d’uomini

Mordere l’aria mordere i sassi

Il nostro cuore non è più d’uomini.

Ma noi s’è letta negli occhi dei morti

E sulla terra faremo libertà

Ma l’hanno stretta i pugni dei morti

La giustizia che si farà.

Renata Viganò: la voce delle donne dimenticate

Renata Viganò (1900–1976), autrice del celebre romanzo L’Agnese va a morire (1949), è anche una significativa figura poetica della Resistenza. Le sue Poesie della Resistenza, meno note al grande pubblico (Wikipedia), si distinguono per il tono sobrio, narrativo, e per una forte tensione etica. La sua è una poesia quotidiana, che racconta la guerra non dal fronte armato ma dalle retrovie femminili: le madri, le contadine, le staffette, le infermiere.

Viganò rompe con la retorica dell’eroismo maschile, e afferma una visione della Resistenza come atto di cura e sacrificio. Le sue liriche, spesso semplici nella forma, hanno una forza evocativa profonda, perché portano alla luce il contributo delle donne alla lotta di liberazione. In esse il corpo femminile non è oggetto, ma soggetto della Storia: corpo che si muove, agisce, combatte e muore per la libertà. È una poesia che restituisce dignità alla memoria collettiva, ampliando il canone resistenziale oltre i confini del racconto maschile.

L’anagrafe trista è una poesia che affronta il tema del sacrificio delle donne partigiane. Attraverso un linguaggio semplice ma intenso, la scrittrice rende omaggio alle 128 donne cadute, i cui nomi compongono una sorta di “anagrafe triste”. La poesia evoca emozioni profonde, sottolineando il coraggio e la determinazione di queste donne nel combattere per la libertà. L’autrice utilizza immagini toccanti per trasmettere il senso di perdita e di memoria collettiva, rendendo il testo un tributo duraturo alla loro eroica partecipazione alla lotta partigiana.

L’anagrafe trista

Sussurravano piano piano

rome le giovani fidanzate

dietro le siepi d’estate

a fare l’amore la prima volta,

Mormoravano piano piano

come la sposa che l’uomo bacia

dopo la firma tremante

sul registro del matrimonio.

Camminavano piano piano

come le mamme che vanno attorno,

che sia la nOlte o che sia il giorno,

alla culla del loro bambino,

E invece uscivano dalla casa,

ogni impresa cara era finita,

Andavano fuori dalla vita

per entrare nella Resistenza.

Rinunciarono ai mobili nuovi

comperati con tanti stenti.

Non pensarono agli ingrandimenti

inclinati nelle cornici.

Non guardarono occhi di madri.

già in pianto per altri dolori .

Dalla vita si misero fuori

per essere nella Resistenza.

Fecero maglie e calze partigiane,

fasciarono ferite partigiane,

portarono armi e stampe partigiane.

Ma se li agguantavano i tedeschi

per mezzo di una anagrafe trista

redatta dalla brigata nera,

questo, voleva dire la morte.

Eppure era bella la sera,

In seno alla dolce stagione!

Il sole, il respiro, il colore dell’aria

fu per tante l’ultima vista.

Altre caddero al buio, stracciate,

contro le mura di un quartiere.

Furono ansiose dell’ultimo istante

per essere buone a tacere.

Furorono paghe dell’ultima ora

per disperdere il nome dei compagni

nell’urlo della bocca’ infranta

dal fuoco della tortura.

Donne vive, vite vive:

diritto e promesse d’amante.

Lasciarono amore e passione

per morir nella Resistenza.

E qualcuna fu portata di peso e fucilata da morta,

e qualcuna disse una parola dura

al plotone di esecuzione.

Joyce Lussu: la traduzione del dolore storico

Joyce Lussu (1912–1998), militante politica e traduttrice di poesia rivoluzionaria del Terzo Mondo, è tra le figure più originali della poesia resistenziale italiana. Nella raccolta Liriche, Lussu elabora una forma di poesia civile in cui soggettività e coralità si fondono. Il suo verso è secco, quasi documentaristico, ma ricco di tensione morale. La Resistenza, per Lussu, non è solo un fatto italiano, ma si inserisce in una rete di lotte internazionali contro l’oppressione.

Le sue poesie sono brevi, spesso costruite come testimonianze dirette, in cui la parola si fa strumento di resistenza contro la dimenticanza. Lussu rifiuta ogni estetismo: la forma poetica è funzionale all’urgenza del contenuto. La memoria della lotta diventa così patrimonio collettivo, e la poesia uno dei suoi veicoli più efficaci. La sua voce si aggiunge a quella di Brecht, Hikmet, Darwish: la resistenza è anche linguaggio, comunicazione, passaggio di testimone.

Ada Gobetti: il diario come forma poetica della resistenza

Ada Gobetti (1902–1968), intellettuale, pedagogista e staffetta partigiana, è nota per il Diario partigiano, testo ibrido tra testimonianza, prosa diaristica e prosa lirica. Pur non scrivendo in versi, la sua scrittura ha una densità poetica che la rende parte integrante del paesaggio letterario resistenziale. La precisione del linguaggio, la capacità evocativa delle immagini, la forza morale che attraversa ogni pagina fanno del suo diario una forma lirica della resistenza vissuta.

Gobetti restituisce la quotidianità della lotta: le marce nei boschi, le paure notturne, i bambini nascosti nei rifugi, i compagni arrestati. La resistenza, nelle sue parole, non è solo strategia militare ma scelta etica quotidiana, fatta di piccoli gesti, decisioni difficili, silenzi condivisi. Il suo sguardo femminile non è mai sentimentale, ma radicalmente politico: la poesia, qui, coincide con la pratica della libertà.

Maria Luisa Spaziani: la lirica della memoria

Maria Luisa Spaziani (1922–2014), sebbene non direttamente impegnata nella lotta armata, fu testimone acuta dell’Italia resistenziale. La sua poesia, spesso più simbolica e meditativa, ha saputo cogliere l’eco lirica della Liberazione in testi in cui il tempo storico si fonde con la riflessione esistenziale. In alcune liriche, la Resistenza è evocata come tensione verso la libertà, come interrogazione della giovinezza perduta, come necessità di testimoniare.

Spaziani dimostra che la memoria della guerra può assumere anche una forma interiore, individuale, e tuttavia profondamente politica. La sua voce amplia il campo semantico della poesia patriottica, offrendone una versione meno bellicosa ma non meno intensa, in cui il trauma storico si elabora attraverso la trasfigurazione simbolica.

Poesia come vigilanza

La poesia della resistenza si configura dunque come uno spazio plurale, attraversato da voci, generi, stili e posizionamenti differenti. La centralità di Gatto e Fortini, con le loro poetiche complementari – la pietas lirica e l’analisi dialettica – trova un contrappunto necessario nella scrittura delle poete resistenti, che introducono uno sguardo di genere, una diversa etica del ricordo e una rinnovata forma del racconto storico. Rileggere oggi queste opere non significa solo fare memoria, ma anche interrogare le nostre pratiche discorsive, i nostri silenzi, le nostre esclusioni. Questi versi non sono dunque reliquie, ma un archivio vivente in cui si conserva il senso più profondo della parola democratica: non quella che esalta, ma quella che ascolta, che testimonia, che resiste. In un’epoca segnata dal riemergere di revisionismi e negazionismi, è necessario riaffermare con forza il ruolo della letteratura come spazio di consapevolezza e responsabilità. Non vi è nulla di decorativo o nostalgico in questa scrittura: al contrario, il suo compito è quello di vigilare, di mantenere acceso il fuoco della memoria, di ricordare che la libertà non è un’eredità acquisita, ma una scelta quotidiana. La poesia, in questo contesto, non celebra la patria come entità astratta, ma come spazio etico della convivenza, come luogo simbolico da difendere contro ogni forma di violenza, sopraffazione, oblio. Il 25 aprile, nella parola poetica, non è solo un ricordo: è una promessa che si rinnova ogni volta che il verso resiste al silenzio

L’Altrove è un Blog di poesia contemporanea italiana e straniera

Chi siamo

“La poesia non cerca seguaci, cerca amanti”. (Federico García Lorca)

Con questo presupposto, L’Altrove intende ripercorrere insieme a voi la storia della poesia fino ai giorni nostri.

Si propone, inoltre, di restituire alla poesia quel ruolo di supremazia che ultimamente ha perso e, allo stesso tempo, di farla conoscere ad un pubblico sempre più vasto.

Troverete, infatti, qui tutto quello che riguarda la poesia: eventi, poesie scelte, appuntamenti di reading, interviste ai poeti, concorsi di poesia, uno spazio dedicato ai giovani autori e tanto altro.

Noi de L’Altrove crediamo che la poesia possa ancora portare chi legge a sperimentare nuove emozioni. Per questo ci auguriamo che possiate riscoprirvi amanti e non semplici seguaci di una così grande arte.

Dalila e Daniela, le fondatrici.

Per informazioni: laltrovepoet@outlook.it