Elio MERCURI 3° Fotoreportage da SALISANO -Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Elio MERCURI- 3° Fotoreportage da SALISANO (Rieti)

Fonte sito web-Scopri la Sabina

Salisano, sali solo se sei sano!

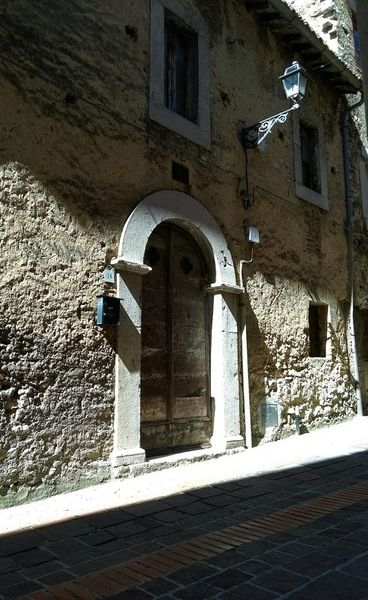

Si sale su una collina non troppo alta, e ci si imbatte in Salisano: si deve, appunto, salire per trovare questo delizioso borgo della Sabina. Si sale e si diventa sani, o c’è bisogno di essere sani per salire: secondo gli abitanti, da questo motto potrebbe derivare il toponimo, alludendo giocosamente alla prestanza fisica necessaria per salire fino ai suoi 460 metri di altitudine con la vecchia mulattiera che un tempo conduceva al borgo.

È un centro piccolo, in cui la campana della chiesa parrocchiale suona ogni quarto d’ora: un’esigenza imprescindibile per gli abitanti di un tempo, impegnati nelle attività dei campi e quindi legati a quel suono per la scansione temporale, un’esigenza ancora imprescindibile per gli abitanti, pochi quelli rimasti, ma che sono strenuamente legati alle loro tradizioni e alle loro radici.

Radici che in realtà non sono solo su questa collina, ma poco più avanti, e ad altitudine inferiore: nei pressi di quello che rimane di Rocca Baldesca. In realtà tutta la zona era ampiamente interessata dalla presenza dei Sabini prima e dei Romani dopo, ma nel corso del Medioevo la sede del borgo era nei pressi di quello che ad oggi è un castello abbandonato, o meglio quello che ne rimane.

Qualche cenno storico su Salisano

Salisano viene nominato, nel registro dei possedimenti dell’Abbazia di Farfa, come Fundus Salisanus: la prima menzione è precisamente dell’anno 840, quando compare nel diploma di Lotario I. Allora il suo aspetto non era certo quello di un castello, ma più di una curtis, con le case disposte intorno alla Chiesa di San Pietro.

È di poco posteriore la suddivisione del territorio in contrade, in base al numero delle strade: si ebbero allora la Contrada della Strada Diritta, la Contrada della Strada dei Ponti (così chiamata dai ponti che collegano le case da una parte all’altra del vicolo ed oggi, non a caso, conosciuta come Via degli Archi) e Contrada Strada del Fico, l’attuale Via Regina Elena. Si può ipotizzare che la prima fosse riservata ai nobili, visti gli aspetti dei palazzi e degli edifici, sontuosi in pietra, la seconda agli operai e ai popolani, mentre la terza a quella che oggi definiremmo il ceto medio, ovvero quella classe di funzionari, ma anche di commercianti e artigiani.

In parallelo, avveniva la nascita di Rocca Baldesca, castello e avamposto prima che Salisano divenisse, anch’esso, castello fortificato. Poco più in basso di Salisano e dunque più esposto a eventuali pericoli, Rocca Baldesca era un castello ampio, che ospitava la popolazione al suo interno. Fu abitato fino al 1400, quando le frequenti incursioni che rendevano il luogo poco sicuro, spinsero gli abitanti a spostarsi nella confinante Salisano.

Dopo essere stato feudo della sua famiglia, il 20 ottobre 1531 il Cardinale Francesco Orsini di Aragona concesse Salisano a Galiotto Ferreolo, il quale edificò un palazzo munito di bastione triangolare. Ad oggi, di questa rocca non rimane pressoché nulla, solo alcune rovine: distrutto per precisa volontà della popolazione, a cui viene attribuito anche l’assassinio, nel 1542, del Ferreolo, reo, secondo le fonti, di ogni sorta di tiranneria e dispotismo. Ed è un vero peccato che del Castello non rimanga che parte del bastione e la base dei due torrioni circolari: pare fosse stato progettato dal Sangallo.

Chiacchierando con la gente, abbiamo scoperto una rivalità con il vicino comune di Mompeo – i due comuni sono separati dalla Gola di Rosciano: non stupisce, è abbastanza frequente tra centri vicini. I due colli, quello di Mompeo e quello di Salisano, sono vicini, separati da una gola. Quello che sorprende è che si nobilita questa antipatia con motivazioni storiche: se Mompeo, come vi abbiamo raccontato nella scheda dedicata, sembra derivare il suo nome dalla presenza di una villa del celebre generale romano Gneo Pompeo Magno, allora non può che essere contrapposta a un centro fedele a Gaio Giulio Cesare, come si racconta, da queste parti, essere stato Salisano all’epoca.

La devozione per la Santa Patrona, Santa Giulia Vergine Martire

Santa Giulia Vergine Martire viene raffigurata in alcune tele poste all’interno della chiesetta parrocchiale, dedicata ai Santissimi Pietro e Paolo. L’intitolazione omaggia quelli che, inizialmente, erano patroni della città, che però Santa Giulia nel corso del tempo ha soppiantato nella devozione dei salisanesi.

Giulia era una giovane nobile cartaginese, verosimilmente vittima delle persecuzioni contro i cristiani perpetrate da Decio, o da Domiziano, imperatori rispettivamente tra il 249 e il 251 e il 244 e il 315. La colpa della fanciulla risiedeva nel non voler rinunciare alla sua fede. Probabilmente le sue reliquie viaggiarono nell’ambito dei flussi migratori dei cristiani, che fuggivano dall’Africa incalzati dalle incursioni dei Vandali di Genserico. E così arrivarono in Corsica, da dove Ansa, la sovrana dei Longobardi moglie di re Desiderio, le fece traslare a Brescia nel 762.

L’agiografia invece ci ha trasmesso un quadro molto più suggestivo delle sue peregrinazioni e sofferenze, di certo influenzato da una tendenza a rassomigliarle a quelle patite da Gesù Cristo. Giulia, tratta in schiavitù e condotta in Corsica durante i viaggi del suo padrone, fu sottoposta a un crudele martirio da un signore locale, tale Felice, per il fermo rifiuto opposto dalla fanciulla a sacrificare agli dei pagani.

Le vennero strappati i capelli, e fu crocifissa e gettata in mare. Le sue spoglie, ancora legate, inchiodate alle due assi di legno, vennero fortunosamente ritrovate da alcuni monaci. Il suo legame con la Corsica è ancora profondo, essendone poi diventata la Patrona. Ad oggi, Santa Giulia viene ricordata nel calendario cristiano il 22 maggio, ma a Salisano i festeggiamenti in suo onore si tengono durante la prima domenica dopo Ferragosto.

La cucina tipica di Salisano

Il piatto tipico di Salisano? Nessun dubbio, sono i maccheroni a fezze. Una pasta semplice, fatta di acqua e farina, tirata con la mano unta di olio, come un unico filo, ben spesso, non interrotto, che poi viene sistemato in una matassa dai cuochi locali, che si aiutano in questo con il gomito. In bianco, condita con olio extravergine della Sabina DOP, un ramoscello di maggiorana, da queste parti chiamata persa, e abbondante pecorino spolverato. Oppure un sugo di cinghiale, o castrato, o di pomodoro e basta. Purché ci sia il pecorino sopra!

Per quanto riguarda i secondi, i salisanesi mettono in tavola lo stracotto di cinghiale al vino rosso, o coniglio porchettato farcito con lardo, accompagnato dal pane ben cotto al forno a legna.

Possiamo chiudere il nostro pranzo con le ciambelle all’anice dolci, che sono distribuite durante la festa di Sant’Antonio.

Ma se vogliamo unire la gola al divertimento, allora occorre monitorare sui suoi canali social gli eventi organizzati dalla Pro Loco di Salisano: tipica è infatti la novembrina Sagra della Polenta e della Padellaccia. E se la polenta non ha bisogno di particolari presentazioni, diffusa com’è in tutto lo stivale, la padellaccia potrebbe non dirvi nulla a prima lettura. Si tratta di una succulenta preparazione a base di tagli tra i meno pregiati del maiale, guancia, diaframma, gola e quello che è disponibile al momento, condita con succo di limone, olive, erbe aromatiche, spadellata in una vecchia padella, una padellaccia, appunto, in una ricetta contadina, antica di almeno un secolo.

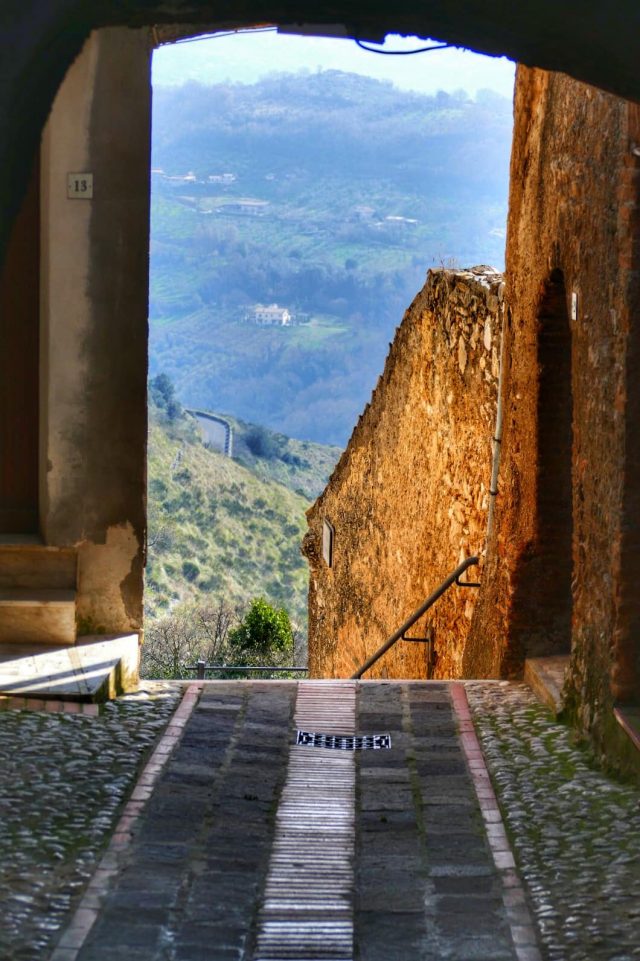

Quello che forse abbiamo tralasciato nel nostro racconto, e che speriamo di poter trasmettere anche se solo in parte, è il panorama. Alle volte ci sembra quasi di ripeterci, ma anche gli scorci di Salisano sono davvero, davvero suggestivi. Si affaccia sulla Valle del Farfa, sulle propaggini meridionali dei Monti Sabini, sulle pendici del Monte Ode, con il Monte Tancia sullo sfondo. Poco al di fuori delle mura, il colpo d’occhio viene catturato dalla torre che svetta della Rocca Baldesca e spazia sulla Cipresseta monumentale, in un connubio perfetto tra natura e opera dell’uomo.

Fonte sito web-Scopri la Sabina-

Elio MERCURI- 3° Fotoreportage da SALISANO (Rieti)

Elio MERCURI- Il 3° Fotoreportage da SALISANO (Rieti)