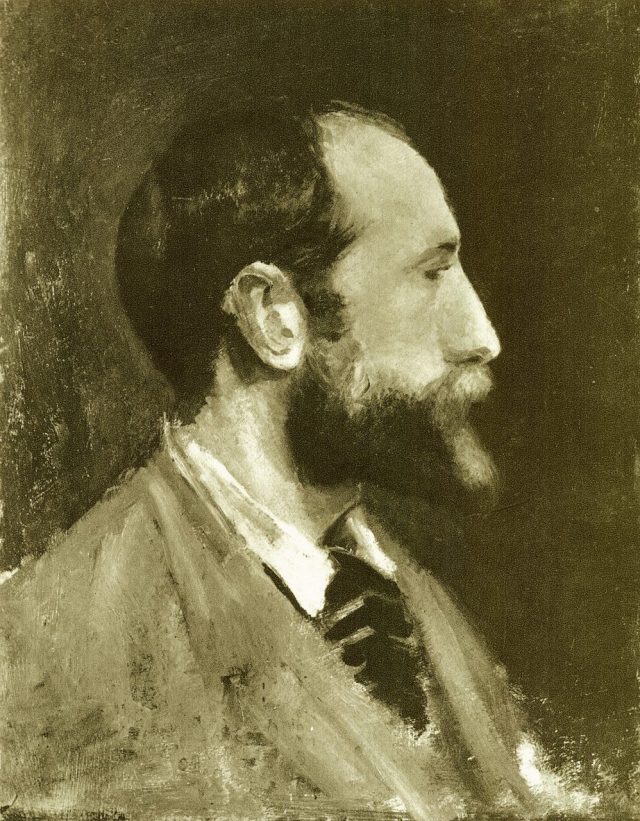

Domenico Trentacoste- Pittore- articolo di Ugo OJETTI-Rivista PAN 1934-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

– DOMENICO TRENTACOSTE , Pittore-

Articolo di Ugo Ojetti -Rivista PAN n°9 del 1934

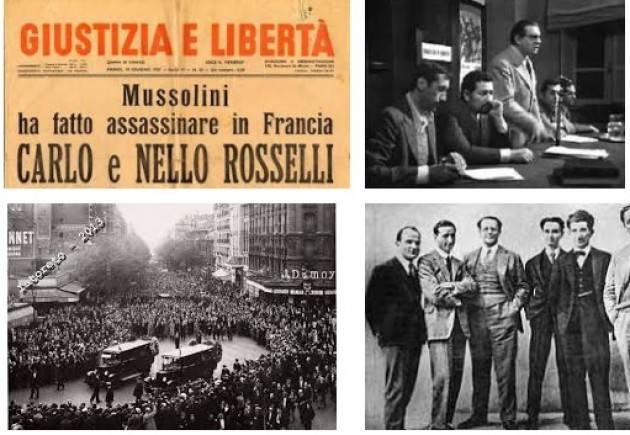

Biografia di Nello ROSSELLI-Storico e uomo politico (Firenze 1900 – Bagnoles de l’Orne 1937); fratello di Carlo, sentì al pari di questo l’influsso di G. Salvemini e fu deciso antifascista; svolse attività politica clandestina nel gruppo torinese di Giustizia e Libertà, subendo la prigione e il confino. Fu uno dei primi, in Italia, a indagare storicamente lo sviluppo del movimento operaio: Mazzini e Bakunin (1927); Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano (1932) e varî saggi raccolti nel volume postumo Saggi del Risorgimento ed altri scritti (1946). Un’altra opera di R., interrotta dal suo assassinio in Francia, è apparsa postuma (1954) con il titolo Inghilterra e Regno di Sardegna dal 1815 al 1847.

| Scritti di Nello Rosselli | |

| Mazzini e Bakounine: 12 anni di movimento operaio in Italia (1860-1872) | F.lli Bocca, Torino 1927 |

| Michail Bakounine, a cura di Nello Rosselli, V volume dell’Enciclopedia Italiana diretta da Gioacchino Volpe, 1930. | 1930 |

| Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano | F.lli Bocca, Torino 1932 |

| Leo Ferrero, Società anonima editrice Dante Alighieri | Milano 1933 |

| Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, E. degli Orfini | Genova 1936 |

| Saggi sul Risorgimento e altri scritti, prefazione di Gaetano Salvemini, Einaudi | Torino 1946 |

| Inghilterra e il regno di Sardegna. Dal 1815 al 1847, a cura di Paolo Treves, introduzione di Walter Maturi | Einaudi, Torino 1954 |

| Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, [introduzione di Walter Maturi], C.M. Lerici | Milano 1958 |

| Mazzini e Bakunin. Dodici anni di movimento operaio in Italia (1860-1872), prefazione di Leo Valiani | G. Einaudi, Torino 1967 |

| Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, con un saggio di Walter Maturi | G. Einaudi, Torino 1977 |

| Saggi sul Risorgimento, prefazione di Gaetano Salvemini, introduzione di Alessandro Galante Garrone | Einaudi, Torino 1980 |

| Mazzini e Bakunin. Dodici anni di movimento operaio in Italia (1860-1872), prefazione di Leo Valiani | Einaudi, Torino 1982 |

| Ebraismo e italianità Intervento di Nello Rosselli del 1924 al congresso della gioventù ebraica, tratto da “Nello Rosselli. “Uno sotto il fascismo. Lettere e scritti vari (1924-1937)” a cura di Z. Ciuffoletti, La Nuova Italia pp. 1-5. |

La Nuova Italia |

Informazioni tratte dal sito:

http://www.archiviorosselli.it/User.it/index.php?PAGE=Sito_it/NRosselli

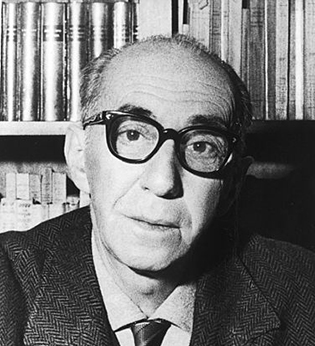

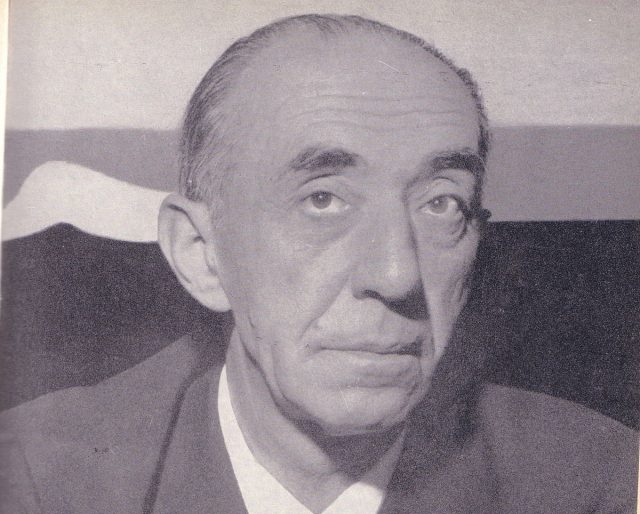

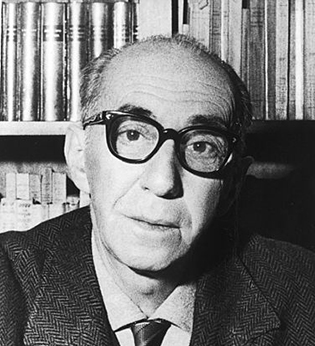

Biografia di Diego VARERI- – Nacque il 25 gennaio 1887 a Piove di Sacco (Padova)- da Abbondio e da Giovanna Fontana, ultimo di tre figli, dopo Silvio e Ugo-Morì a Roma il 27 novembre 1976.

Nonostante le condizioni agiate della famiglia, l’infanzia del piccolo Diego fu turbata dalla separazione dei genitori, avvenuta poco dopo la sua nascita, in seguito alla quale la madre si trasferì a Padova portandolo con sé. Presenza discontinua, ma molto influente sulla formazione di Valeri, fu quella del fratello Ugo, pittore e illustratore dalle qualità notevoli, morto nel 1911 a Venezia, cadendo (o forse gettandosi) da una finestra della galleria Ca’ Pesaro: ne restò a Valeri un dolore insanabile.

L’origine della vocazione poetica fu sempre, nel ricordo di Valeri, associata, oltre che a un sentimento malinconico generato quasi dal contatto con una pianura che egli percepiva galleggiante sull’acqua, all’arte del fratello, al mondo inventato dai suoi segni e colori, alle novità artistiche che Ugo riportava dalla Biennale di Venezia. Sempre grazie al fratello, il giovane Diego pubblicò due sue liriche nella rivista Poesia (IV (dicembre 1908-gennaio 1909), 11-12) diretta da Filippo Tommaso Marinetti.

Dopo aver frequentato il liceo classico Tito Livio di Padova, nella locale università conseguì la laurea in lettere nel 1908 discutendo una tesi su L’efficacia del teatro francese sul teatro di Paolo Ferrari (pubblicata in Rivista d’Italia, XII (1909), 2, pp. 257-328), orientandosi di lì in poi a studi di francesistica e italianistica. All’università conobbe la futura moglie, sposata nel 1911: Maria Minozzi, vicentina, dedicataria della sua prima silloge di versi, Monodia d’amore (Padova 1908), in seguito rifiutata dall’autore. Laureato, intraprese l’insegnamento nelle scuole tecniche e poi nei licei, con numerosi cambiamenti di sede (Fermo, Castiglione delle Stiviere, Monza, Pinerolo, Ravenna, Voghera, Rovigo, Cremona), prima del definitivo approdo a Venezia (1926), dove si stabilì nella casa (in fondamenta dei Cereri) che divenne sua dimora stabile. Il disagio dei trasferimenti fu d’altra parte bilanciato da frequentazioni con importanti personalità del mondo dell’arte e della letteratura (Filippo De Pisis, Marino Moretti, Clemente Rebora, per esempio).

Nel 1912-13, unico intervallo tra gli insegnamenti scolastici, Valeri fu a Parigi con una borsa di perfezionamento in letteratura francese; lì ricevette la notizia della morte dell’amata madre. Per motivi di salute evitò l’arruolamento e la partenza per la guerra ma non poté evitare, sulle prime, lo scontro con il fascismo. Era a Cremona con la famiglia, accresciuta delle due figlie (Giovanna, nata nel 1913, e Marina, nata nel 1915), quando, insegnante e conferenziere stimato, oltre che poeta dalla crescente notorietà, firmò sul quotidiano La Giustizia (9 luglio 1924) un appello di protesta per la scomparsa di Giacomo Matteotti. Ne ebbe una dura reprimenda, alla quale conseguì il trasferimento da Cremona a Venezia, dove comunque continuò a essere, se non attaccato (come accadde almeno in un’occasione, nel novembre del 1926), ostacolato dalla federazione del fascio locale, presso il quale cercò a più riprese, ma invano, di tesserarsi. Intimamente incompatibile con il fascismo per ragioni umane ed estetiche, oltre che per le idee socialiste, Valeri non si espose più in aperte contestazioni, e tuttavia, privo della tessera del Partito nazionale fascista, dovette abbandonare nel 1931 l’insegnamento al liceo Marco Polo per assumere una posizione più defilata, da funzionario delle belle arti, alla soprintendenza di Venezia. Manteneva nel frattempo, come libero docente, l’incarico per il corso di letteratura francese all’Università di Padova, che ebbe dal 1924 al 1934, quando gli fu sospeso per la mancanza della tessera, e che tuttavia riottenne dal 1939, per intercessione di Ugo Ojetti presso il ministro Giuseppe Bottai.

Grazie alla stima e alla protezione di personaggi eminenti dell’establishment politico-culturale italiano (godeva anche dell’appoggio del rettore padovano Carlo Anti), Valeri, che pure era ostacolato dai federali veneziani, ottenne dall’Accademia d’Italia prestigiosi premi (nel 1931, 1939, 1943) per la sua poesia. Incontrò un successo abbastanza largo, anche di pubblico, a partire dalla pubblicazione dell’autoantologia Poesie vecchie e nuove (Milano 1930), che selezionava i testi delle raccolte precedenti – Le gaie tristezze (Milano-Palermo-Napoli 1913), Umana (Ferrara 1915); Crisalide (Ferrara 1919); Ariele (Milano-Roma 1924) – con l’aggiunta di altri più recenti, che mostravano come dall’iniziale impronta pascoliana e simbolista Valeri andasse mettendo a fuoco il proprio postsimbolismo di fondo su forme e atmosfere meno evanescenti, più salde. Raggiunse l’apice della fama nel decennio 1930-40, quando, con la sua lirica cantabile, malinconica e sensuale, formalmente legata alla tradizione, ma sempre più individuabile nella sua originalità, poté contendere notorietà e favore critico alle posizioni più innovative di Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale. Fu inoltre conferenziere e pubblicista richiesto e apprezzato (v. la scelta di articoli del 1925-35 riuniti in Saggi e note di letteratura francese moderna, Firenze 1941).

Dopo il 25 luglio 1943 Valeri, vicino al Partito d’azione, assunse la direzione del giornale Il Gazzettino, incarico che, quando tedeschi e fascisti ripresero il potere nel Nord Italia, gli costò una condanna a trent’anni di carcere; nel frattempo, però, era riuscito a entrare in Svizzera e a trovare riparo a Mürren. Tornato in Italia, ottenne la revisione dei concorsi da cui era stato escluso per motivi politici e quindi, alla fine del 1948, il ruolo di professore di letteratura francese all’Università di Padova, dove lavorò, anche con affidamenti di letteratura italiana contemporanea, fino al 1962.

Valeri si impegnò attivamente in politica, presentandosi nelle liste del Movimento di unità popolare nelle elezioni del 1953 (per la Camera) e come candidato sindaco dei socialisti alle amministrative di Venezia del 1956.

L’ampio successo professionale e istituzionale arrivò per Valeri in tempi meno adatti alla ricezione della sua poesia e del suo gusto rispetto a quando, negli anni Trenta, si era affermato: in confronto alle nuove tendenze, sia nella lirica sia nella critica, poteva sembrare ad alcuni attardato se non superato. Testimonianze autorevoli degli ultimi allievi ricordano però che, libero da costrizioni metodologiche, Valeri continuava a esercitare il suo magistero incantando l’uditorio per il modo «cordiale e umanissimo» e al tempo stesso «elegante, aristocratico» di avvicinare i testi letterari (Mengaldo, 2000).

Giorgio Caproni e Andrea Zanzotto (che era stato suo alunno a Padova negli anni Trenta) hanno inoltre riconosciuto un affinamento e un approfondimento introspettivo nella fase tarda (da Metamorfosi dell’angelo, Milano 1957) ed estrema della poesia di Valeri, che culmina nelle raccolte Verità di uno (Milano 1970) e Calle del vento (Milano 1975), non incluse per motivi cronologici nell’autoantologia definitiva delle Poesie (Milano 1962 e 1967), che ci ha dato della sua lirica un’immagine più classica, tradizionale e impressionistica (in senso pittorico), nondimeno rappresentativa del suo collocarsi al di fuori delle linee portanti dell’evoluzione della lirica novecentesca (Baldacci, 1972, 1974).

Largamente condiviso dalla critica è il giudizio positivo delle traduzioni di Valeri, che fin dal 1912 si esercitò su autori prevalentemente francesi ma anche tedeschi: si ricordino almeno i due volumi antologici Lirici tedeschi (Milano 1959) e Lirici francesi (Milano 1960). Interessante e originale la sua scrittura saggistica, riflessiva e nitidamente comunicativa, che si muove a partire da momenti della vita interiore o da sollecitazioni della poesia (Tempo e poesia, Milano 1962) e dell’arte (Scritti sull’arte, a cura di G. Tomasella, Venezia 2005). Importanti, e attualmente ancora fortunate in termini editoriali (lo stesso non si può dire delle poesie, mai più riedite dal 1977), le prose di Valeri dedicate all’amata città d’adozione: Fantasie veneziane (Milano 1934; Bagno a Ripoli 2016) e Guida sentimentale di Venezia (Padova 1942; Bagno a Ripoli 2009); ma va ricordato anche il volume Padova città materna, scritto e pubblicato nel mezzo della guerra civile (Padova 1944 e 1995). Morì a Roma il 27 novembre 1976.

Opere. Mentre si attende una ripubblicazione complessiva delle poesie (imminente presso Il Ponte del sale di Rovigo l’edizione di un’ampia antologia, a cura di C. Londero, dal titolo Il mio nome nel vento. Poesie 1910-1977), ci si può rifare, per la prima fase, alla riedizione di Umana (a cura di M. Giancotti, Genova 2008); per il resto, alle singole raccolte su cui Valeri operò selezioni compilando i volumi antologici Poesie vecchie e nuove (cit.), Terzo tempo (Milano 1950), Poesie (cit.), meglio che alla scarna cernita delle Poesie scelte 1910-1975 (a cura di C. Della Corte, Milano 1977). Da segnalare, inoltre, le poesie per bambini: Il campanellino (Torino 1928) e Poesie piccole (Milano 1965). I più importanti saggi sulla letteratura italiana sono raccolti in Conversazioni italiane (Firenze 1968). Esaustiva, fino al 1960, la bibliografia degli scritti curata da C. Cordiè in Studi in onore di Vittorio Lugli e D. V., I, Venezia 1961, pp. LI-LXXVIII.

Fonti e Bibl.: Lettere a Valeri di corrispondenti vari sono conservate a Venezia, presso il Fondo Diego Valeri della Fondazione Giorgio Cini (catal. consultabile sul sito www.diegovaleri.it e nel volume Fondo D. V. della Fondazione Giorgio Cini. Inventario della corrispondenza. Album fotografico, a cura di A. Venturini – R. Zannato, introduzione di G. Manghetti, Piove di Sacco 2010). Una biografia basata sulle fonti archivistiche, oltre che sugli imprescindibili contributi di L. Montobbio (La giovinezza di D. V., in Una precisa forma. Studi e testimonianze per D. V. Atti del Convegno internazionale… 1987, Padova 1991, pp. 141-165) e G. Manghetti (So la tua magia: è la poesia, Milano 1994), è in M. Giancotti, D. V., Padova 2013.

Per la critica si vedano, fra gli atti: Omaggio a D. V. Atti del Congresso…, Venezia … 1977, a cura di U. Fasolo, Firenze 1979; Una precisa forma… Atti del Convegno internazionale…, cit.; L’opera di D. V. Atti del Convegno nazionale di studi… 1996, a cura di G. Manghetti, Piove di Sacco 1998; D. V. e il Novecento. Atti del Convegno di studi nel 30° anniversario della morte del poeta, Piove di Sacco… 2006, a cura di G. Manghetti, presentazione di P.V. Mengaldo, Padova 2007. Fra gli altri contributi: P. Pancrazi, Poesie vecchie e nuove di D. V. (1930), in Id., Ragguagli di Parnaso. Dal Carducci agli scrittori d’oggi, a cura di C. Galimberti, II, Milano-Napoli 1967, pp. 369-373; A. Zanzotto, Il maestro universitario, in La Fiera letteraria, 3 marzo 1957, p. 3; L. Baldacci, Per un’antologietta di D. V. (1972), in Id., Libretti d’opera e altri saggi, Firenze 1974, pp. 108-129; F. Fortini, I poeti del Novecento (1977), Roma-Bari 1988, p. 43; Poeti italiani del Novecento, a cura di P.V. Mengaldo, Milano 1978, pp. 353-356; Dal simbolismo al Déco. Antologia poetica cronologicamente disposta per cura di Glauco Viazzi, II, Torino 1981, pp. 433 s.; P.V. Mengaldo, Ricordo di D. V. (1996), in Id., La tradizione del Novecento. Quarta serie, Torino 2000, pp. 44 s.; A. Zanzotto, Scritti sulla letteratura, a cura di G.M. Villalta, I, Fantasie di avvicinamento, Milano 2001 (in partic. V. italiano e francese [1957], pp. 47-52; Nella «Calle del vento» [1976], pp. 53-55); G. Caproni, «Il flauto a due canne» di V., in Id., Prose critiche, a cura di R. Scarpa, II, 1954-1958, Torino 2012, pp. 1073-1077.

Fonte Enciclopedia TRECCANI online

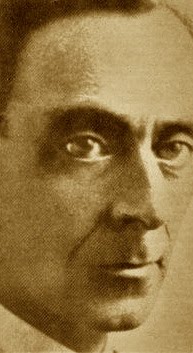

Biografia di Arturo ONOFRI – Nacque a Roma il 15 settembre 1885 da Vincenzo, romano, e da Beatrice (Bice) Shereider, di origine polacca.

–Fonte Enciclopedia TRECCANI-

Il padre, possidente, poté accedere nel 1897 nei ruoli direttivi della Cassa di risparmio. Tra i componenti la famiglia Arturo ricorderà, nell’Abbozzo di un’autobiografia, una zia Raffaella, monaca a S. Susanna (Vecchio, 1978, p. 143), e uno zio Paolo, morto nel 1902 (ibid., p. 144).

Di estrazione borghese, ebbe un’infanzia agiata fra la capitale, dove frequentò le scuole elementari in via Montecatini, e Castelgandolfo, dove si recava per trascorrere le vacanze estive. Formatosi presso il ginnasio statale Ennio Quirino Visconti di Roma (Banfi et al., 1930, p. 23), si iscrisse al liceo classico di Tivoli nel 1901. Le cartoline e le lettere di questo periodo, indirizzate ai genitori e rimaste inedite, testimoniano la nostalgia di casa e comprendono richieste di libri scolastici, abiti e altro materiale necessario alla sua permanenza fuori porta.

Cominciò a scrivere fin da giovane e pubblicò i primi versi sulla Vita letteraria nel 1904, prendendo a frequentare i ritrovi romani più noti dei letterati dell’epoca, fra cui l’Aragno e il Caffè Greco. Nel 1906 fu a Cittaducale (all’epoca provincia dell’Aquila), poi presso il convento di Palazzolo (nella provincia romana). Nel marzo 1907 uscì la sua prima silloge poetica, Liriche, inclusiva di 31 componimenti scritti fra il 1903 e il 1906, all’insegna della Vita letteraria, ma per i tipi della Tipografia della Biblioteca di cultura liberale di Firenze (riedita nella collana «Opera prima» per Garzanti nel 1948).

Una copia fu spedita alla regina madre Margherita di Savoia, che tramite il suo intendente fece sapere a Vincenzo Onofri di averne gradito la lettura (Roma, Biblioteca nazionale, Fondo Onofri, A. 116: lettera di Vincenzo Onofri ad Arturo del 4 giugno 1907).

Fra le amicizie di quel periodo si segnala quella con il poeta crepuscolare Fausto Maria Martini, ricordato da Vincenzo in una lettera al figlio del 10 maggio 1908 (ibid., A. 119). Martini fu tra i primi a salutare l’esordio poetico di Arturo con uno scritto su La Provincia del 13 giugno 1907.

Nel 1908 pubblicò a Roma i 38 testi della raccolta Poemi tragici, suddivisi in quattro sezioni: Primi poemi tragici, Interludî e poesie, Secondi poemi tragici e Sonetti (più un Commiato non annunciato sul frontespizio). La raccolta, che includeva liriche composte fra il 1906 e il 1907, uscì a spese dell’autore. Canti delle oasi (ibid.), che seguì nel 1909, apparve anch’essa a sue spese: suddivisa in Preludio, Poemi del sole, Momenti varii, Preghiere e Commiato autunnale, includeva 45 testi composti fra il 1907 e il 1908 e fu recensita da Martini ne Il Resto del Carlino del 10 aprile 1909. A partire dallo stesso anno diede inizio alla stesura di un diario filosofico-letterario che, suddiviso in tre parti, Selva (1909-10), Pandaemonium (1910-13), Pensieri e teorie (1925-28), si protrasse fino alla morte e permette di individuare le diverse fasi della sua formazione culturale.

Al febbraio 1910 risale il primo scambio epistolare con Antonio Baldini (Fondo Onofri, A. 764); nell’aprile-maggio dello stesso anno fu a Siena; poco dopo dette avvio a una collaborazione con Nuova Antologia, nella quale pubblicò diversi testi: Promèteo (1° giugno 1910); Fra nuvole e rupi, All’ospite lontana, Epitaffio a mezzo la montagna, Alba alla stazione, A un neonato, Frammento, Primavera, Esasperazione, Nella tregua, Elevazione (16 febbraio 1911); La morte di Rama (16 giugno 1911); Notturni: raccoglimento, L’Angelo, Armonie cittadine, Mattutino, Impeto, Luce (1° gennaio 1912); e, infine, Mischiarsi alle ventate, Luce che sei vita, Piccoli cieli, In figure di mondo, Un profumo in fiore, Capriccio aereo, Sagra del sonno (16 gennaio 1927).

Al 1911 risalgono letture da Walt Whitman, Émile Verhaeren, Dante, Rudyard Kipling, Gabriele D’Annunzio e dalla Bibbia (soprattutto il Vangelo di Giovanni): delle letture whitmaniane, compiute durante una gita sul litorale laziale, diede notizia a Giovanni Papini in una lettera (15 giugno 1911) che segna l’inizio d’una relazione epistolare protrattasi fino al dicembre 1928.

Occasionata da un articolo di Papini, Le speranze di un disperato, apparso nella Voce (n. 24, 15 giugno 1911), la corrispondenza scandì alcune tappe dell’attività letteraria di Onofri (come, ad es., in Lacerba, n. 13, 27 marzo 1915).

Sempre nel 1911, in estate, si concentrò la corrispondenza con il letterato e amico Umberto Fracchia, che gli inviò cartoline e lettere da Costantinopoli, Beirut, Aleppo, Malatia (Fondo Onofri, A. 711-14) e avrebbe continuato a spedirgliene, assieme a sue prose poetiche, almeno fino al 1925 da varie città d’Italia. In particolare, gli autori letti da Fracchia, che si evincono dalle sue lettere, permettono di ricostruire una geografia culturale ‘tardodecadente’ – fatta del Satyricon, di Whitman, Dostoevskij, Walter Pater – cui lo stesso Onofri del resto fu debitore, almeno nella prima fase della sua attività letteraria (ibid, A. 725).

Nel 1912 fondò la rivista Lirica, di cui uscirono 13 fascicoli tra gennaio 1912 e dicembre 1913. La redazione responsabile era composta, oltre allo stesso Onofri, da Rosario E. Brizzi, Armando De Santis, Fracchia e Teofilo Valenti. Il fascicolo unico del 1913 includeva scritti di Onofri, Adolfo De Bosis, Pier Maria Rosso di San Secondo, Aurelio Saffi, Giuseppe Antonio Borgese, Baldini, Vincenzo Cardarelli, Nino Savarese, Giorgio Vigolo, Benedetto Codecasa, Armando De Santis e Fracchia. Su Lirica apparvero firmate da Onofri: Figurazioni del Paradiso: Il sogno, Trionfo di vita (gennaio 1912); Poemi: l’albero delle stelle, Preghiera nella Cappella Sistina (febbraio 1912); Studi spirituali: un esame di coscienza, Maestro e discepolo, Ora di combattimento (marzo 1912); La libertà del verso (aprile 1912); Giorni appassionati: Malinconia, Io, Meriggio d’estate, Addormentarsi, I morti, Ramingo, Gioconda, Grido notturno (giugno 1912); Disamore (luglio-settembre 1912, un lungo racconto composto due anni prima); Nuovi studi spirituali: il germe, Il nostro pane, Realtà e poesia, In chiesa dapertutto, Morbo salubre, Dialogo, Un corpo, Lo spettro indimenticabile, Pietà, Scandalo, Incesso, Gioia del dolore, Vecchio raccoglimento, Il luogo del convegno (ottobre-dicembre 1912); Nuova lirica: letargo, Sera, Città, Mattinata, Un’agonia, Alba (numero unico del Natale 1913).

L’amicizia epistolare con Emilio Cecchi ebbe inizio nel maggio 1912 (sebbene si possa supporre che i due avessero avuto anche precedenti contatti) per concludersi il 20 ottobre 1921. Lo scambio di idee critico-letterarie, originate dalla differente valutazione del libro di Giulio Augusto Levi, Storia del pensiero di Giacomo Leopardi (1911), costituì uno degli argomenti delle prime lettere assieme alla richiesta di prestito, da parte di Cecchi, di alcune edizioni francesi possedute da Onofri. A sua volta Cecchi invitò l’amico a leggere i capitoli, che via via veniva scrivendo per la sua Storia della letteratura inglese nel secolo XIX.

La comune collaborazione a Lirica sancì inoltre l’amicizia fra Onofri e Cardarelli, testimoniata da uno scambio di lettere da cui emergono inizialmente, oltre alle difficoltà economiche di quest’ultimo (Fondo Onofri, A. 251: lettera a Onofri del 21 febbraio 1913), la sua insoddisfazione per quello che veniva componendo (ibid., A. 253: lettera a Onofri del 18 luglio 1913). Nelle missive del 1913 più volte Cardarelli chiese notizie della data di uscita dell’ultimo numero di Lirica, continuando a inviare suoi testi all’amico e mantenendo toni cordiali almeno fino al 1915.

Sempre nel 1913 Onofri aveva cominciato a pubblicare articoli per la Rassegna letteraria del quotidiano Il Popolo romano, dove apparvero Giovanni Pascoli postumo (21 aprile); Il nuovo romanzo di G. Ferrero (5 maggio); Mallarmé, poeta per poeti (19 maggio); D’Annunzio giornalista (2 giugno); Un poeta della natura (16 giugno); Walter Pater (30 giugno); Ricordi eroici (14 luglio); Paul Claudel (28 luglio); Versi liberi (12 agosto); I giardini di Adone (25 agosto); La disfatta (8 settembre); André Gide (22 settembre); Appunti su Flaubert (6 ottobre). Non vi segnalò, tuttavia, il Savonarola di Silvio D’Amico, che questi gli aveva fatto pervenire con preghiera di recensione (Fondo Onofri, A. 2109: lettera del 1° agosto 1913).

Nel maggio 1913 Onofri – che si trovava a Soriano nel Cimino – ricevette dal padre le bozze del secondo volume di Liriche: la raccolta, comprensiva di 69 testi (scritti fra il 1906 e il 1910) uscì a Napoli, per i tipi della Ricciardi, nel novembre successivo. Durante la lontananza da Roma – ove risiedeva già da qualche tempo al n. 61 di via di S. Chiara – fu il padre ad aiutarlo nella revisione delle bozze degli articoli che pubblicava in rivista.

Espletati gli obblighi militari nel 1915 come caporal maggiore nell’Ordine di Malta a Belluno, nel biennio 1915-16 collaborò con La Voce, aderendo se pur temporaneamente al frammentismo e tenendosi in corrispondenza con Giuseppe De Robertis, cui spediva suoi componimenti e dal quale riceveva le pubblicazioni della rivista.

In una delle prime lettere (Fondo Onofri, A. 428: 13 febbraio 1915), De Robertis lamentava le difficili condizioni economiche in cui versavano sia la rivista sia la Libreria della Voce e l’impossibilità di corrispondergli un’adeguata retribuzione. Fu ancora Onofri a introdurre Vigolo a De Robertis (ibid., A. 432: cartolina del 23 marzo 1915).

Nella Voce Onofri pubblicò Usignolo (n. 5, 15 febbraio 1915); Domenica (n. 6, 28 febbraio); Vocazione di morire (n. 7, 15 marzo); Silfo, Sboccio, Cattedrale, Ritratto alla ringhiera, Mattino (n. 9, 15 aprile); Romanzo (n. 10, 30 aprile); Tendenze (n. 12, 15 giugno); Oceanica (n. 13, 15 luglio); Orchestrine: Vendemmia, Acqua, Insonnia, Cortile, Piove, Partenza, Nord, Scampagnata, Pozza (n. 14, 15 agosto); Belvedere: Paesaggio, Luna, Lago, Serata, Fermata inutile, Nebbie, Dopo il bagno (n. 17, 15 novembre); Occhiate: Giuochi, A vista d’occhio, Concerto, Fra due stagioni, Lucertole, Settembre, Concordanze, Grandine, Verso la notte (n. 18, 15 dicembre); Arcipelago: Senz’alba, Cartone, Fine d’inverno, Gocciole, Musica, Notte, Giuochi (31 gennaio 1916); Gruppo: Capodanno, Dal letto, Ritratto, Inverno, Angoscia, Risveglio, Fra i monti, Dita, Astronomia, Indecenza (31 marzo). Fra il 31 gennaio e il 31 agosto 1916 pubblicò inoltre, sempre nella Voce, lo scritto pascoliano Saggio di lettura poetica, in più puntate. Il numero in cui apparve l’ultima ospitava anche un intervento antipascoliano di Cardarelli, che non mancava di lanciare una critica agli estimatori delle Myricae. Sentendosi colpito, Onofri inviò una lettera di protesta a De Robertis (riprodotta in un’epistola a Papini del 16 settembre 1916), cui fece seguire, dopo la breve risposta del direttore della Voce, un telegramma di diffida a pubblicare qualsiasi cosa recasse il suo nome. Nonostante il tentativo di Papini di placarne l’animosità (v. lettera del 22 settembre 1916), Onofri mantenne fermo (risposta in data 25 settembre) il suo atteggiamento di rottura nei confronti della Voce.

Nel progressivo deteriorarsi dei rapporti con la rivista fiorentina, aveva cominciato già da qualche tempo a stringere contatti con l’entourage che faceva capo alla rivista napoletana La Diana, in particolare con il fondatore Gherardo Marone e la direttrice Fiorina Centi.

Quest’ultima, una benestante insegnante di pedagogia, scrisse la prima lettera a Onofri il 31 gennaio 1916, dichiarandosi felice per l’interesse del poeta all’indirizzo della rivista e annunciando la pubblicazione di un suo scritto sul primo numero dell’anno (Fondo Onofri, A. 31).

Nella Diana apparvero: Sereno d’inverno (26 gennaio 1916), Un pino (25 marzo), Saluto di primavera (25 maggio), L’innocenza della natura (31 luglio), Zona di guerra, Sonno, Acquazzone (settembre-ottobre), Toletta, Campagna, Natività, Lago di Nemi (novembre-dicembre), Un bacio, Sera nel viale (marzo 1917). Sempre nel 1916 portò a termine una serie di traduzioni di poesie cinesi (cui aveva dato inizio nel 1914), basandosi su versioni contenute in antologie in lingua inglese (H.A. Giles, Chinese poetry in English verse, 1898) e francese (H. de Saint-Denys, Poésies de l’èpoque des Thang, 1862; J. Gautier, Le livre de Jade, 1867; A. Thalasso, Anthologie de l’amour asiatique, 1907).

Il 29 giugno 1916 sposò Bice Sinibaldi che, con il vezzeggiativo affettuoso di Bicetta, comincia a essere menzionata nelle lettere dei genitori già nel 1914. Da Bice, con cui visse fino alla morte nella sua nuova residenza romana di Lungotevere Castello 3, ebbe i figli Fabrizio e Giorgio.

Il primo, la cui nascita fu salutata in una cartolina di Vigolo del 28 agosto 1917 (Fondo Onofri, A.632), divenne nel secondo dopoguerra un esponente del Partito comunista italiano (PCI) e scrisse la sceneggiatura del film Sacco e Vanzetti (1971), diretto da Giuliano Montaldo.

Nell’imminenza del matrimonio, Onofri era stato costretto ad annullare un incontro, suggerito da Papini, con il matematico e sinologo Giovanni Vacca, dal quale auspicava un aiuto per tradurre alcune poesie cinesi. Ebbe inoltre inizio nell’ottobre 1916, per protrarsi fino al 1927, la corrispondenza fra Onofri e Giovanni Comisso. Quest’ultimo indirizzò le prime lettere da Manzano, dove si trovava al fronte, annunciando la ricezione di un numero della Diana (15 novembre 1916). In una delle sue ultime lettere (25 marzo 1927) Comisso riferì che Enzo Ferrieri, fondatore e direttore della rivista Il Convegno, poi divenuta circolo d’arte e di cultura, sarebbe stato lieto di ospitare Onofri in qualità di relatore a una conferenza, suggerendogli inoltre di inviare poesie da proporre alla rivista (16 aprile 1927).

A Napoli, nel maggio 1917, per le edizioni Libreria della Diana uscì Orchestrine. Inizialmente Onofri aveva pensato a una pubblicazione per i tipi della Voce; tuttavia, prima Papini (che, in lettera del 23 agosto 1916, gli ricordava le condizioni economiche incerte della casa editrice), poi la rottura definitiva con De Robertis, lo spinsero a scegliere un’alternativa. Una copia del volumetto, che comprendeva 95 testi in prosa (più una prefazione), datati fra il 1914 e il 1916, risulta spedita a Papini il 17 giugno 1917.

Intorno al 1918 scoprì l’opera del filosofo ed esoterista austriaco Rudolf Steiner, fondatore dell’antroposofia, da cui fu notevolmente influenzato per la successiva produzione poetica: l’adesione al pensiero steineriano è testimoniata, fra l’altro, da appunti autobiografici risalenti al 1920, Miracieli, storia dell’uomo nuovo (Fondo Onofri, GI.4f) e dalla prefazione al volume La scienza occulta nelle sue linee generali (Bari 1924).

Per far fronte ad alcune esigenze economiche svolse, a partire dal 1920 e fino alla morte, il lavoro di impiegato presso la Croce rossa della capitale. In questo periodo conobbe anche Julius Evola, probabilmente alle riunioni del gruppo teosofico ‘Roma’ che si tenevano in via Gregoriana 5.

Una ritrovata tranquillità economica gli permise di dedicarsi con maggiore assiduità alla scrittura e nel 1921 uscì Arioso (38 testi, fra liriche e prose, scritti fra il 1917 e il 1920 e accompagnati da disegni di Deiva De Angelis) per i tipi della Casa d’Arte Bragaglia in Roma. Oltre a Papini, com’era divenuta consuetudine, cui il libro fu subito inviato, fra i destinatari del nuovo volume spiccano i nomi di Aldo Palazzeschi e di Comisso che, da Venezia, promise di consegnarlo a D’Annunzio, trasferitosi da poco al Vittoriale.

Nel 1921-22 Onofri pensò di riunire in un unico volume Orchestrine e Arioso. Durante la seconda metà del 1922 pubblicò una serie di articoli in Le Cronache d’Italia, ove apparvero Dove? e A proposito del «Notturno» di D’Annunzio (20 giugno); «Le Poesie» di G.A. Borgese (20 luglio); Risveglio notturno (5 agosto); Il mistero di Tristano e Isolda (20 agosto-5 settembre); Cronache di poesia: Luciano Folgore, Enrico Thovez (20 settembre-20 ottobre); Saluto a una nuova Italia (novembre); Cronache di poesia: U. Betti, T. Valenti, G. Vigolo (dicembre).

In quegli anni andò diradando le amicizie epistolari e le frequentazioni di circoli letterari. Nel 1923 tentò di accreditarsi, senza successo, per poter pubblicare presso Mondadori: l’amico Fracchia (Fondo Onofri, A. 761: lettera del 18 aprile 1923), all’epoca direttore editoriale, motivò il suo rifiuto con il limitato interesse per la scrittura poetica in Italia. La nuova raccolta – Le trombe d’argento (Lanciano 1924) – prima parte del ciclo antroposofico, uscì dunque per Carabba.

Oggetto di uno scambio epistolare fra Onofri e i due antroposofi Alcibiade Mazzerelli (ottobre 1924) e Lina Schwarz (novembre 1925), ottenne una recensione di Evola sul quotidiano Il Sereno (3 luglio 1924).

Alla luce delle recenti convinzioni steineriane, pianificò la riscrittura di alcuni brani di Orchestrine (prosecuzione del tentativo di riordinamento del 1921-22), tuttavia non diede mai alle stampe una nuova versione della raccolta. Si dedicò, invece, ad alcuni saggi di carattere musicale, che confluirono in Riccardo Wagner: Tristano e Isotta. Guida attraverso il poema e la musica (Milano 1924). Nella rivista di esoterismo Ultra del 27 aprile 1925 pubblicò l’articolo La morte di Rodolfo Steiner. Nello stesso anno uscì, per i tipi della Laterza, il saggio Nuovo rinascimento come arte dell’Io (Bari 1925), cui fece seguito la composizione delle prose liriche del Quaderno di Positano (pubbl., a cura di M. Vigilante, Pistoia 1999). Del 1927 è la pubblicazione dei 150 componimenti inclusi in Terrestrità del sole, che dà il nome al ciclo omonimo, il cui fine – nelle idee dell’autore – era la costruzione concreta di un ‘uomo universale’. La raccolta, edita a Firenze da Vallecchi, fu recensita da Evola sulla rivista di studi religiosi Bilychnis dell’agosto-settembre 1928.

Ennesima testimonianza dei suoi nuovi interessi, sul numero del maggio 1927 di Ur (rivista di scienze esoteriche diretta da Evola) Onofri pubblicò (con lo pseudonimo di Oso) lo scritto Appunti sul Logos. Sui numeri di marzo-aprile 1928 apparvero invece le liriche del polittico Una volontà solare. Nel medesimo anno uscirono suoi componimenti anche nella Fiera letteraria: Sera, Marzo, Una dea, O raggio nascosto!, Con te senza te, L’annunciatore, Tu in me, Notturno (11 marzo); Nove sonetti: Compenso di suoni, La morte del seme, Un teschio, Aria che vive, Bianco, In piccolo e in grande, L’unico, Tu!, Quel raggio (26 agosto).

Il 23 maggio 1928 scrisse a Eugenio Montale che si era detto disposto a fare da intermediario presso la casa editrice Ribet di Torino per la pubblicazione di Vincere il drago! ; nelle sue due repliche da Firenze (25 e 28 maggio) Montale scrisse di avere inoltrato la lettera di Onofri all’avvocato Mario Gromo, responsabile editoriale della Ribet, e che questi aveva accettato la pubblicazione della raccolta. Da parte sua Onofri scrisse a Gromo il 4 giugno, spiegando di non essere in grado di procurare le 50 prenotazioni del volume che il responsabile editoriale gli aveva richiesto quale contropartita per una migliore percentuale sulle vendite. Lo scambio epistolare fra Onofri e Gromo si protrasse fino al 12 giugno, e sancì l’accordo fra i due, sulla base di un’alea fissata ai due quinti per l’editore e ai tre quinti per il poeta. Quest’ultimo fu inoltre in grado di trovare lettori che prenotassero il volume, fra cui il padre, che sottoscrisse l’acquisto di 20 copie.

Il 6 ottobre la Ribet finì di stampare Vincere il drago!, contenente 151 componimenti, ultima opera pubblicata da Onofri in vita.

Morì a Roma il 25 dicembre 1928.

Postumi uscirono i 33 testi poetici di Simili a melodie rapprese in mondo (Roma 1929); le 152 liriche di Zolla ritorna cosmo (Torino 1930); i 164 testi di Suoni del Gral (Roma 1932), nonché gli 83 componimenti inclusi in Aprirsi fiore (s.l. 1935), che chiude il ciclo lirico della «Terrestrità del Sole». L’intero Ciclo lirico della terrestrità del Sole è stato riedito per cura di M. Albertazzi (I-III, Trento 1998-99).

Quasi tutta votata alla scrittura poetica e critica, in quanto non assillata da esigenze di carattere economico (se non nel periodo di impiego presso la Croce rossa), la vita di Onofri si svolse priva di eventi particolari. Una prima fase letteraria (dalle Liriche d’esordio ai Canti delle oasi), in cui sono individuabili qualche eco pascoliana nonché influssi dannunziani e crepuscolari, è distinta dal punto di vista critico dalle collaborazioni a Nuova Antologia e Lirica. Detta fase, già contrassegnata da una certa consapevolezza stilistica (v. l’articolo La libertà del verso), si caratterizza anche per la scoperta delle religioni dell’antichità, conosciute attraverso il volume I grandi iniziati di Edouard Schuré, uscito in traduzione italiana per Laterza nel 1906. Da esso Onofri poté apprendere i miti «di Rama, di Krishna, di Mosè, d’Orfeo, le cui leggende sono studiate e riscoperte secondo canoni esoterici» (Salucci, 1972, p. 57). Una prima fase di transizione coincide con la pubblicazione delle Liriche del 1914, in cui il crepuscolarismo di ascendenza romana (in partic. Sergio Corazzini e Fausto Maria Martini) appare «in netta regressione» (F. Livi, per cui si veda: Donati, 1987, p. 66), e con gli articoli del biennio 1915-16 per la Voce (fra cui quelli su Pascoli, riuniti diversi anni dopo la morte, con prefaz. di E. Cecchi: Lucugnano 1953). Tale fase precede quella di avvicinamento al frammentismo, che culmina con le prose poetiche e i bozzetti di Orchestrine. I testi di Arioso, che seguono, preludono già al ciclo della «Terrestrità del Sole», il grande progetto poetico in cui si individua la novità della produzione onofriana, che risente dell’interesse per la mistica antroposofica di Steiner, conosciuta durante le discussioni in casa di Emmelina De Renzis (una delle traduttrici de La scienza occulta nelle sue linee generali). Elemento dominante, la solarità (simbolo della potenza di Dio), calata sulla terra, diviene emblema di quel rinascimento che è oggetto del saggio del 1925. In esso, attuando una sintesi di neoplatonismo e spiritualismo evoluzionista, è propugnata l’idea che l’arte sia alla stregua di una forma di conoscenza: essa è l’attività più alta dello spirito umano, rivelatrice della natura divina in ogni individuo. Solo attraverso tale forma di conoscenza è possibile una sintesi reale di fede e scienza, di mistica e pratica. Anticipato da Trombe d’argento, che racchiude il «messaggio vibrante» (Fittoni, 1973, p. 56) di questa nuova poesia onofriana, il ciclo mira a esprimere, sin dal titolo della raccolta che gli dà il nome, l’unità del cosmo. Le altre sillogi sviluppano il concetto attraverso il tema della zolla che, «redenta dal sangue di Cristo e dall’azione spirituale dell’uomo», ridiventa «un elemento della divina cosmicità» (Lanza, 1973, p. 156); nonché i temi della lotta contro il male identificato nel mero materialismo (cui alludono eloquentemente i titoli Vincere il drago! e Suoni del Gral), dell’armonia cosmica (Simili a melodie rapprese in mondo) e della palingenesi spirituale (Aprirsi fiore).

Fonti e Bibl.: Dono di Bice, Fabrizio e Giorgio Onofri alla Biblioteca nazionale di Roma (1973), l’archivio del Fondo Onofri riunisce tutto il materiale, manoscritto e a stampa, appartenuto al poeta e ai suoi eredi. L’archivio è suddiviso in sezioni distinte da lettere dell’alfabeto (A: Epistolario; B: Scritti di A. O. dal 1903 al 1925; C: Ciclo lirico della Terrestrità del sole; D: Pubblicazioni letterarie in poesia e prosa su riviste e giornali; E: Studi critici; F: Traduzioni; G: Scritti vari; H: Occulta; I: Documenti e materiali appartenenti ad A. O.; L: Disegni di Antonio Baldini e di Cipriano Efisio Oppo; M: Scritti critici su A. O.). A Bice (morta nel 1976) si deve la trascrizione di Selva, Pandaemonium e Pensieri e teorie, nonché l’attribuzione del titolo all’ultima delle tre parti.

Si vedano, inoltre: A. Banfi et al., A. O., Firenze 1930; A. Luzzatto, Rimbaud, O.,Valéry, Genova 1933; G. Federzoni et al., A. O., in Vesuvio, 1939, febbraio-marzo; S. Salucci, A. O., Firenze 1972; V. Jemolo – M. Morelli, L’Archivio di A. O. presso la Biblioteca nazionale di Roma, in Acc. e Biblioteche d’Italia, XLI (1973), 3, pp. 181-205; M. Fittoni, La visione del mondo di A. O., Messina-Firenze 1973; F. Lanza, A. O., Milano 1973; A. Dolfi, A. O., Firenze 1976; A. Vecchio, A. O. negli scritti critico-estetici inediti, Bergamo 1978 (Abbozzo di un’autobiografia: pp. 143-146); Per A. O.: la tentazione cosmica, a cura di C. Donati, Roma-Napoli 1987 (contiene scritti di: F. Lanza, S. Salucci, M. Del Serra, F. Livi, O. Macrì, A. Dolfi, G. Bàrberi Squarotti); A. Onofri, Corrispondenze con Comisso, Montale, Palazzeschi, Banfi, De Pisis, Evola, Péladan, De Gubernatis, Gromo, Mazzerelli, Schwarz, a cura di M. Albertazzi – M. Vigilante, Trento 1999; Carteggi Cecchi – O. – Papini (1912-1917), a cura di C. D’Alessio, Milano 2000; J. Evola – A. Onofri, Esoterismo e poesia. Lettere e documenti (1924-1930), a cura di M. Beraldo, Roma 2001; M. Vigilante, «Temi e non poemi» di A. O.: il complesso passaggio verso l’ultima fase poetica, in Critica letteraria, 2001, n. 3, pp. 525-533.

di Gabriele Scalessa – Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 79 (2013)