Enrico AMATORI-La Resistenza antifascista nel reatino (1943-1944)-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

LA RESISTENZA ANTIFASCISTA NEL REATINO (1943-1944)

Libro di Enrico AMATORI-Editrice IL VELINO

Articolo di Domenico Pisana relativo al libro “VIVA LA POESIA” di Papa Francesco- Edizioni ARES-rapporto poesia – interiorità – verità è una forte esigenza del sentimento poetico del nostro tempo. L’uomo contemporaneo dalla poesia non vuole la finzione intesa come costruzione lirica della mente, ma vuole la verità. E quale verità?

– La “verità di senso”: la poesia è chiamata a far scoprire all’uomo la dimensione valoriale degli accadimenti, lieti e tristi, della vita; deve aiutare l’uomo a dare un significato alla gioia o al dolore in questa fuga continua di giorni;

– la “verità morale”: fare poesia implica mettere l’uomo nella condizione di discernere il bene e il male che è dentro di lui.

Queste riflessioni emergono leggendo il libro “Viva la poesia!” di Papa Francesco, ove convergono alcuni scritti del pontefice su “poesia e letteratura”, che offrono chiavi di lettura per comprendere l’intelligenza letteraria di Bergoglio e le angolazioni ermeneutiche degli autori da lui esaminati.

Il testo di Papa Francesco fa capire come sia importante riflettere sulla poesia e sull’essere poeti, facendo risaltare che “affidarsi alla poesia non significa fuggire, né entrare in un mondo parallelo; significa, invece, ritrovare questo stesso mondo in un modo più profondo, riscoprendolo sotto altri riflessi”.

Il libro di Papa Francesco lo si può accogliere come un invito ai poeti ad essere presenti nel dibattito culturale, sociale, politico del nostro tempo, dando così all’ “essere poeta” forza e peso in grado di contribuire a suscitare domande di senso.

Quando un poeta c’è, si vede, si percepisce perché “sveglia le coscienze”; le sue parole aprono al confronto, al dialogo, invitano a entrare nelle pieghe della vita, che è mistero, è fascinazione, è inafferrabile, non è ingabbiabile, non è definibile come fosse un dogma.

La poesia, in verità, la si può trovare dovunque: basta guardarsi intorno. Spesso si è portati a pensare che le cose semplici della vita di ogni giorno non possano assurgere a “poesia”, non possano essere chiamate “poesia”. Domandiamoci: cosa può avere di poetico un guscio d’uovo? Eppure il poeta Giovanni Raboni gli dedicò una poesia scrivendo: “La tenerezza del guscio d’uovo/dolcemente svuotato con la bocca/ e ornato con paesaggi lontani…” . Cosa può avere di poetico un calzolaio? Eppure Montale gli dedicò dei versi: “L’abbiamo rimpianto a lungo l’infilascarpe, /il cornetto di latta arrugginito ch’era/sempre con noi..” Cosa può avere di poetico una moneta? Eppure un altro importante poeta del 900, Giovanni Giudici, vi ha dedicato una poesia, scrivendo: “Provvido dal taschino del panciotto la moneta/ Parsimoniosa estraendo e snocciolata /Sul polpastrello pensieroso…”

Ecco, i grandi poeti non hanno fatto una distinzione tra cose poetiche e non poetiche; ci hanno insegnato che il poeta è tale perché aiuta a vedere con occhi diversi; perché fa provare sensazioni ricorrendo ad un linguaggio specifico e appropriato. Ogni poeta, infatti , quando prova delle sensazioni, vede un suo colore, sente un suo suono, o annusa un suo odore. Sta qui la bellezza e diversità della poesia!

Un altro messaggio viene dal libro del pontefice: occorre oggi, una poesia personalista secondo l’idea, a mio avviso, di Luigi Pareyson, supportata da “un cognitivismo epistemico ed etico con risvolti anche sul piano civile” per contrastare il nichilismo contemporaneo e superare con la sua forza visionaria la tanta “poesia individualista, massificata nell’autoreferenzialità, che è sterile e non dà frutto e conduce al nulla”.

Il poeta esiste come persona che può modificare la realtà con la sua libertà e verità, e non solo per scrivere idilli o – direbbe Quasimodo – oroscopi lirici. La crisi del nostro tempo chiede al poeta una dimensione pragmatica e sociale nella quale il ruolo del poetare non appaia solo quello “speculativo e contemplativo”, ma quello dell’invito alla prassi come metodo per cambiare il mondo.

Il poeta non può nascondersi né evitare di assumersi le sue responsabilità sociali; egli non può rimanere neutrale di fronte alla storia, alla società e al mondo, ma, al contrario, deve prendere posizione; il suo poetare è un “atto di creazione” di immagini forti, nonché di sentimenti e contenuti in grado di avere un’efficacia sul cuore dell’uomo ancor più forte rispetto a quanto siano in grado di fare la storia e la filosofia.

Da qui il bisogno di puntare nella direzione di una poesia personalista ed esistenzialista che sappia dare voce alla società non come massa ma come realtà di relazione tra persone chiamate a ritrovarsi sui valori di una umanità che fatica ad essere umana; ciò non è da confondere con le lamentazioni né con una sorta di “poesia sociologica” o di tipo moralistico, ma, invece, deve essere inteso come necessità di una poesia che aspira al dialogo più che al monologo; direbbe infatti Quasimodo: “Un poeta è tale quando non rinuncia alla sua presenza in una data terra, in un tempo esatto, definito politicamente. E poesia è verità e libertà di quel tempo e non modulazioni astratte del sentimento (…)

Viva la poesia! è un libro che invita i poeti a rimanere sempre più legati al mondo, non staccandosi dalla vita nelle sue articolazioni storiche, politiche, sociologiche, filosofiche, religiose, di idealità, passioni, difficoltà e speranze. Il poeta, per dirla con Heidegger, è l’uomo della soglia, l’uomo della frontiera, del confine, nel senso che fiuta un pericolo, il disagio del suo tempo, intuisce ciò che altri non intuiscono, e quando intuisce “traduce”, cioè porta quel disagio, quel pericolo dentro un linguaggio che parte dalla vita e alla vita ritorna. Il poetare è come vivere al confine, che è quel luogo interiore, quello spazio dell’anima dove il poeta parla il linguaggio dell’essere, della spiritualità, dei modelli, dei principi, dei valori non per fissare canoni estetici, ma per fornire un importante contributo alla società in cui vive, e caricando, così, il suo operato di responsabilità.

Il linguaggio della poesia diventa così servizio a favore dell’altro in qualunque parte del mondo esso si trovi, servizio per la comunità civile, e il poeta un costruttore di bellezza testimoniata attraverso il nesso tra etica ed estetica della poesia.

Domenico Pisana

Ha conseguito il Magistero in Scienze religiose con specializzazione pedagogico-didattica, presso la Facoltà di Teologia dell’Ateneo della Santa Croce di Roma; il Baccalaureato in Sacra Teologia, presso la Pontificia Università salesiana; la Licenza in Teologia Morale, presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, riconosciuta come Diploma di Laurea dell’ordinamento didattico italiano con Decreto N. 1066 del 5 Giugno 2002; il Dottorato in Teologia Morale, presso l’Accademia Alfonsiana della Pontificia Università Lateranense; il Master di II livello in Dirigenza scolastica, presso la Libera Università LUPSIO di Roma.

In oltre un trentennio ha affiancato ai suoi studi teologici, – è infatti docente nei Licei – studi e ricerche letterarie, svolgendo attività poetica, di scrittore, saggista e critico letterario, e tenendo conferenze su temi letterari, teologici, storico-politici, presentando autori e recensendo libri di vario genere.

È socio fondatore dello Snadir, Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione, ed è stato docente formatore del MIUR distaccato presso l’ADR, Associazione nazionale dei docenti di religione. A Ragusa ha insegnato Etica Professionale, Morale Fondamentale e Bioetica e attualmente insegna Teologia Morale nella Scuola Teologica di base della Diocesi di Noto.

Inoltre, è giornalista è Direttore responsabile dell’emittente radiofonica e quotidiano on line RTM, Radio Trasmissioni Modica; negli anni ‘80 ha svolto attività giornalistica presso la TV Video Mediterraneo, dove ha curato diverse interessanti rubriche e successivamente è stato Direttore responsabile del quotidiano della Diocesi di Ragusa Insieme, mentre nel 1995 ha fondato il giornale di attualità cultura ed informazione Professione IR.

È anche membro dell’ATISM, Associazione teologica Italiana per lo studio della Morale. Nel suo percorso professionale, ha anche collaborato con numerose riviste di Letteratura e Teologia ed è Presidente del Caffe Letterario Salvatore Quasimodo di Modica; svolge cicli di lezioni in corsi di formazione pedagogico-didattica, seminari di studi e conferenze in convegni su temi di letteratura e teologia con studi ed approfondimenti su S. Quasimodo, E. Montale e sulla poesia dialettale e religiosa.

In quasi un trentennio di fiorente attività letteraria, si sono occupati di Domenico Pisana la rivista di Letteratura greca Pancosmia Sunergasìa, l’Antologia poetica Romanta in italiano, inglese, francese e tedesco, gli autori Irena Burchacka e Anna Sojka che hanno tradotto in polacco l’opera teologica di Pisana “Sulla tua parola gettero le reti”, tradotta anche integralmente in versione spagnola da Augusto Aimar; ed ancora si sono occupati di Domenico Pisana il poeta e critico letterario rumeno Geo Vasile, che ha tradotto il suo saggio su Quasimodo, e la poetessa Floriana Ferro che ha tradotto il suo recente volume “Odi alle dodici terre. Il vento, a corde, dagli Iblei”, nonché Renato Civello, Piero Cruciani Antinori, Anna Maria Ferrero, Felice Ballero, Graziella Corsinovi, Pietrangelo Buttafuoco, Gaetano De Bernardis, Maurizio Soldini, Ninnj Di Stefano Busa, Niccolò Carosi, Dalmazio Masini, Corrado Calvo, Ester Cecere, Salvatore Borzì e tanti altri autorevoli nomi della cultura italiana.

Ha ricevuto premi e riconoscimenti letterari, tra i quali:

– Premio Letterario Internazionale “Velino”, conferitogli il 15 maggio 1982 per la sezione “Letteratura per l’infanzia, Critica e Giornalismo”;

– Menzione speciale per la poesia, conferita a Milano il 5 Aprile 1987 presso la Sala del Grechetto di Palazzo Sormani;

– Menzione speciale per il tema sociale, conferito dal Centro studi per la ricerca e la documentazione della poesia italiana del 900 “Carlo Capodieci” presso il Teatro Quirino di Roma il 23 maggio 1987;

– Premio per la poesia Giacomo Leopardi, assegnato dall’Accademia dei Bronzi di Catanzaro il 26 Marzo 1988;

– 3° Premio internazionale Katana per la critica letteraria, conferito dal Centro di Ricerche Poesia contemporanea di Catania il 29 Ottobre 1988;

– Medaglia d’Argento per la valorizzazione dell’arte e della cultura, conferitagli dall’Accademia Italiana “Gli Etruschi” di Vada (Livorno) il 6 novembre 1988;

– Premio Città di Alanno, per la critica letteraria, nel 1988;

– Menzione d’onore al Premio Bontempelli-Marinetti per la critica letteraria, nel 1989;

– Premio Regionale alla solidarietà e amicizia (VI Edizione) per l’impegno nella ricerca letteraria e teologica e nella promozione della solidarietà, conferito il 16 giugno 2002 dalla Pro Loco e dall’Università della terza età di Modica;

– Premio speciale per la saggistica, conferitogli a Palermo il 15 novembre 2008 dall’ASLA Associazione siciliana per le lettere ed arti, in occasione del Convegno internazionale Arte e poesia 2003, tenutosi nella ricorrenza del 40° anno di fondazione dell’associazione;

– Medaglia d’oro del “Premio alla Modicanità”, conferitogli nel settembre del 2006 dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco di Modica;

– Premio “Capitale Iblea della cultura” per l’impegno profuso nella promozione della cultura e dell’espressione poetica proprie degli Iblei”, conferitogli a Comiso il 15 dicembre 2015;

– “Premio Sicilia Federico II alla cultura” per le sue pubblicazioni e attività culturali, conferitogli a Rosolini (Siracusa) il 27 novembre del 2016;

– “Premio Europeo FARFA” per la cultura e il territorio 2017, conferitogli a Pozzallo dall’Associazione Internazionale dei Critici Letterari il 21 gennaio 2017;

– Premio alla cultura “Magister vitae” conferitogli a San Vito Lo Capo (Trapani) il 2 settembre 2017;

– Nomina di Socio Onorario dell’Associazione Culturale “Euterpre” di IESI per i suoi alti meriti in campo letterario, di esegesi religiosa, e la sua instancabile attività di promozione e diffusione culturale a livello locale e nazionale, conferitagli a Catania il 23 giugno 2018;

– Nomina di Socio Onorario e Ambasciatore di Cultura dall’Università Popolare di Palermo “Per l’infaticabile opera di promozione e divulgazione della Cultura nei diversi ambiti del Sapere. Per il contributo prezioso offerto alla comunità come poeta, scrittore, intellettuale, teologo, organizzatore di eventi e Presidente del salotto letterario “Salvatore Quasimodo”. Per l’impegno anche di tipo sociologico-comunicativo che ha raggiunto nel tempo livelli di fama internazionale”, conferitagli a Palermo l’11 maggio 2019;

– Premio Internazionale di Poesia in lingua italiana Città di Siderno, 26 ottobre 2019;

– Menzione d’onore al Premio Internazionale di Poesia e Narrativa Lord Byron Porto Venere Golfo dei Poeti 2019, conferitogli a Porto Venere il 3 novembre 2019;

– Primo Premio Internazionale di Arte Letteraria “Il Canto di Dafne” per la saggistica, conferitogli ad Aulla (MS) il 24 novembre 2019;

– I Premio Internazionale “Dal Tirreno allo Jonio”, VI Edizione 2019, per un saggio su Eugenio Montale, conferitogli a Matera, capitale europea della Cultura 2019, il 21 dicembre 2019.

LE OPERE DI DOMENICO PISANA

Poesia

Nella sognante casa delle Muse, Editrice EDI, Modica, 1985.

E verrà il tempo…, Edizioni Associazione culturale Dialogo, Modica, 1988.

Oltre il silenzio della Parola, Vincenzo Ursini Editore, Catanzaro, 1990.

Guardando Lembi di cielo, Adierre Editrice, 1993.

Terre di Rinascita, Itinerarium Editrice, Modica 1997.

Canto dal Mediterraneo, Ismeca, Bologna, 2008.

Tra naufragio e speranza, Europa Edizioni, Roma, 2014.

Odi alle dodici terre. Il vento, a corde, dagli Iblei, bilingue (Italiano-inglese), Armando Siciliano, Messina, 2016.

Saggistica e critica letteraria

Poesia negli Iblei. Lettura di poeti dell’area ragusana Editrice Setim, Modica, 1990.

Poesia e Teologia in una letteratura d’umanità, Libroitaliano, Ragusa, 1995.

“Saverio Saluzzi e la sua poesia del Tramonto”. Itinerarium Editrice, Modica, 1996.

Percorsi critici. Lettura di autori contemporanei: Quasimodo, Montale, Goffis, Lauretta, Musumarra, Saluzzi, Savoca, Barberi Squarotti, Trombatore, Edizioni Pagine, Roma, 2001.

Quel Nobel venuto dal Sud. Salvatore Quasimodo tra gloria ed oblio, Edi Argo 2006.

Paesaggi dell’anima nella poesia di Salvatore Puma, Albalibri, Livorno, 2011.

Personaggi letterari degli Iblei, 1839-1925. Profili critici e testi, Periferie Edizioni, Ragusa, 2019.

Pagine critiche di Poesia Contemporanea – Linguaggi e valori comuni fra diversità culturali, Edizioni Il Cuscino di stelle, Pereto (AQ), 2019.

Teologia ed etica

Il padre, l’amico, il fratello. Mons. Giuseppe Rizza, Editrice EDI, Modica, 1986.

L’etica della famiglia siciliana tra passato e presente. Lineamenti di cultura, fede, spiritualità, Libroitaliano, Ragusa, 1994.

Orizzonti etici e sociali nell’insegnamento del Vescovo Mons. G. Blandini, Adierre Editrice, Modica, 1994.

Evangelizzazione e catechesi nell’episcopato di Mons. Salvatore Nicolosi, Itinerarium Editrice, Modica, 1997.

La famiglia santuario della vita, Itinerarium Editrice, Modica, 1998.

Sulla tua parola getterò le reti, Edizioni San Paolo, Milano, 1997.

Temi di Bioetica, introduzione e conclusioni del volume di Mario Cascone, SEI, Torino, 1996.

Alle pendici dell’Oreb, Edizioni Rinnovamento nello Spirito, Roma, 2003.

Per una città educativa e solidale, Itinerarium Editrice, 2003.

Va’ e anche tu fa’ lo stesso, Edizioni del Rinnovamento, Roma, 2005.

Storia e politica

Aspettando la politica. Libro intervista a cura di Luisa Montù, Adierre, 2005.

Modica in un trentennio. Percorsi di storia di una città in cammino, Genius Loci Editrice, Ragusa, 2010.

Indignazione e doppia morale nell’Italia del berlusconismo, Petralia Editore, Modica, 2011.

Didattica (a cura di)

– La nuova identità della scuola a 10 anni dall’introduzione dell’autonomia scolastica: l’insegnamento della religione cattolica tra cambiamenti, sperimentazioni ed emergenze educative, Atti del corso interregionale dei docenti di religione dell’Italia del Nord, Verona, Adierre, 2010.

– L’identità professionale del docente di religione tra qualità e flessibilità dell’insegnamento, confessionalità e laicità, Atti del corso di aggiornamento dei docenti di religione dell’Italia centrale, Pisa, Adierre, 2010.

– Il contributo e il ruolo specifico dell’IRC nella progettazione del sistema di istruzione e formazione, Atti del corso di aggiornamento dei docenti di religione del Sud Italia, Lecce, Adierre, 2010.

– Programmazione e metodologia dell’IRC per un’efficace azione educativa nella scuola, Atti del corso di aggiornamento dei docenti di religione di Sicilia e Sardegna, Catania, Adierre, 2010.

– L’IRC di fronte al bullismo e al disagio giovanile: per una strategia educativa, Atti del corso interregionale di aggiornamento degli idr del Nord Italia, Treviso, Adierre, 2011.

– Lo sguardo educativo nel processo educativo dell’IRC, Atti del corso nazionale per i docenti di religione della scuola dell’infanzia e primaria, Salerno, Adierre, 2011.

– Per una attività didattica motivata: L’IRC tra istruzione, formazione, competenze relazionali e capacità comunicative, Atti del corso interregionale di aggiornamento dei docenti di religione del Nord Italia, Mantova, Adierre, 2011.

– Essere docenti nella scuola dell’autonomia. La conduzione del gruppo classe nell’ora di religione, Atti del corso regionale di aggiornamento dei docenti di religione della Sardegna, Sassari, Adierre, 2011.

– Insegnamento della religione e valutazione delle competenze, Atti del corso interregionale di aggiornamento dei docenti di religione dell’Italia centrale, Pisa, Adierre, 2011.

– Per una educazione alla cittadinanza. L’insegnamento della religione cattolica come “spazio di senso”, Atti del corso interregionale di aggiornamento dei docenti di religione del Sud Italia, Caserta, Adierre, 2011.

– Insegnamento della religione, arte e web, Atti del corso interregionale di aggiornamento dei docenti di religione della scuola dell’infanzia e primaria dell’Italia centrale, Roma, Adierre, 2011.

– Insegnamento della religione e uso delle tecnologie informatiche e multimediali nella didattica, Atti del corso regionale di aggiornamento dei docenti di religione della Sicilia, Palermo, Adierre, 2011.

– Per una cultura della solidarietà. Sogni e desideri cambiano il mondo, Atti del convegno nazionale di aggiornamento dei docenti di religione, Palermo Adierre, 2011.

– L’insegnamento della religione e la relazione educativa, Atti del corso interregionale di aggiornamento dei docenti di religione dell’Italia centrale, Pisa Adierre, 2013.

Opere di Pisana tradotte in polacco, spagnolo,

rumeno e inglese.

Na twojw slowa zarzuce sieci, Polish edition 1999, 4K PHUP Sp.z.o.o., Bytom, Polonia, 1999.

En tu palabra echaré las redes, San Pablo, Santafe De Bogota, D.C.,1999.

Acel Nobel venit din Sud. Salvatore Quasimodo intre glorie siui tare, Iunimea, Iasi, Bucarest, 2011.

Odes tho the twelve lands. A stringed wind from the Ibleans, Armando Siciliano Editore, Messina, 2016.

RECENSIONI E STUDI SULL’AUTORE

C. AREZZO, Nella sognante casa delle muse, in Ragusa sera, Ragusa, aprile 1986.

F. BALLERO, Nella sognante casa delle muse di Domenico Pisana, in Gazzetta del Sud, 14 agosto 1986.

E. BARONE, Un poeta in anticamera, in Dialogo, mensile di cultura, politica e attualità, Modica, Maggio 1994.

G. BATTAGLIA, Luce spirituale e lirica nella seconda silloge di Pisana “E verrà il tempo …”, in La Vita Diocesana, Noto, 8 gennaio 1989, anno XV.

G. BATTAGLIA – S. SALUZZI, Sulla poesia di Domenico Pisana, Insieme CI.DI.BI., Ragusa, 1992.

S. CANNIZZARO, Oltre il silenzio della parola, in La Vita diocesana, n. 34, Noto, 25 novembre 1990.

M. CATAUDELLA, E verrà il tempo … di Domenico Pisana, in Il Giornale di Scicli, Scicli, 10 settembre 1989.

R. CIVELLO, Pisana e l’etica del linguaggio, in Secolo d’Italia, Domenica 16 ottobre 1988, p.6.

P. CRUCIANI ANTINORI, E verrà il tempo … , in … le segrete cose, Rassegna mensile di poesia ed altre cose intelligenti, Roma febbraio 1989.

C. DEPETRO, Nuove poesie di Domenico Pisana in “E verrà il tempo …”, in Provincia Iblea, Ragusa 21 dicembre 1988, p.6.

C. DEPETRO, Aspirazione alla libertà, in Ragusa sera, Ragusa, 23 febbraio 1991.

C. DEPETRO, Una raccolta poetica di Domenico Pisana, in Il Secolo d’Italia, 18 febbraio 1994.

C. DEPETRO, La luce divina illumina la vita, in Il Mercatino, 29 marzo 1994.

S. DI MARCO, Oltre il silenzio della parola, in Giornale di poesia siciliana, Palermo, gennaio 1991.

G. DORMIENTE, Oltre il silenzio della parola, in Dialogo, mensile di cultura, politica e attualità, Modica, gennaio 1991.

A. MARIA FERRERO, Pisana poeta della speranza, in Controcampo, rivista letteraria, Torino, Agosto 1989.

C. FIORE, E verrà il tempo …, in Dialogo, mensile di cultura, politica, attualità, Modica, Dicembre 1988, p.3.

C. FIORE, “Nella sognante casa delle muse” di Domenico Pisana, in Dialogo, mensile di cultura, politica, attualità, Modica, 1985.

C. FIORE, Una lirica per la pace, E verrà il tempo, in Corriere di Modica, Modica, gennaio-febbraio 1987.

C. FIORE, Guardando lembi di cielo di Domenico Pisana, in La Pagina, quindicinale di Modica, 28 maggio 1994.

E. SCHEMBARI, “E verrà il tempo … “, in Il Giornale di Scicli, 26 giugno 1988, p.5.

D. GENNARO, La raccolta di poesie di Pisana “E verrà il tempo”, in Gazzetta del Sud, Messina 8 Agosto 1988.

C. LAURETTA, E verrà il tempo … , in Giornale di poesia siciliana, Palermo, 1988.

G. DORMIENTE, E verrà il tempo …, in Il Focolare, mensile della famiglia, anno XXI, n. 11-12, Nov. – Dic. 1988.

G. PUMA, Domenico Pisana poeta, in Artecultura, anno XXII, n. 10 dicembre, Milano, 1988.

C. LAURETTA, L’amore che si fa speranza nella lirica di Pisana, in Ragusa sera, Ragusa, 1988, p.4.

E. SCHEMBARI, Nella sognante casa delle muse un misto di amore, fede e umanità, in Il Domani Ibleo, settimanale, Anno VIII, n. 5, Modica, 1 febbraio 1986.

S. SALUZZI, Grido e tormento di vita la poesia di Domenico Pisana, in Il Domani Ibleo, settimanale, Anno VIII, n. 10 Modica, 8 marzo 1986.

L. MONTù, È nato un poeta, “Nella sognante casa delle mu-se”, in Il Domani Ibleo, Anno VII, n. 13, Modica, 12 ottobre 1985.

T. RIZZONE, Nella sognante casa delle muse, in La Vita diocesana, n. 7 , Noto, 23 febbraio 1985.

L. TRINGALI, Un messaggio di amore e di libertà la poesia di Domenico Pisana, in Il Quindicinale, Ispica, 30 marzo 1986.

C. LAURETTA, L’epifania del divino, in Ragusa sera, Ragusa, 22 dicembre 1990.

G. ROSSINO, Oltre il silenzio della parola, in Dibattito, mensile di attualità, politica, costume, sport, Anno III, n. 2, febbraio 1991.

M. IEMMOLO, Pisana rivive nella memoria i filmati dell’infanzia e dell’adolescenza, in Gazzetta del Sud, Anno XL, lunedì 29 aprile 1991.

L. MODICA, Modica terra di poeti. Quarta pubblicazione di Domenico Pisana, in Giornale di Sicilia,martedì 4 gennaio 1994.

C. LAURETTA, Proposte ermeneutiche della poesia di Domenico Pisana, in Insieme, quindicinale della provincia di Ragusa, Ragusa, 15 febbraio 1993.

E. SCHEMBARI, Guardando lembi di cielo, in La Settimana della provincia di Ragusa, n. 13, 7 maggio 1994.

C. LAURETTA, Le parafrasi della silloge di Pisana, in Insieme, quindicinale della provincia di Ragusa, 31 marzo 1994.

C. LAURETTA, Pisana, Poesia e cultura, Itinerarium, 1999.

V. INGRAO, Modica: terra di poeti, in Insieme, quindicinale della provincia di Ragusa, 15 giugno 1990.

L. RICCOBENE, La poesia come sublimazione del silenzio, in Insieme, quindicinale della provincia di Ragusa, 28 febbraio 1995, p. 3.

E. SCHEMBARI, Oltre il silenzio della parola, in La Provincia di Ragusa, marzo 1991.

L. MODICA, Guardando lembi di cielo, in Giornale di Sicilia, 4 gennaio 1994.

S. SALUZZI, Prefazione a E verrà il tempo, Edizioni Associazione culturale Dialogo, Modica, 1988.

S. SALUZZI, Guardando lembi di cielo, in S. SALUZZI, Da Modica e dintorni e oltre, Moderna, Modica, 1994.

G. SELVAGGIO, Nella sognante casa delle muse, in La Provincia di Ragusa, giugno 1986.

S. SALUZZI, Una lettura più riposata delle poesie di Domenico Pisana, Miscellanea, saggi critici su poeti e scrittori contemporanei dell’area iblea, Setim, Modica, 1990.

L. TROMBADORE, Domenico Pisana. Scritti, interviste, epistole, poesie, Periferie Edizioni, Ragusa, 2017.

Di Domenico Pisana si sono anche occupati “Il Giornale Italiano de Espana” di Madrid, il Giornale on line “L’ItaloEuropeo Independent” di Londra, la rivista francese “La Voce” di Parigi, la rivista letteraria internazionale Galaktika Poetike “ATUNIS”, il quotidiano on line dell’Arabia Saudita “Sobranews.com”.

Pisana è stato anche tradotto in rumeno da Stefan Damian, poeta e scrittore e docente di letteratura italiana presso il Dipartimento di Lingue Romanze dell’Università di Bucarest, sulla rivista romena “TRIBUNA”; è stato tradotto dal poeta e docente universitario albanese Arjan Kallco sulla rivista italo-albanese “ALTERNATIVA”, ed è stato inserito nel volume ATUNIS GALAXY ANTHOLOGY – 2019, a cura di Agron Schele, autore albanese residente in Belgio, scrittore di romanzi e co-fondatore della rivista internazionale ATUNIS.

Recentemente ha ricevuto riconoscimenti in importanti Festival Internazionali: in Bosnia al Festival “La Piuma d’oro”, il 28 settembre 2019, e a Istanbul in Turchia al FeminIstanbul” il 9 novembre 2019. È presente in riviste e blog letterari on line con traduzione in greco, inglese, macedone, arabo.

Articolo di Angelo Cimarosti-ArchaeoReporter–Con la morte di papa Francesco scompare una figura centrale non solo per la Chiesa ma anche per il mondo della cultura. .”il patrimonio storico, artistico e culturale, insieme al patrimonio naturale, è ugualmente minacciato…”, ricordava il pontefice”

Nel 2019 il Papa scrisse un discorso, che poi diffuse invece per iscritto, in occasione dell’incontro con l’Associazione dei Musei Ecclesiastici Italiani, che riportiamo quasi integralmente, in particolare sottolineandone l’aspetto dei beni culturali visti come mezzo partecipativo e sulla necessità di comunicarli con un linguaggio adeguato.

“...Nell’Enciclica Laudato si’ ho ricordato che il patrimonio storico, artistico e culturale, insieme al patrimonio naturale, è ugualmente minacciato. Esso è parte dell’identità comune di un luogo e base per costruire una città abitabile. Bisogna integrare la storia, la cultura, l’architettura di un determinato luogo, salvaguardandone l’identità originale, facendo dialogare il linguaggio tecnico con il linguaggio popolare. È la cultura intesa non solo come i monumenti del passato, ma specialmente nel suo senso vivo, dinamico e partecipativo (cfr n. 143). Per questo è fondamentale che il museo intrattenga buone relazioni con il territorio in cui è inserito, collaborando con le altre istituzioni analoghe. Si tratta di aiutare le persone a vivere insieme, a vivere bene insieme, a collaborare insieme. I musei ecclesiastici, per loro natura, sono chiamati a favorire l’incontro e il dialogo nella comunità territoriale. In questa prospettiva è normale collaborare con musei di altre comunità religiose. Le opere d’arte e la memoria di diverse tradizioni e stili di vita parlano di quella umanità che ci rende fratelli e sorelle.

Il museo concorre alla buona qualità della vita della gente, creando spazi aperti di relazione tra le persone, luoghi di vicinanza e occasioni per creare comunità. Nei grandi centri si propone come offerta culturale e di rappresentazione della storia di quel luogo. Nelle piccole città sostiene la consapevolezza di una identità che “fa sentire a casa”. Sempre e per tutti aiuta ad alzare lo sguardo sul bello. Gli spazi urbani e la vita delle persone hanno bisogno di musei che permettano di gustare questa bellezza come espressione della vita delle persone, la loro armonia con l’ambiente, l’incontro e l’aiuto reciproco (cfr Laudato si’, 150).

So bene che per voi questo lavoro è una passione: passione per la cultura, la storia, l’arte, da conoscere e da salvaguardare; passione per la gente delle vostre terre, al cui servizio ponete la vostra professionalità. E anche passione per la Chiesa e la sua missione. I musei in cui operate rappresentano il volto della Chiesa, la sua fecondità artistica e artigianale, la sua vocazione a comunicare un messaggio che è Buona Notizia. Un messaggio non per pochi eletti, ma per tutti. Tutti hanno diritto alla cultura bella! Specie i più poveri e gli ultimi, che ne debbono godere come dono di Dio. I vostri musei sono luoghi ecclesiali e voi partecipate alla pastorale delle vostre comunità presentando la bellezza dei processi creativi umani intesi ad esprimere la Gloria di Dio. Per questo cooperate con i vari uffici diocesani, e anche con le parrocchie e con le scuole.

Mi congratulo con voi perché curate la vostra formazione, per garantire una preparazione generale aggiornata anche presso i centri di studio ecclesiastici, oltre alla preparazione specifica nei diversi settori di competenza. Penso ad esempio al corso svolto quest’anno nella Pontificia Università Gregoriana. Ma anche al lavoro capillare di informazione e di comunicazione dei musei attraverso i media, le giornate di formazione e i contributi a riviste specializzate. Incoraggio anche le iniziative che portate avanti insieme con gli archivi e le biblioteche, mettendo in sinergia le vostre professionalità e la vostra passione. Insieme a volte si va più adagio, ma sicuramente si va più lontano!

Molti di voi si dedicano al dialogo con gli artisti contemporanei, promuovendo incontri, realizzando mostre, formando le persone a linguaggi di oggi. È un lavoro di sapienza e di apertura, non sempre apprezzato; è un lavoro “di frontiera”, indispensabile per continuare il dialogo che la Chiesa sempre ha avuto con gli artisti. L’arte contemporanea recepisce i linguaggi a cui specialmente i giovani sono abituati. Non può mancare questa espressione e sensibilità nei nostri musei, attraverso la sapiente ricerca delle motivazioni, dei contenuti e delle relazioni. Nuove persone si possono avvicinare anche all’arte contemporanea sacra, che può essere luogo importante di confronto e di dialogo con la cultura di oggi…”.

Fonte- ArchaeoReporter

Ugo Foscolo è Il Poeta che traccia il silenzio dei “Sepolcri” e la grecità di Zante nel canto sublime di un ulissismo dolorante. La rivoluzione e l’eresia.Ugo Foscolo- Un binomio che permette di leggere Ugo Foscolo tra il superamento della Ragione e la “rappresentazione” del rivoluzionario nella sua attualità. L’inquietudine dell’intellettuale moderno nell’eresia del rivoluzionario è un percorso fondamentale per comprendere l’agonia di un’epoca e la solitudine di un uomo.

Articolo di Pierfranco Bruni -Il secolo che precede il decadentismo con alcuni autori assume una profonda visione tragica che anticipa il Novecento.

Ugo Foscolo e l’inattualità del rivoluzionario che recupera la tradizione. Un percorso che resta fondamentale in una età della ragione che in Foscolo ritrova la malinconia e il tempo tragico. Foscolo è la tradizione post medievale ma è anche il rivoluzionario che annuncia il romantico sentire la vita con la metafisica dell’anima. Infatti non si può prescindere da una osservazione che si apre alla modernità della letteratura attraverso il disegno della tradizione e della memoria: “L’arte non consiste nel rappresentare cose nuove, bensì nel rappresentare con novità”.

Ugo Foscolo. Il poeta che traccia il silenzio dei “Sepolcri” e la grecità di Zante nel canto sublime di un ulissismo dolorante. La rivoluzione e l’eresia. Un binomio che permette di leggere Ugo Foscolo tra il superamento della Ragione e la “rappresentazione” del rivoluzionario nella sua attualità. Ugo Foscolo. L’inquietudine dell’intellettuale moderno nell’eresia del rivoluzionario è un percorso fondamentale per comprende l’agonia di un’epoca e la solitudine di un uomo.

È uno dei temi centrali e riguarda anche il ruolo che ha svolto Foscolo a cominciare dall’ode “A Luigi Pallavicina” e all’ode “Bonaparte liberatore” passando attraverso “Dell’origine e dell’ufficio della letteratura” sino a toccare i suoi saggi su Petrarca, su Boccaccio, su Dante.

Ma è l’impegno del Foscolo che emerge dalle “Ultime lettere di Jacopo Ortis” che diventa il fulcro intorno al quale ruota la visione post illuminista e prettamente romantica e risorgimentale oltre che rivoluzionaria nell’eresia. Su questi aspetti bisogna attentamente riflettere attraverso elementi filosofici, grazie ai quali si cerca di sottolineare come il Foscolo vada oltre l’Illuminismo e segna l’inizio di quella decadenza post rinascimentale sino a toccare l’estetica e l’inquietudine dannunziana.

Infatti il legame tra Foscolo e D’Annunzio è uno dei perni fondamentali. Così il suo raccordarsi costantemente con Dante: “Che Dante non amasse l’Italia, chi vorrà dirlo? Anch’ei fu costretto, come qualunque altro l’ha mai veracemente amata, o mai l’amerà, a flagellarla a sangue, e mostrarle tutta la sua nudità, sì che ne senta vergogna”. Così il suo itinerario intorno a Petrarca.

Petrarca viene vissuto come il poeta della lingua che rinnova in una modernità profonda: “Benché il Petrarca siasi studiato di ricoprire d’un bel velo la figura di Amore, che greci e romani poeti ebbero vaghezza di rappresentar nudo; questo velo è sì trasparente, che lascia tuttavia scernere le stesse forme. La distinzione ideale tra i due Amori derivò primamente dalle differenti cerimonie con cui gli antichi prestavano culto alla Venere Celeste, che presedeva a’ casti amori delle zittelle e delle maritate, ed alla Venere Terrestre, riconosciuta divinità tutelare delle galanterie delle donne più in voga a que’ tempi”.

La figura e l’opera di Ugo Foscolo, nato a Zante nel 1778 morto Turnham Green nel 1827 diventa il fulcro dell’inquieto decadentismo e dell’uomo completamente libero ed eretico che rompe gli schemi sia dell’Illuminismo che del Romanticismo e si intaglia nella modernità del cuore dell’uomo. Sull’inquieto della modernità si scava tra i testi di Foscolo ed emerge un Foscolo nostro contemporaneo, anticipatore della tragedia ‘nicciana’.

Un Ulisse in costante fuga e non in viaggio. Una fuga esistenziale, metafisica geografica. Ugo Foscolo è, infatti, un eretico rivoluzionario. Il dolore dell’inquietudine non è solo tra le sue pagine. È soprattutto nel sua vita di costante Ulisse in fuga che intreccia il senso e della tragedia e la tragedia della storia. La storia è nella lingua dei popoli.

Foscolo, come ebbe a dire De Sanctis, annuncia Leopardi. Lo dichiara sia sul piano delle realtà semantiche sia su un versante di una lingua considerata come vera metafisica di un vocabolario in il concetto di parola scava nel dimensione dei linguaggi: “Nel dare principio alla serie de’ discorsi intorno alla storia letteraria ed a’ poeti d’Italia, giudico cosa necessaria, quantunque forse non dilettevole, di premettere l’opinione mia su l’origine della poesia fra gli uomini.T utti i ragionamenti su la poesia in generale, e quindi tutti i giudizj intorno alle qualità ed ai gradi di merito di ogni poeta di tutte le età, e gl’infiniti canoni e teorie degli antichi retori e de’ moderni metafisici si sono sempre fondate su l’osservazione, «che l’uomo è animale essenzialmente imitatore, e l’origine della poesia manifestamente ed unicamente ritrovasi nella naturale tendenza che l’uomo ha di riprodurre ogni cosa per mezzo d’imitazioni.» Da questa osservazione, che realmente trovasi in Aristotile, sgorgò la conseguenza che gli fu attribuita, e commentata in mille volumi, «che la poesia non è che imitazione della natura, e che i poeti eccellenti sono soltanto quelli da’ quali la natura è fedelmente imitata.»”.

Ciò porta il viaggio foscoliano verso una eredità che è fortemente dentro la visione della filosofia dei linguaggi. Odi e Sonetti sono il sublime. I Sepolcri sono la memoria e l’attraversamento del senso di morte che resta nel presente. Jacopo Ortis è il personaggio del tragico nella melanconia.

Eliot nei suoi “Quattro quartetti” recita: “Noi moriamo con quelli che muoiono:/ecco, essi partono e noi andiamo con loro./Noi nasciamo con i morti:/ecco, essi tornano e ci portano con loro”. In Eliot vive Foscolo oltre Dante e il viaggio nel regno delle “stelle”. Perché Eliot è tempo e morte, come nel righello paudiano del viaggio: “Pentimenti sul passato, noja del presente, e timor del futuro; ecco la vita. La sola morte, a cui è commesso il sacro cangiamento delle cose, promette pace”.

Qui Ortis è necessità ma anche virtù. In Eliot e Foscolo è centrale il concetto virgiliano: “Stat sua cuique dies”. Come si vive attraversando l’Ecclesiaste. Ma è Leopardi che non smette di spingere Foscolo verso Eliot e in Eliot non c’è il Dante dell’esilio ma della perdita dell’esilio in profumo di pellegrinaggio. Il Leopardi di “Due cose belle ha il mondo: amore e morte”, ovvero di “Consalvo”. Il Leopardi annunciato da Foscolo è qui: “È purtroppo destino ineluttabile che il tempo distrugga ogni cosa nel suo fluire perenne”.

La metafisica dell’illusione si legge nella metafisica della nostalgia. In Foscolo è il nostos una “malattia” dell’anima che sanguina nei versi dedicati al fretello e nel suo guardare lo sguardo di Teresa che non ha però gli occhi di Beatrice, mentre la morte “incespica” nel ricordare.

Il ricordare è il viatico più potente di ogni destino. Ricordare è destino. Dimenticare è destino. Foscolo sa che il ricordare è l’ontologia che allontana ogni finzione. Il tragico si fa più scavante nella memoria e la morte diventa il vissuto nella vita che si cioncede al presente. Siamo Sepolcri che non smettiamo di avere sguardi. Le parole non possono essere cedute alla voce, ma agli occhi.

Il mio Foscolo è il “vizio” che mi “trascina” a Pavese. Dove l’oltre è soltanto il “gorgo muto”. Come Pavese, Foscolo resta l’inattuale di un contemporaneo che aveva ben compreso la malattia della modernità.

Tragico e inquieto diventano un “sapere dell’anima”. Foscolo era già dentro questo ironico e tragico esilio.

Pierfranco Bruni è nato in Calabria.

Archeologo direttore del Ministero Beni Culturali, presidente del Centro Studi “Grisi” e già componente della Commissione UNESCO per la diffusione della cultura italiana all’estero.

Nel 2024 Ospite d’onore per l’Italia per la poesia alla Fiera Internazionale di Francoforte e Rappresentante della cultura italiana alla Fiera del libro di Tunisi.

Per il Ministero della Cultura è attualmente:

Fonte-La freccia web- Editore Sara Piccolella

Breve Biografia del Professor Vincenzo USSANI– Filologo classico (Napoli 1870 – Roma 1952). Fu prof. di letteratura latina nelle univ. di Messina, Palermo, Padova, Pisa e Roma. Accademico d’Italia e socio nazionale dei Lincei (1938-46). Collaborò alla preparazione del dizionario latino dell’Alto Medioevo e alla Bibliografia internazionale delle scienze storiche (1930 segg.). Fra le sue opere: Sul valore storico del poema lucaneo (1903); Storia della letteratura latina (1929); edizione critica della trad. latina della Guerra giudaica di Giuseppe Flavio, tramandata sotto il nome di Egesippo (1932).

Breve Biografia del Professor Vincenzo USSANI- Filologo classico (Napoli 1870 – Roma 1952). Fu prof. di letteratura latina nelle univ. di Messina, Palermo, Padova, Pisa e Roma. Accademico d’Italia e socio nazionale dei Lincei (1938-46). Collaborò alla preparazione del dizionario latino dell’Alto Medioevo e alla Bibliografia internazionale delle scienze storiche (1930 segg.). Fra le sue opere: Sul valore storico del poema lucaneo (1903); Storia della letteratura latina (1929); edizione critica della trad. latina della Guerra giudaica di Giuseppe Flavio, tramandata sotto il nome di Egesippo (1932).

Fonte -TRECCANI Enciclopedia on line-

Sinossi del libro di Serena Romano-La basilica di San Francesco ad Assisi–I sette saggi di cui si compone il libro, nella maggior parte inediti, hanno per tema la decorazione pittorica della chiesa di S. Francesco ad Assisi, a partire dalla prima fase di affrescatura della basilica inferiore fino al ciclo francescano nella navata di quella superiore. Nel loro insieme costituiscono il frutto di più di venti anni di ricerche dell’autrice, e studiano la veste pittorica della basilica secondo due approcci diversi ma non indipendenti l’uno dall’altro.

Il primo è l’analisi della maniera di pittori e botteghe, del mestiere dell’artista e del funzionamento del cantiere: un problema sempre complesso e sempre sfuggente, per la difficoltà dell’indagine e la scarsezza di fonti e di informazioni. Ad Assisi ogni tranche della decorazione pittorica ha proprie caratteristiche tecniche, proprie modalità di funzionamento, propri sistemi di organizzazione del lavoro, e il libro ne studia le ricadute sul risultato pittorico finale.

Il secondo approccio, o metodo, è l’analisi iconografica. Essa schiude le porte della storia, e ad Assisi più che altrove. Non si tratta di cercare il significato delle “figure” in un episodio storico, o in una fonte letteraria: quelle figure sono il testo, sono la storia, la fanno e la svelano senza subordinazioni, l’immagine ha una natura complessa che si annida all’interno della storia organica del monumento, preso in una rete di relazioni di cui la figuratività è un aspetto.

INDICE

AUTORE-Serena Romano è professore di Storia dell’arte medievale presso l’Università di Losanna. Tra le sue pubblicazioni più recenti: La O di Giotto (Electa, 2008); Il Duecento e la cultura gotica (Jaca Book, 2012); Modernamente antichi (Viella, 2014). Nel 2015 è stata curatrice delle mostre, con i relativi cataloghi, “Arte lombarda dai Visconti agli Sforza” e “Giotto, l’Italia”, ambedue a Milano, Palazzo Reale.

Serena Romano is Professor of Medieval art at the University of Lausanne. Her publications include Il Duecento e la cultura gotica (Jaca Book, 2012), L’histoire de Rome par la peinture (avec I. Foletti, Citadelle & Mazenod 2010), and La Basilica di San Francesco ad Assisi. Pittori, botteghe, strategie narrative (Viella, 2001). In 2015 she has been the curator of the exhibitions “Arte lombarda dai Visconti agli Sforza” and “Giotto, l’Italia” both held in Milan, Palazzo Reale.

Viella Libreria Editrice

Via delle Alpi 32 – 00198 Roma

Tel. 06.8417758 – Fax 06.85353960

Oggi ricorrere anche l’anniversario della scomparsa di un altro grande poeta del ‘900.

Attilio Bertolucci-Poeta italiano (San Lazzaro, Parma, 1911 – e morto a Roma il 14 giugno 2000). Allievo di R. Longhi, le sue opere poetiche (Sirio, 1929; Capanna indiana, 1951; Viaggio d’inverno, 1971) sono il risultato di una felice contaminazione tra eredità ermetica e capacità di tradurre ogni astratta eleganza in un discorso poetico naturale. Tra le sue opere principali occorre segnalare anche il romanzo in versi La camera da letto (I, 1984; II, 1988).

Ha insegnato storia dell’arte e poi ha svolto una intensa attività pubblicistica e di consulente editoriale. Ha diretto Nuovi argomenti. La sua produzione poetica è quasi tutta compresa nei due libri Capanna indiana e Viaggio d’inverno, pure preceduti da un esordio dall’accento inconfondibile come Sirio. L’elemento elegiaco ritorna nel già citato romanzo in versi La camera da letto: frutto di una lunga elaborazione, questo “romanzo famigliare” in versi è stato uno degli esiti più significativi della ricerca letteraria di Bertolucci. Il libro, svolgendo in forma poetica una materia squisitamente narrativa (la storia della famiglia B. e delle sue origini appenninico-padane), conferma non solo la sostanziale estraneità di B. alla tradizione della lirica pura, ma anche l’assoluta rilevanza del suo autonomo percorso nel panorama della poesia novecentesca. Dopo aver raccolto la sua produzione in un volume (Le poesie, 1990; 2ª ed. ampliata 1998), B. ha pubblicato, riunendo testi recenti e liriche di antica data, due nuovi libri di poesia, Verso le sorgenti del Cinghio (1993) e La lucertola di Casarola (1997), dai titoli suggestivamente evocativi di luoghi e paesaggi dell’infanzia. Non meno significativi, a illuminare la figura umana e intellettuale di B., altri volumi pubblicati nel corso degli anni Novanta: la raccolta di scritti saggistici Aritmie (1991); il carteggio con V. Sereni, Una lunga amicizia: lettere 1938-1982 (a cura di G. Palli Baroni, 1994); e All’improvviso ricordando (1997), un libro di “conversazioni” con P. Lagazzi. A cura dello stesso Lagazzi e di G. Palli Baroni è quindi apparso un volume di Opere (1997), comprendente poesie, traduzioni e saggi. La raccolta saggistica Ho rubato due versi a Baudelaire: prose e divagazioni (a cura di G. Palli Baroni, 2000), è apparsa poco prima della sua morte, mentre sono state pubblicate postume la raccolta di scritti La consolazione della pittura. Scritti sull’arte (a cura di S. Trasi, 2011), compiuta attestazione di un’apertura intellettuale scevra da ogni provincialismo, e l’antologia di testi e versi inediti Il fuoco e la cenere. Versi e prose dal tempo perduto (2014).

Fonte- Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani –

Attilio Bertolucci

18 Novembre 1911 – 14 Giugno 2000

Oggi ricorrere anche l’anniversario della scomparsa di un altro grande poeta del ‘900.

Uccelli di passo

****

Le belle giornate se ne vanno rapide,

viene l’autunno.

Ma di questa dolcezza che riempie

l’aria del mezzogiorno ventilata

sull’ultimo sudore del volto,

di questo riposo dell’anno

ti ricorderai

e del suo quieto affanno?

Oh, fuggir via quando nel rosa eterno

della sera imminente

s’allontanano uccelli di passo

e portano sulle ali cangianti

l’estrema luce del giorno,

oh, fuggire ai paesi distanti

dove quiete finestre si chiudono

sui relitti del cielo.

****

Coglierò per te

l’ultima rosa del giardino,

la rosa bianca che fiorisce

nelle prime nebbie.

Le avide api l’hanno visitata

sino a ieri,

ma è ancora così dolce

che fa tremare.

E’ un ritratto di te a trent’anni,

un po’ smemorata, come tu sarai allora.

Come un lupo è il vento

che cala dai monti al piano

corica nei campi il grano

ovunque passa è sgomento.

Fischia nei mattini chiari

illuminando case e orizzonti

sconvolge l’acqua nelle fonti

caccia gli uomini ai ripari.

Poi, stanco s’addormenta e uno stupore

prende le cose, come dopo l’amore.

Neve

Come pesa la neve su questi rami

come pesano gli anni sulle spalle che ami.

L’inverno è la stagione più cara,

nelle sue luci mi sei venuta incontro

da un sonno pomeridiano, un’amara

ciocca di capelli sugli occhi.

Gli anni della giovinezza sono anni lontani.

****

Le belle giornate se ne vanno rapide,

viene l’autunno.

Ma di questa dolcezza che riempie

l’aria del mezzogiorno ventilata

sull’ultimo sudore del volto,

di questo riposo dell’anno

ti ricorderai

e del suo quieto affanno?

Oh, fuggir via quando nel rosa eterno

della sera imminente

s’allontanano uccelli di passo

e portano sulle ali cangianti

l’estrema luce del giorno,

oh, fuggire ai paesi distanti

dove quiete finestre si chiudono

sui relitti del cielo.

****

Assenza,

più acuta presenza.

Vago pensiero di te

vaghi ricordi

turbano l’ora calma

e il dolce sole.

Dolente il petto

ti porta,

come una pietra

“Ottobre”

Sporge dal muro di un giardino

La chioma gialla di un albero.

Ogni tanto lascia cadere una foglia

Sul marciapiede grigio e bagnato.

Estasi, un sole bianco fra le nubi

Appare, caldo e lontano, come un santo.

Muto è il giorno, muta sarà la notte

Simile ad un pesce nell’acqua.

leggera.

Nessuno:

Io sono solo

Il fiume è grande e canta

Chi c’è di là?

Pesto gramigne bruciacchiate.

Tutte le ore sono uguali

Per chi cammina

Senza perché

Presso l’acqua che canta.

Non una barca

Solca i flutti grigi

Che come giganti placati

Passano davanti ai miei occhi

Cantando.

Nessuno.

Chiaro cielo di settembre

illuminato e paziente

sugli alberi frondosi

sulle tegole rosse

fresca erba

su cui volano farfalle

come i pensieri d’amore

nei tuoi occhi

giorno che scorri

senza nostalgie

canoro giorno di settembre

che ti specchi nel mio calmo cuore.

Le mattine dei nostri anni perduti,

i tavolini nell’ombra soleggiata dell’autunno,

i compagni che andavano e tornavano, i compagni

che non tornarono più, ho pensato ad essi lietamente.

Perchè questo giorno di settembre splende

così incantevole nelle vetrine in ore

simili a quelle d’allora, quelle d’allora

scorrono ormai in un pacifico tempo,

Ancora vita il tuo dolce rumore

dopo giorni bui e muti riprende.

Porta il vento di maggio l’odore

del fieno, il cielo immobile splende.

Gli occhi stanchi colpisce di lontano

il rosso papavero in mezzo al tenero grano

o e gaio della provincia.

Sei stata mia compagna di scuola

ma hai un anno meno di me

abbiamo un bambino che va a scuola mi

sono innamorato di te…

Fingerò d’essere una tua scolara

che s’è innamorata di te

mi sono fatta una frangetta

per cenare fuori con te…

Cerchiamo una locanda piccina

nella città ma non c’è

inventiamola affacciata sul fiume

che allevò me e te…

Di acqua nel fiume che è nostro

ce n’è e non ce n’è…

Inventerò un nuovo mese

ricco d’acqua per te…

Che si rifletta in me

nei miei occhi

china dalla veranda inverdita

sull’acqua che somiglia la vita

rubandomi e restituendomi a te

Agosto, anno imprecisato

Non ricordavo un ottobre

così a lungo sereno,

la terra arata

pronta per la semina,

spartita da viti rossastre

molli come ghirlande.

L’AMORE CONIUGALE

Ma se la pioggia cade

la camera s’oscura…

L’amore ancora dura

che le gocce più rade

la finestra più chiara

i tuoi occhi più neri

e oggi come ieri

come domani. Amara

sui tetti umidi brilla

la giornata nel sole

che si volge sulle viole

risorte stilla a stilla.

Questa lirica è tratta dalla sua raccolta “In un tempo incerto” pubblicata nel 1955 da Garzanti; ora in: Attilio Bertolucci, “Opere” a cura di Paolo Lagazzi, Mondadori 1997. Strofa unica di12 versi, 11 settenari e il penultimo ottonario. Perfetta la disposizione delle rime, incrociate: abba, cddc, effe.

“L’amore coniugale” è anche la raccolta di lettere che si sono scambiati il poeta Bertolucci e la moglie Ninetta, quando lei studiava lettere all’ università di Bologna e il poeta era a Parma. Il loro è stato un amore grandissimo, a cui il poeta fa riferimento in questi versi. La pioggia cade portando via il sole, è la bellissima metafora di un litigio, una incomprensione che ha generato il pianto dell’ amata “la pioggia cade la camera s’oscura”. Il chiarimento fa diradare le gocce/ lacrime di pioggia e ritorna la luce nella stanza, nulla ha oscurato l’amore che li lega, che durerà per sempre. La nuvola “amara” ha lasciato uno strato umido sui tetti, che stranamente “brilla” illuminato dal sole e le viole traggono beneficio, per la loro sete, dalla gocce che scendono dal tetto “stilla a stilla” sulle loro corolle. L’ amore vero resiste alla distanza, alle incomprensioni e alle intrusioni di terzi. Delicato e tenero il poeta, nel trasformare “un’ombra” in luce e colore . . . sole/ viole.

Vincenza Cerbone

Bruciano della gramigna nei campi,

un’allegra fiamma suscitano

e un fumo brontolone.

La bianca nebbia si rifugia

fra le gaggie,

ma il fumo lento si avvicina

non la lascia stare.

I ragazzi corrono corrono

al fuoco

con le mani nelle mani,

smemorati,

come se avessero bevuto

del vino.

Per lungo tempo si ricorderanno

con gioia

dei fuochi accesi in novembre

al limitare del campo.

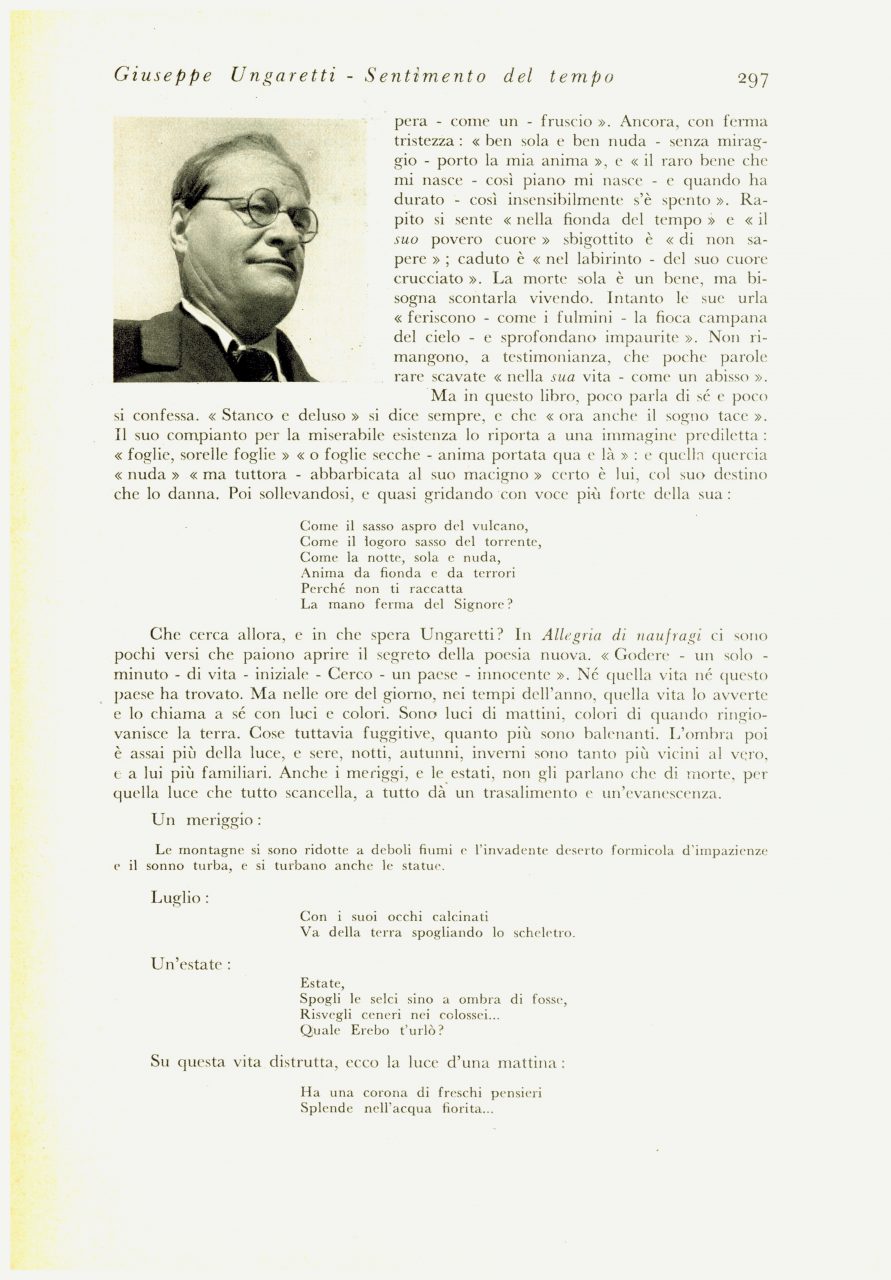

-Poeta italiano, Giuseppe Ungaretti nasce ad Alessandria d’Egitto, l’8 febbraio 1888, da genitori lucchesi, colà emigrati, perché il padre Antonio lavorava come sterratore al canale di Suez. Frequenta l’École Suisse Jacot e si forma sui classici francesi: Baudelaire e Mallarmé soprattutto. Stringe amicizia con Enrico Pea e i fratelli Thuile; con Kavàfis e Zervos (il gruppo di “Grammata”). Nel 1912 U. migra a Parigi, si iscrive alla Sorbona (tesina su Maurice de Guérin con Strowski; segue i corsi di Bergson al Collège de France). Si lega ai futuristi italiani a Parigi – le sue prime poesie appariranno nel 1915 su Lacerba – ma anche ad Apollinaire, Paul Fort, Léger. Nel 1914 rientra in Italia e si arruola come volontario, soldato semplice, sul Carso. Nasce Il Porto Sepolto, stampato a Udine nel 1916. Finita la guerra, pubblica, per impulso di Papini, Allegria di naufragi, presso Vallecchi, 1919. Sposa Jeanne Dupoix, 1920. Si trasferisce a Roma nel 1921, una Roma barocca e cattolica, che fa da sfondo al Sentimento del Tempo, 1933. Nel 1936 si stabilisce a San Paolo del Brasile, ove gli è stata offerta la cattedra di Lingua e letteratura italiana presso l’università. Nel 1937 muore il fratello, nel 1939 il figlio Antonietto; nel 1942 rientra in Italia, ove è nominato “per chiara fama” titolare della prima cattedra di Letteratura italiana contemporanea presso l’università di Roma. Dai lutti privati e collettivi nasce l’esperienza del Dolore, 1947. Dalla vicenda di barbarie della seconda guerra mondiale sorge più alta l’esigenza di raccogliere, nella meditazione dei classici, la memoria della dignità e della tragedia di essere uomini: saranno le mirabili traduzioni dei 40 Sonetti di Shakespeare, delle Visioni di Blake, della Fedra di Racine, delle poesie di Gongora e Mallarmé, dell’Eneide e delle “Favole indie della genesi”. Potrà così compiersi il viaggio e l’ultima ‘mira’: La Terra Promessa, 1950 e Il Taccuino del vecchio, 1960; rielabora poi, ‘a lume di fantasia’, le prose d’arte e di viaggio: Il Deserto e dopo, 1961. Raffinato esercizio di autoesegesi e di poetica sono le quattro lezioni, tenute nel 1964 alla Columbia University, New York, sulla Canzone. Muore a Milano nella notte fra il 1° e il 2 giugno 1970, già accolti, a Capodanno, “Gli scabri messi emersi dall’abisso”, in una poesia che sempre “torna presente pietà” (L’impietrito e il velluto). L’opera di U. è oggi riunita nei volumi Vita d’un uomo. Tutte le poesie (a cura di L. Piccioni, 1969); Vita d’un uomo. Saggi e interventi (a cura di M. Diacono e L. Rebay, 1974); Vita d’un uomo. Viaggi e lezioni (a cura di P. Montefoschi, 2004). Alla conoscenza del laboratorio giovanile ungarettiano ha contribuito il vol. di Poesie e prose liriche. 1915-1920 (a cura di C. Maggi Romano e M. A. Terzoli, 1989), autografi ritrovati, con le lettere, tra le carte di Papini. In ed. crit. sono apparsi: L’allegria (a cura di C. Maggi Romano, 1982) e Sentimento del tempo (a cura della stessa e di R. Angelica, 1988).

“Amo le mie ore di allucinazione […]. Anche le mie ore di randagio, d’immaginario perseguitato in esodo verso una terra promessa” (G. Ungaretti, lettera a G. Papini del 25 luglio 1916 dalla zona di guerra). Introdurre al Porto Sepolto (1916) con una citazione che presenta il nomade già in viaggio, in esodo, verso una Terra promessa, significa proporre la visione non già di un incipit, ma di un’origine, sempre ricercata e sempre più lontana; attestare non tanto un”opera prima’, ma il nucleo generatore più fecondo dei grandi miti ungarettiani di “riconoscimento” e di “quête” sino – appunto – alla Terra Promessa.

Così, al compimento del proprio percorso di poetica Ungaretti raggiungerà – poeta europeo – i modelli che l’avevano accompagnato, sin dalla Jeune Parque, 1917, di Paul Valéry o dalla Waste Land, 1922, di Eliot ove già si figura nel “drowned Phoenician Sailor” il “Piloto vinto d’un disperso emblema” del Recitativo di Palinuro. E, più ancora, affiora la recente esperienza dei Four Quartets, 1936-42, ove “Moves perpetually in its stillness”, – perpetuamente muove nella sua quiete – il desiderio di forma: “effimero / Eterno freme in vele d’un indugio” (Cori […] di Didone, VIII).

Come nel suo Petrarca, il Triumphus Eternitatis sarà assorbito dal buio nella notte dell’ossimoro: “Mi fanno più non essere che notte, / Nell’urlo muto, notte” (Ultimi Cori per la Terra Promessa, 12; dal Taccuino del Vecchio, 1960), nell’afono vuoto: “Che, dal fondo di notti di memoria, / Recuperate, in vuoto / S’isoleranno presto, / Sole sanguineranno” (ivi, 12). La poesia dell’ultimo Ungaretti si colloca accanto alle voci più nude della desolazione, come quella di Celan, che tradurrà mirabilmente La Terra Promessa (Das verheissene Land) e il Taccuino del Vecchio (Das Merkbuch des Alten). Anche quando non rimanga che “dondolo del vuoto” (L’impietrito e il velluto, 1970), deserto e Lösspuppen, crisalidi di Loess e “impalpabile dito di macigno”, pure, per memoria di forma, il ritorno è, sempre, istante possibile: “Petrarca / ist wieder / in Sicht” (Celan), “Fulmineo torna presente pietà” (L’impietrito e il velluto, clausola), nell’eterno bagliore / abbaglio di illuminazione e miraggio: “Incontro al lampo dei miraggi / Nell’intimo e nei gesti, il vivo / Tendersi sembra sempre” (Monologhetto). L’eterno Ist wieder: è di ritorno, nuovamente, nostra unica eternità, memoria di poesia che rinnova ricreando, unico e solo “diritto di ritorno” – “zurück – und zurückreicht” – che sempre ci resta:

E nel silenzio restituendo va,

A gesti tuoi terreni

Talmente amati che immortali parvero,

Luce.

(Ungaretti, Segreto del poeta).

Und in der Stille

deinen Erden-Gesten

– so sehr geliebt, daß sie mir

[unsterblich schienen –

zurück – und zurückreicht:

Licht.

(Celan, Dichters Geheimnis).

Scheda di Carlo Maria Ossola-Fonte-© Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani

Breve biografia di Giuseppe Ungaretti è nato ad Alessandria d’Egitto l’8 febbraio 1888 e morto a Milano il 1° giugno 1970. Il padre era un operaio dello scavo del Canale di Suez ed è morto quando Ungaretti aveva appena 2 anni.

DESCRIZIONE-Gustavo Zagrebelsky-Questa è la tesi: chi maneggia il diritto sa che ciò che è davvero fondamentale sta non nella Babele dei codici, delle leggi, dei regolamenti, ma nelle concezioni della giustizia, in cui il diritto è immerso. I giuristi consapevoli della funzione sociale del diritto non possono ignorare queste radici complicate della loro professione. Il «diritto mite» è una proposta di apertura culturale indirizzata a loro. Ripercorrendo la storia europea fino allo Stato costituzionale di oggi, il libro mostra come le norme di diritto non possano più essere espressione di interessi di parte né formule imposte e subite. L’autorità della legge, infatti, come mostrano tanti esempi in materie che toccano la vita di tutti, entra in contatto con i casi della vita, illuminati dai principî di libertà e di giustizia. L’applicazione della legge da parte dei giudici è oggi ben altro compito che quello di semplici «bocche della legge».

BIOGRAFIA del Prof.Gustavo Zagrebelsky-Nato a San Germano Chisone (To) il 1° giugno 1943. Laureato a Torino, Facoltà di Giurisprudenza, nel 1966, in diritto costituzionale, col professor Leopoldo Elia.

Di origine russa,[1] è fratello minore del magistrato Vladimiro Zagrebelsky.[2] Socio Costituzionalista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti,[3] già professore ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Torino e presso l’Università degli Studi di Sassari, è stato nominato giudice costituzionale dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro il 9 settembre 1995, prestando giuramento il 13 settembre 1995. Il 28 gennaio 2004 è stato eletto presidente della Corte costituzionale, carica che ha ricoperto fino allo scadere del suo mandato il 13 settembre 2004.[4]

Professore emerito della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino dal 2009, Zagrebelsky è attualmente docente di Diritto costituzionale e Teoria generale del diritto pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Torino[5] e docente a contratto presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.[6] Inoltre, è docente di Elementi di diritto presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Collabora con alcuni dei più importanti quotidiani italiani (La Repubblica, La Stampa) ed è socio corrispondente dell’Accademia nazionale dei Lincei e socio nazionale dell’Accademia delle Scienze di Torino. Nel suo pensiero giuridico è rintracciabile una visione dualistica del diritto, diviso in lex e ius, concetti riconducibili ai lati formale e sostanziale del diritto[senza fonte]. Zagrebelsky afferma l’importanza della duplicità degli aspetti del diritto, evidenziando il pericolo derivante dall’acriticità di un diritto solo formale o solo sostanziale. Una visione dualistica che nello Stato attuale a suo avviso si è persa, a favore di un nichilismo giuridico.[7]

È autore di una pluriennale opera di analisi e di riproposizione di alcuni autori classici del pensiero giuridico novecentesco, come Piero Calamandrei, Costantino Mortati e Rudolf Smend.

Negli ultimi anni è ripetutamente intervenuto nel dibattito pubblico italiano, avversando le posizioni politiche e culturali dei cosiddetti atei devoti e in particolare sulla laicità dello Stato[non chiaro] e lo spirito concordatario: molti di questi saggi sono raccolti nel volume Contro l’etica della verità, pubblicato dall’editore Laterza.

Negli anni 2015–2016 si è battuto in prima linea contro la riforma costituzionale fortemente voluta dal Governo Renzi. Ha contribuito alla fondazione del Coordinamento per la democrazia costituzionale e del Comitato per il No nel referendum sulle modifiche alla Costituzione di cui è Presidente Onorario. In vista del referendum confermativo del 4 dicembre 2016 ha rappresentato la posizione del “No” in numerosi dibattiti pubblici e televisivi, compreso un confronto con il presidente del Consiglio Matteo Renzi andato in onda sulla rete LA7 il 30 settembre 2016.

È presidente onorario dell’associazione Libertà e Giustizia[8] e presidente della Biennale Democrazia.[9]

Ha curato la riedizione di Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana (8 settembre 1943 – 25 aprile 1945), pubblicata presso Einaudi nel 2002 con una sua nota introduttiva.

Nel 2020, in occasione del referendum confermativo della riduzione del numero dei parlamentari, ha difeso le ragioni della riforma,[10] non sostenendo però apertamente il Sì e anzi favorendo l’astensione, poiché entrambe le risposte avrebbero valide ragioni.[11]

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

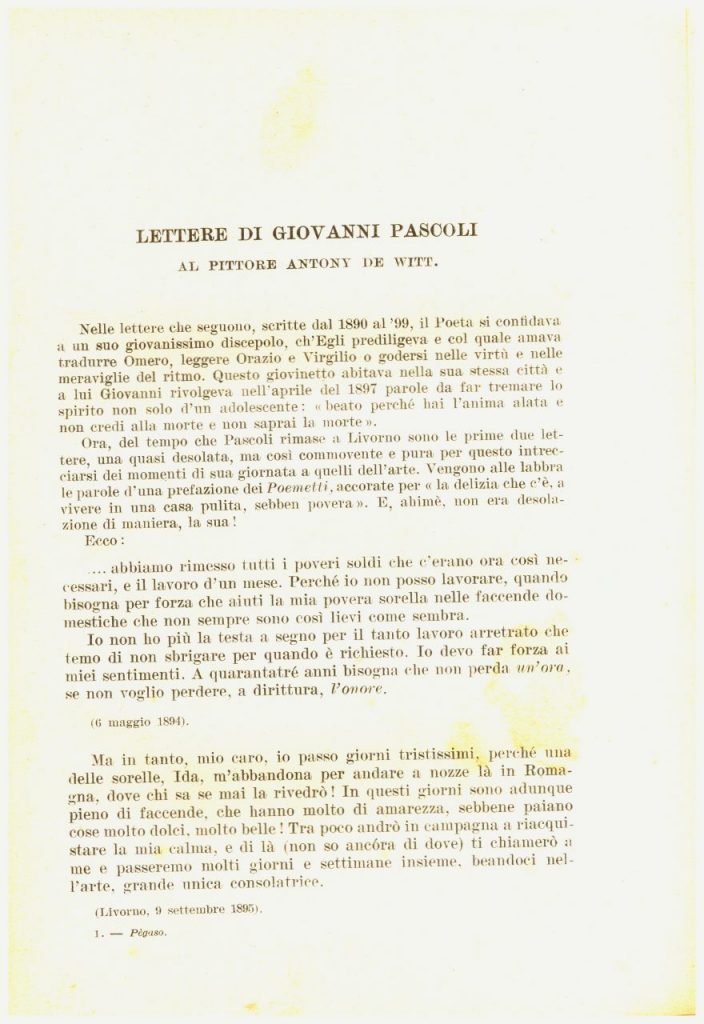

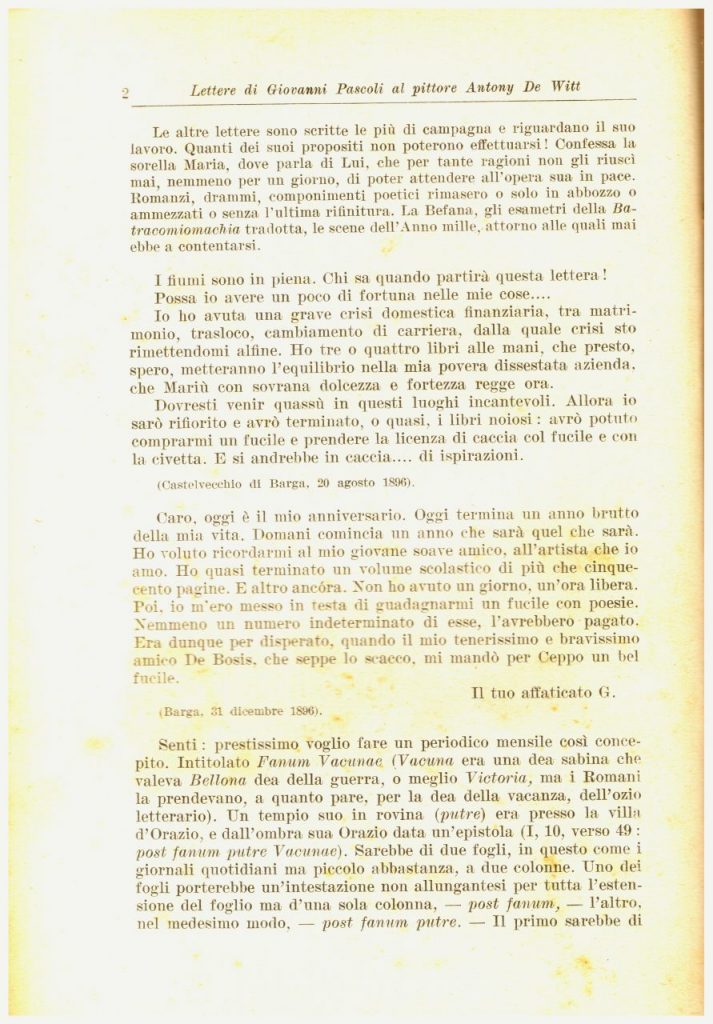

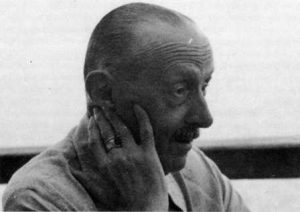

, Nacque a Livorno il 22 febbraio 1876 da Vittorio Antoni e da Palmira De Witt, proprietari di un’agenzia marittima, e trascorse l’infanzia tra Livorno e le colline pisane. Dal 1910 decise di adottare il cognome della madre, discendente da un’antica famiglia di feudatari borgognoni trasferitisi in Toscana e qui imparentati con gli Antoni di Pisa. Studiò presso il Liceo G. B. Niccolini di Livorno, dove ebbe come insegnante Giovanni Pascoli. Appassionatosi alla pittura, iniziò a frequentare Angiolo e Adolfo Tommasi e strinse amicizia con Fattori e Lega. Giovanissimo, esordì alla Promotrice di Torino del 1891 con il dipinto “Ruscello in primavera”, che ricevette le lodi di Signorini e fu acquistato dal re, che lo donò alla Galleria d’Arte Moderna di Firenze.

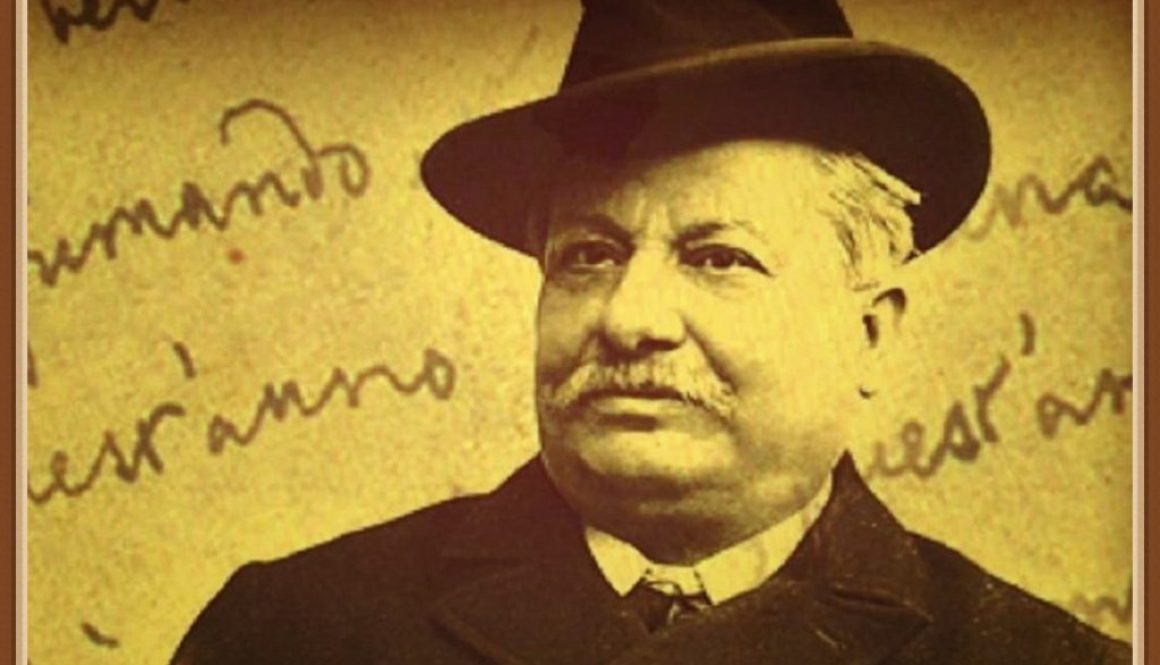

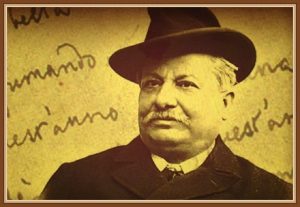

Giovanni Pascoli nasce a San Mauro di Romagna il 31 dicembre 1855. All’età di dodici anni perde il padre, ucciso da una fucilata sparata da ignoti; la famiglia è costretta a lasciare la tenuta che il padre amministrava, perdendo quella condizione di benessere economico di cui godeva. Nell’arco dei sette anni successivi, Giovanni perderà la madre, una sorella e due fratelli. Prosegue gli studi prima a Firenze, poi a Bologna. Nella città emiliana aderisce alle idee socialiste: durante una delle sue attività di propaganda nel 1879 viene arrestato. Consegue la laurea in Lettere nel 1882.

Biografia di Giovanni Placido Agostino Pascoli nasce a San Mauro di Romagna il 31 dicembre 1855. All’età di dodici anni perde il padre, ucciso da una fucilata sparata da ignoti; la famiglia è costretta a lasciare la tenuta che il padre amministrava, perdendo quella condizione di benessere economico di cui godeva. Nell’arco dei sette anni successivi, Giovanni perderà la madre, una sorella e due fratelli. Prosegue gli studi prima a Firenze, poi a Bologna. Nella città emiliana aderisce alle idee socialiste: durante una delle sue attività di propaganda nel 1879 viene arrestato. Consegue la laurea in Lettere nel 1882.

Inizia a lavorare come professore: insegna greco e latino a Matera, Massa e Livorno; suo obiettivo è quello di riunire attorno a sè i membri della famiglia. In questo periodo pubblica le prime raccolte di poesie: “L’ultima passeggiata” (1886) e “Myricae” (1891). L’anno seguente vince la prima delle sue d’oro al concorso di poesia latina di Amsterdam; parteciperà varie volte negli anni, vincendo in totale 13 medaglie d’oro.

Dopo un breve soggiorno a Roma si trasferisce a Castelvecchio di Barga, piccolo comune toscano dove acquista una villetta e una vigna. Con lui vi è la sorella Maria – da lui affettuosamente chiamata Mariù – vera compagna della sua vita, considerato che Pascoli non si sposerà mai.

Ottiene un posto per insegnare all’università, prima a Bologna, poi a Messina e infine a Pisa. In questi anni pubblica tre saggi danteschi e varie antologie scolastiche.

La produzione poetica prosegue con i “Poemetti” (1897) e i “Canti di Castelvecchio” (1903). Convertitosi alle correnti nazionaliste, raccoglie i suoi discorsi sia politici, che poetici e scolastici nei “Miei pensieri di varia umanità” (1903).

Ottiene poi la prestigiosa cattedra di Letteratura italiana a Bologna, prendendo il posto lasciato da Giosuè Carducci.

Nel 1907 pubblica “Odi ed inni”, a cui seguono “Canzoni di re Enzo” e i “Poemi italici” (1908-1911).

La poesia di Pascoli è caratterizzata da una metrica formale fatta di endecasillabi, sonetti e terzine coordinati con grande semplicità. La forma è classica esternamente, maturazione del suo gusto per le letture scientifiche: a tali studi si ricollega il tema cosmico di Pascoli, ma anche la precisione del lessico in campo botanico e zoologico. Uno dei meriti di Pascoli è stato quello di rinnovare la poesia, toccando temi fino ad allora trascurati dai grandi poeti: con la sua prosa trasmette il piacere delle cose semplici, usando quella sensibilità infantile che ogni uomo porta dentro di se.

Pascoli era un personaggio malinconico, rassegnato alle sofferenze della vita e alle ingiustizie della società, convinto che quest’ultima fosse troppo forte per essere vinta. Nonostante ciò, seppe conservare un senso profondo di umanità e di fratellanza. Crollato l’ordine razionale del mondo, in cui aveva creduto il positivismo, il poeta, di fronte al dolore e al male che dominano sulla Terra, recupera il valore etico della sofferenza, che riscatta gli umili e gli infelici, capaci di perdonare i propri persecutori.

Nel 1912 la sua salute peggiora e deve lasciare l’insegnamento per curarsi. Trascorre i suoi ultimi giorni a Bologna, dove muore il 6 aprile.

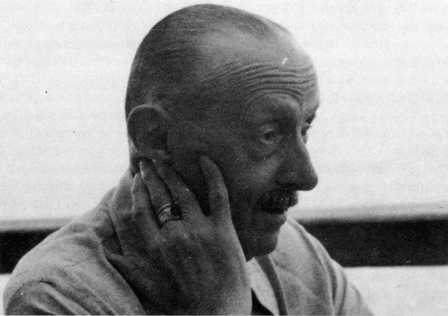

Biografia Antony De WITT

Antony De Witt, Nacque a Livorno il 22 febbraio 1876 da Vittorio Antoni e da Palmira De Witt, proprietari di un’agenzia marittima, e trascorse l’infanzia tra Livorno e le colline pisane. Dal 1910 decise di adottare il cognome della madre, discendente da un’antica famiglia di feudatari borgognoni trasferitisi in Toscana e qui imparentati con gli Antoni di Pisa. Studiò presso il Liceo G. B. Niccolini di Livorno, dove ebbe come insegnante Giovanni Pascoli. Appassionatosi alla pittura, iniziò a frequentare Angiolo e Adolfo Tommasi e strinse amicizia con Fattori e Lega. Giovanissimo, esordì alla Promotrice di Torino del 1891 con il dipinto “Ruscello in primavera”, che ricevette le lodi di Signorini e fu acquistato dal re, che lo donò alla Galleria d’Arte Moderna di Firenze. In seguito partecipò alle Promotrici di Genova, Firenze e Torino e alla Triennale di Brera. In questo periodo realizzò alcune tempere dedicate al Pascoli e alcune illustrazioni per la terza edizione di Myricae (1894). Fu lo stesso poeta ad ampliare l’orizzonte delle sue conoscenze presentandolo ad Adolfo De Bosis, direttore della rivista “Il Convito”, a Lorenzo Viani e a Giacomo Puccini, di cui frequentò la casa di Torre del Lago. All’attività artistica affiancò gli studi scientifici, che portò a termine nel 1897, conseguendo la laurea in scienze fisiche e naturali presso l’Università di Pisa sotto la guida di Sebastiano Richiardi. Nello stesso anno partecipò alla Biennale di Venezia con due disegni, oggi dispersi, dal titolo “Raccolta di impressioni” e pubblicò una serie di articoli dedicati all’esposizione sulla rivista “La Tribuna”, scritti in collaborazione con Domizio Torrigiani. Verso il 1901 si trasferì a Cagliari, dove per necessità intraprese l’insegnamento scolastico delle scienze. Nel 1903 espose nuovamente a Venezia; in questa occasione il suo dipinto “Pomeriggio di primavera in Sardegna” fu acquistato dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Nel 1907 sposò Carlotta Palombella San Juste, con la quale rientrò a Livorno nel 1910, per stabilirsi successivamente a Lucca, nel 1913. In questo periodo realizzò un numero limitato di dipinti e disegni, più numerose furono invece le incisioni, acqueforti e xilografie. Nel 1912 iniziò a collaborare con l’Eroica, diretta da Ettore Cozzani, ed entrò a far parte della Corporazione degli Xilografi Italiani, con cui espose, nel 1912, alla Mostra Internazionale di Xilografia di Levanto, alla Biennale veneziana del 1914 e alla Secessione romana 1915. Nel 1919 fu pubblicato un intero fascicolo della rivista a lui dedicato. Nel 1920 si recò in Argentina, dove iniziò a scrivere il romanzo “Estancia” (pubblicato a Milano nel 1925). Nel 1924 compì un lungo viaggio in Eritrea, poi in Germania, in Olanda e in Norvegia. Nel 1928, infine, si stabilì a Firenze, dove ricoprì la carica di direttore del Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi. Nel 1932 sposò la norvegese Sigrid Ferrè; nello stesso periodo compì un secondo viaggio in Argentina e nel 1938 si recò a Oslo (qui alcuni suoi dipinti furono acquistati dalla Galleria Nazionale) e Brekkesto, stringendo rapporti con l’ambiente artistico locale. A partire degli anni Venti rallentò l’attività espositiva, eccezion fatta per la partecipazione alle Biennali veneziane del 1928 e del 1930. Dopo la guerra riprese ad esporre in occasione della VI, VII e IX edizione del Premio Nazionale del Fiorino di Firenze (1955, 1956, 1958), della VII Quadriennale romana (1955-56), e di due personali alla Strozzina di Firenze (1954 e 1957). Nel 1962 fu chiamato ad esporre al Centro Culturale Olivetti di Ivrea. A partire dal 1965 eseguì le illustrazioni per l’edizione nazionale della Divina Commedia, in occasione delle Celebrazioni del centenario dantesco, e nel 1966 quella per la Gerusalemme Liberata. Numerose le collaborazioni con riviste e testate giornalistiche, tra cui La Nazione, Emporium, Pegaso, Dedalo, ecc. e le pubblicazioni a carattere storico artistico. Nel 1948 e nel 1949 affiancò C. L. Ragghianti nell’organizzazione delle mostre Nuova Arazzeria Artistica Fiorentina e l’Opera grafica di Munch. Nel 1955 pubblicò il secondo romanzo, “L’ora delle serve”. Morì a Firenze il 13 giugno 1967.

Personalità colta ed eclettica, alternò l’attività artistica con quella letteraria, con la critica d’arte e con interessi scientifici. Rivestono particolare importanza, per la ricostruzione della sua figura, l’antologica tenutasi a Firenze nel 1975, in Palazzo Strozzi, lo studio sulla sua opera grafica curato da G. L. Mellini (1976) e il catalogo della mostra a cura di Francesca Cagianelli, Antonio Antony De Witt: 1876-1967 (cat. della mostra, Firenze, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti) Firenze, Artificio, 1998.

Fonte- Archivio degli Artisti Lucchesi della Fondazione Ragghianti.