A Genova cento fotografie per i cento anni di Ossi di Seppia di Eugenio Montale-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

A Genova cento fotografie per i cento anni di Ossi di Seppia di Eugenio Montale-

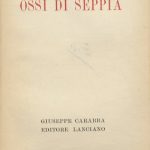

Nel centenario della prima edizione di Ossi di Seppia, raccolta di Eugenio Montale che ha segnato una svolta nella poesia italiana del Novecento, Palazzo Ducale di Genova ospita la mostra Meriggiare pallido e assorto. Eugenio Montale: 100 immagini per i 100 anni di Ossi di Seppia, visitabile dal 13 maggio al 29 giugno 2025 negli spazi del Sottoporticato. L’esposizione, curata da Ilaria Bonacossa e Paolo Verri con Michela Murialdo, propone un percorso visivo composto da cento fotografie, di cui novantanove inedite realizzate da Iole Carollo, Anna Positano e Delfino Sisto Legnani, tre giovani autori italiani a cui è stato affidato il compito di tradurre in immagini lo spirito dell’opera montaleana.

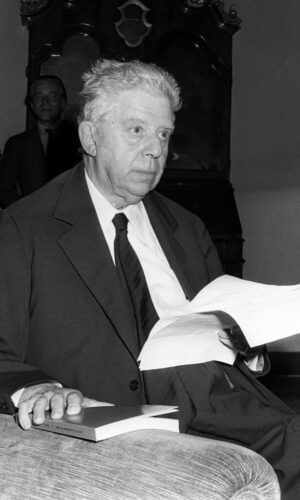

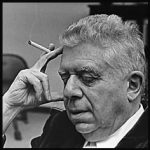

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura ed Electa, con il sostegno di Strategia Fotografia 2024, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Alla base del progetto, un’idea chiara: rileggere una delle opere fondative della lirica moderna attraverso un linguaggio visivo contemporaneo. Le immagini, scattate dopo un attento studio dei testi di Montale, offrono una rielaborazione soggettiva dei paesaggi evocati nei versi di Ossi di Seppia, mettendo in relazione lo sguardo poetico del primo Novecento con una sensibilità visiva attuale. Le fotografie in mostra interpretano la struttura simbolica e percettiva dei luoghi dell’immaginario montaliano. Carollo, Positano e Legnani hanno scelto di muoversi tra l’osservazione ravvicinata e lo sguardo ampio sul paesaggio, componendo un racconto visivo che esplora la relazione instabile tra uomo e ambiente naturale. Gli elementi fotografati, piante, rocce, scorci marini, dettagli urbani e terrestri, diventano frammenti attraverso cui leggere la trasformazione della materia e del tempo, elementi centrali anche nella poetica dell’autore ligure. Lo scatto conclusivo dell’esposizione è una fotografia emblematica: il ritratto di Eugenio Montale accanto all’upupa, realizzato da Ugo Mulas. Un’immagine che restituisce il volto pubblico e privato del poeta, e che completa idealmente il percorso visivo della mostra.

L’intento curatoriale vuole evocare, attraverso lo strumento fotografico, una sensibilità affine a quella che pervade i versi di Montale. L’approccio si fonda su una corrispondenza più profonda tra l’immagine e il testo, tra luce e parola, tra la fisicità del paesaggio e le tensioni esistenziali della poesia. Ogni scatto, pur autonomo, contribuisce a definire una mappa sensibile dell’opera, dove l’ambiente naturale assume il ruolo di specchio emotivo, di traccia sedimentata del tempo e della memoria. La fotografia diventa così non solo documento, ma strumento di analisi e, al tempo stesso, di interpretazione poetica. A completare il progetto espositivo, un ciclo di conferenze pensato per offrire ulteriori chiavi di lettura del testo montaliano e del suo lascito culturale. Il primo incontro è previsto per martedì 6 maggio e vedrà protagonista Walter Siti, scrittore e critico letterario tra i più autorevoli della scena italiana. Seguirà, martedì 13 maggio, un dialogo tra Antonio Franchini, editor e narratore, e il poeta Antonio Riccardi. A chiudere il calendario sarà Enrico Testa, poeta e saggista, in un appuntamento che intende riflettere sulle forme del dire poetico contemporaneo alla luce dell’eredità montaleana.

La mostra si articola dunque come un percorso a più livelli: da un lato, l’indagine visiva condotta dai fotografi, dall’altro, il confronto con studiosi e autori che, attraverso le conferenze, cercano di restituire fino al 1975, anno in cui gli venne assegnato il Premio Nobel per la letteratura. Il valore documentario di questi oggetti dialoga con le immagini contemporanee, stabilendo un ponte tra le forme della memoria e le possibilità dell’interpretazione artistica. La scelta di affidare il racconto visivo a tre giovani fotografi, con approcci differenti ma complementari, conferisce all’esposizione un carattere aperto, plurale. L’allestimento suggerisce una lettura non lineare dell’opera, ma piuttosto una fruizione per analogie, evocazioni, affioramenti. La natura, come nei versi montaliani è presenza attiva, entità ambigua che riflette e distorce l’esperienza umana.

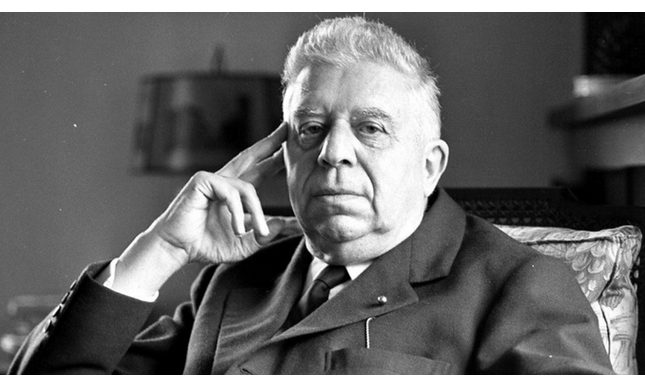

Poeta italiano (Genova 1896 – Milano 1981). Tra i massimi poeti italiani del Novecento, già dalla prima raccolta (Ossi di seppia, 1925; ed. defin. 1931) fissò i termini di una poetica del negativo in cui il “male di vivere” si esprime attraverso la corrosione dell’Io lirico tradizionale e del suo linguaggio. Questa poetica viene approfondita nelle Occasioni (1939), dove alla riflessione sul male di vivere subentra una ‘poetica dell’oggetto’: il poeta concentra la sua attenzione su oggetti e immagini nitide e ben definite che spesso provengono dal ricordo, tanto da presentarsi come rivelazioni momentanee destinate a svanire. M. ricercò una densità e un’evidenza simbolica del linguaggio, portando a perfezione lo stile alto novecentesco, dove i termini rari o preziosi si adeguano a esprimere l’irripetibile singolarità dell’esperienza.

Vita e opere

Dopo aver seguito studi tecnici, si dedicò per alcuni anni allo studio del canto. Chiamato alle armi (1917-19), prese parte alla prima guerra mondiale come sottotenente di fanteria. Legato ai circoli intellettuali genovesi, dal 1920 ebbe rapporti anche con l’ambiente torinese, collaborando al Baretti di P. Gobetti. Trasferitosi a Firenze (1927), dove frequentò il caffè delle Giubbe Rosse e fu vicino agli intellettuali di Solaria, dal 1929 fu direttore del Gabinetto scientifico-letterario Vieusseux, incarico da cui fu rimosso nel 1938 perché non iscritto al Partito fascista (nel 1925 aveva aderito al Manifesto degli intellettuali antifascisti di B. Croce). Svolse allora un’intensa attività di traduttore, soprattutto dall’inglese (da ricordare il suo contributo all’antologia Americana di E. Vittorini, 1942). Iscritto per breve tempo al Partito d’azione, collaborò con Bonsanti alla fondazione del quindicinale Il Mondo di Firenze (1945-46). Nel 1948 si trasferì a Milano come redattore del Corriere della sera, occupandosi specialmente di critica letteraria (e di quella musicale sul Corriere d’informazione). Importanti riconoscimenti gli giunsero con la nomina a senatore a vita (1967) e il premio Nobel per la letteratura (1975).

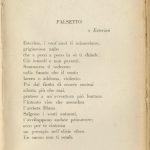

Con la sua prima raccolta di poesie (la già citata Ossi di seppia, pubblicata a Torino da Gobetti,) M. fissò i termini, che sarebbero divenuti popolari, di una filosofia scettica e pessimista in cui il “male di vivere” discende infallibilmente dalla inaccessibilità di ogni trascendenza. Nelle due raccolte successive che probabilmente costituiscono il risultato più alto della poesia di M. (Le occasioni, il cui primo nucleo è costituito da La casa dei doganieri e altri versi, 1932; La bufera e altro, 1956, che include anche i versi di Finisterre, 1943), a un approfondirsi della crisi personale, cui non furono estranei i drammatici avvenimenti dell’epoca, corrispondeva la ricerca di una densità simbolica e di un’evidenza nuove del linguaggio, con la rinuncia a quanto di impressionistico e ingenuamente comunicativo sopravviveva negli Ossi (nei loro modi di ascendenza pascoliana-crepuscolare, e vociana-ligure secondo la linea Sbarbaro-Roccatagliata Ceccardi) e con il coraggioso riconoscimento della inevitabile parzialità della rappresentazione e della inaccessibile privatezza dei referenti.

Prendeva forma così quella peculiare interpretazione montaliana della lezione simbolista (per la quale si è parlato di “correlativo oggettivo” e il suo nome è stato accostato a quello di Th. S. Eliot), che è altresì all’origine dello stile illustre novecentesco proprio da M. portato a perfezione: una sorta di classicismo virtuale, in cui il poeta riesce a fornire un equivalente (e non un’imitazione) delle forme chiuse e della precisa definizione dell’enunciato, proprie della tradizione, e a far convivere l’aulico e il prosaico in un processo di scambio delle rispettive funzioni, dove i termini rari o preziosi naturalmente si adeguano a esprimere l’irripetibile singolarità dell’esperienza così come le parole del linguaggio quotidiano e “parlato” si caricano di un più inquieto rapporto con le semplici cose da esse designate. L’ultimo tempo della poesia montaliana, inaspettatamente fecondo e cordiale, prende l’avvio da Satura (1971), in cui confluiscono anche, con altre successive, le liriche del volumetto Xenia (1966), scritte per la morte della moglie Drusilla Tanzi, e prosegue, come un’ininterrotta rivelazione, attraverso Diario del ’71 e del ’72 (1973), Quaderno di quattro anni (1977) e Altri versi (1981), una raccolta quest’ultima già anticipata nell’ed. critica complessiva, L’opera in versi (a cura di M. Bettarini e G. Contini, 1980), che comprende anche il Quaderno di traduzioni (1948; ed. accr. 1975), con versioni poetiche da Shakespeare, Hopkins, Joyce, Eliot, ecc., e offre una sezione di Poesie disperse edite e inedite.

Ma proprio la finale correzione di tiro compiuta da M., con l’esplicitezza dei riferimenti alla società contemporanea, la passione militante delle prese di posizione e l’ammirevole stile colloquiale degli ultimi libri, autorizza una lettura unitaria di tutto il suo percorso, evidenziandone, sia pure in una sorta di esagerazione didattica, l’aspirazione di fondo a far uscire la poesia fuori di sé, nella direzione di una ritrovata pertinenza e concretezza. Alla sua lunga attività pubblicistica e giornalistica si devono gli altri libri di M.: dai “bozzetti, elzevirini, culs-de-lampe” riuniti sotto il titolo Farfalla di Dinard (1956; edd. accr. 1960 e 1969) alle prose di viaggio di Fuori di casa (1969), dalle prose saggistiche di Auto da fé (1966) e di Nel nostro tempo (1972) a quelle riunite in Sulla poesia (1976). Accanto al critico letterario, cui si deve fra l’altro il “lancio” italiano di Svevo (sulla rivista L’esame, 1925), va ricordato il critico musicale di Prime alla Scala (1981). Postumi sono apparsi un volume Sulla prosa (1982), le note del Quaderno genovese (1983), risalenti al 1917, il Diario postumo, prima parte: 30 poesie (1991), a cura di A. Cima. Dell’epistolario si hanno edd. parziali, tra cui quella del carteggio con Svevo (1976); dei Mottetti, che costituiscono la 2ª parte delle Occasioni, D. Isella ha curato un’ed. separata con commento (1980); una Concordanza di tutte le poesie di E. M. è stata pubblicata da G. Savoca (2 voll., 1987). Fonte © Istituto della Enciclopedia Italiana

Informazioni sulla mostra

| Titolo mostra | Meriggiare pallido e assorto. Eugenio Montale: 100 immagini per i 100 anni di Ossi di Seppia |

| Città | Genova |

| Sede | Palazzo Ducale di Genova |

| Date | Dal 13/05/2025 al 29/06/2025 |

| Artisti | Delfino Sisto Legnani, Anna Positano, Iole Carollo |

| Curatori | Ilaria Bonacossa, Michela Murialdo, Paolo Verri |

| Temi | Arte contemporanea, Fotografia, Mostra fotografica |