Poesie di Biancamaria Frabotta, Poetessa italiana-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Poesie di Biancamaria Frabotta, Poetessa italiana-

Poesie di Biancamaria Frabotta, Poetessa italiana-Pubblichiamo una scelta di poesie da Tutte le poesie 1971-2017 di Biancamaria Frabotta (“Lo Specchio”, Mondadori, 2018), con postfazione di Roberto Deidier e nota biobibliografica di Carmelo Princiotta. La poesie ripercorrono l’itinerario dell’opera di Biancamaria Frabotta. Poesie scelte da Maria Borio | Apr 3, 2018-Dalla Rivista Nuovi Argomenti

da Il rumore bianco (1982)

Sono questi i casi che le virgolette contano

“l’eterna indecisione dei gemelli”

il simile e il dissimile, Diotima la crespa

una maretta vispa, la luce e il moto le sono propri

l’altro è il quasi lago, il numero due, il coperchio del mondo.

Su altra pioggia cade la pioggia di ieri

ciò che sta sopra a ciò che sta sotto

chi scacciato torna dorme con noi

semina insieme panico e sonno.

*

ELOISA

E pensare che quello che ti chiedo è ben poco,

e per te facilissimo!

(Eloisa a Abelardo, Lettera 2)

I

Qui dimora l’intero e tu disperso

ci ragioni. Che io canti, più buia

sordidamente, ombra più pesante

del marmo che mi riposa non conta.

Una sola rondine non mi ti rende

la stagione perduta.

E io troppo tempo ho abitato in te

come la ragnatela in un tronco morto

al limite di una terra promessa

non cogliendomi (fu soltanto evocazione

addestramento allo stupro

il fantastico frutto dell’occidente)

mi hai nominata più bianca della luce

nido di un’idea intricata, torpida fantasia,

pupilla cieca del tuo occhio.

Si sfilava il sibilo dalla teoria lunga

delle stanze: davanti alla porta chiusa

sarò la sorella di quei meli che fuori

si spogliano lisciando a sangue i sensi

e solo la sera ne spegne il tocco.

Un triangolo è divino quando ogni punta è Dio

e ogni lato un’esca. Non c’è veglia più amara

per me che sono lontano dalla festa.

Le parole non ti costavano molto, ricordi?

scivolano via per filo e per segno

come canoe fluiscono sul filo della corrente.

Non c’era rapida che ne scuotesse il corso

scorresse anche fino al mare il discorso

del tuo sogno soltanto noi ne scontavamo il costo.

Ma subito potessi smemorarmi

annottassero ovunque le pupille degli uomini desti

in un mondo di dormienti

un bestiario delicatamente miniato dallo stilo di chi può

almeno fin quando arriverò

placida onda di lago a lambirti

i piedi di umide e molli zolle di prato

almeno fin là dove arriva l’essere

e il chierico si fa pierrot

la canaglia un’ariosa città

ogni passante un amico, un evento

allora

l’acqua coprirà il prato e ogni traccia di nome.

[…]

da La viandanza (1995)

La viandanza

E un’inezia in veste di gala terge

la risacca, un’inerzia, prodiga, mamma

vermiglia di vortici sei falsa calma

come l’onda lunga della riconoscenza.

Riconoscersi o congedo questa improvvida sosta

di sole che affoga? Latita

il senso lontano dalla terra ferma

e tu dormi sul filo di lana

come lo stranito starsene dei non umani

oltre le curve dove ci pedina il tempo

e sull’orlo del campo anonimi frulli di freddo

e panico che abbagli i divieti, i binari.

Così recalcitra la fame degli erbivori.

È lo spavento dei passeri poveri quello

lo sgomento delle nubi al macero. Fra poco

ci staranno addosso in tanti i polipi

della città fantasma

con tentacoli e raggiri e tu, ora lesta

a provocarli, col guizzo circasso

dell’occhio, a patirli, sordida

giovale, giovane Civitavecchia

sgarbata bilancia fra apocalisse e paese

smaniosa pazienza è la felicità che

incendia in lei troppe parole o nessuna.

Preda di insana genia, Eugenia

nata De Falchi, o insensatezza

di un nome rapace o insensatezza

di un nome ben nato

e se il volo non fosse un voto paterno

ma una nomade svendita di senno

e un’azzurra (che vegeto caos in questa

stazione) provvida grazia di rimozione?

O fu soltanto pigrizia la coincidenza mancata?

Il paranoico estro di disastri all’attesa

comparti e defence

custodi e silence

it’s forbidden, non leggi?

de stationner sur la passerelle

e à l’occurance

togliere il piombo

ruotare il vetro

premere il pulsante, ma bada

sarà severamente punito

l’abuso dei tuoi sontuosi capricci

futuri nutriti sui lidi di Caravani

di parche cartate di cozze

primizia del nuoto di secca

di granchi traversi la svogliata trafila

spiando tra le valve ora salse

di salmonella ricordi la misericordia dell’orto?

l’intemperanza della madreroccia

e nel grembo femmina il riccio

morte certa del mare (è la legge!)

brulicante di uova arancia, e limoni?

la misticanza invisa all’orgia pagana

di vergini lische, scorfani

e sparnocchie ancora in vita risenti

come torpida marciava alle narici l’alga

e la brama dell’altro, con inversa

ala d’ascesa, murata baldoria d’un istante

un istante

fu l’ardore di chi ti corresse

– Non si dice salisco, ma salgo

e tu che non soffri cavezza, coraggio fuggendo

oltre il Villaggio del Fanciullo

la Repubblica dei Ragazzi

e Marangone

fogna a cielo aperto

levata al cenno delle cento

macerie d’acqua in cui nacque

l’ultima cella foriera d’anfore e rancori

dove fanno il nido le murene

e luccicano le Orecchie di Venere

e intendono chi non dicendo

abbastanza ha già detto troppo

e con esorbitante assedio di giubilo smura

le labbra avare di racconti

e se nell’afa sfuma

la ciminiera più alta d’Europa

neppure tu le cerchi più le lapidi lambite

dal liquame della Fiumaretta

necropoli di vivi incrementi

al fabbisogno di Roma

e non avrebbe meritato l’indulto

la pena commutata nella guazza serena

di una tomba non inquinata

chi placò gli insulti della mia tosse convulsa

e divampa in cenere l’ombra

di una carrozzella in corsa

verso la rada di Sant’Agostino

dove montava la luna della buona pesca

ai polipi e spirava lo jodio sull’indomito

falò amico ai naviganti

che un vezzoso odio eclissò e ora lo smog

amico ai benestanti? E ora

nostra cocente storia convulsa

nostra avulsa radice le tombe

fra gli escrementi navigano

con la stessa indocile fretta

che sulla fusta leggera

ti induce al fasto saraceno

di crescerti la vita di un anno.

E che spasimo per un diffidente volatile

una sorte pellegrina nel padule! e che vandala

quando tu i sandali di pena scalzando

e di corda intrecciata nella mano sudata

stringevi la merendina di Santa Costanza

scorbutica novizia della Piazza Calamatta

fluivano scalze le pozzolane sulla Scaletta

con le prime notizie della paranza e senza

che sorpresa smarrirsi nei meandri

della Piazza Leandra dove

i morti restituiti

all’ebete gioco del tempo ma non tu

rapita al Pirgo di corsa e che affanno

sul tuo sandalino che fila

verso il Borgo Odescalchi

dove rabida nobiltà di veli, paglie e corde

si spegne nel vuoto delle cabine

Santa Fermìna al martirio

palma alla dritta, galera a sinistra

ti insidia ora un tenente

un serpente in piedi, la corona in testa

e nel petto smilzo timida alla sbarra

quella notte fosti tu la più bella

tra le svelte acque della Ficoncella

e le tronfie in lungo a libare

succo di viti tedesche, o vita

vita tua sottile

che il gerarca corrotto cinse di raro

vanto di provinciale grazia e ritroso

non per coscienza ma per innocenza di classe

millenovecentodiciassette

riarse un rigoglio cremisi sul fianco

il fiocco, le maniche a sbuffo

e perfetto ruotava sopra il ginocchio

il taffetà tagliato a teletti

a scorno delle ricche Guglielmi

Giovannelli

d’Ardìa Caracciolo

o Rodano Cinciari

oh come vagano semplici in mente

i nomi dei tuoi primi tormenti

oh come risalta nella prossima notte

la torcia del tuo eretico orgoglio!

Poi l’Ottimo Consiglio

del millenovecentoquaranta

non portò i suoi figli in salvo

sui monti della Tolfa, ma

canicola, canizie, canile

e stillicidio di polveri

croste, ghetti e l’inverno

che inferno affacciarsi

sulla mole del Lazzaretto Vecchio!

Là i vincitori (giurarono i vinti)

giocando a palla, venivano a galla

i teschi dei frati tra le bombe

miste alla pioggia e di salso prodigio

tutte le notti smontava la luna

della Buona Morte ai polipi e agli omeri mozzi.

Oh cimitero disperso fra le vasche

di sterile letame, annegato

nell’olio, nell’oblìo che

una petroliera dispensa dal largo

troppo fondo al porto lo scafo

troppo tagliente la chiglia

e che lago melmoso questo scavo

senza bisogni, questa vetrosa fronte

del treno che ci trascina

oltre le argille della Ripa Alba

e tutto è da imparare ormai

a danno, mamma, e se ne vanno

nella cavità dell’aria che grave

ora rimuove

i fumi di un’infanzia ormai appena visibile

come nei polmoni l’ombra di una trascurata influenza.

*

Gemina iuvant

Soltanto a sfiorarla – dicono

i miei due rivali emisferi

digrada a più lievi some

la femmina del mio cervello diviso

la sinistra ancella della nostra passione

che cola viscosi umori di nera bile

impuri fluidi di non storia

ma sa la visione e lo spirito del tempo

e se muore è d’etilismo

e sempre fuori tempo.

La sua parte è fissa.

È la parte per il tutto.

A destra invece legge

scrive e fa di conto colui che

prende di punta ogni ideuzza e la rintuzza

nella brocca rotta che risuona a vuoto

per maniera che non ne torni l’eco

tranne i costi i ricavi e

l’insana ragione mancina

ridurre alle sue minute ragioni.

Ogni punto è la testa pensante di una linea.

Ogni linea termina in un punto.

Così fingendosi amanti

i miei due rivali emisferi

entrambi mi tormentano

e non c’è ricciolo, né maliziosa frangia

a tenerne unito il gruzzolo

a ricomporre l’antica noce

della loro inimicizia.

*

Discosto dal ramo quel tanto che basta

l’ala raccolta a non dar mostra di te

mi insegni la rotta breve del Colombo

erbivoro che ama il paniere poco profondo

di vimini, la canna, il salice, il cardo.

Non il rostro delle navi che violano il porto

ma il lento sciabordio dei remi calmi come nevi.

Anche la lampada ardente dell’Inferno in cui credi

a causa tua si mitiga, il mostro si addomestica

rientra nell’uovo, rinasce pulcino

e si smorza perfino la cruda scorza

di chi a tutti i costi ti volle eterno e di te

più eguale a un altro non c’era e molteplice.

Ora di sé si scontenta e guaisce la pavida Nomade.

Piuttosto che signora vorrebbe esserti sorella.

*

per Antonio Porta

Fu nel covo del giorno

che il fuoco ti snidò

dalla tana stipata di versi

verbi, più che altro, a vedersi

a toccarsi, questi nostri anni

gettati a ingrassare le murene.

Ma i ricorsi non ripagano i ritardi.

Né i ritorni arsi dall’inerzia

che si fa febbre fredda ai polsi.

È pur sempre la ragione del morire

vivere. Sommessamente o rogo

la menzogna abbaglia la consegna.

***

da Controcanto al chiuso (1991)

[…]

Coro

Abbiate il cuore freddo madri mie.

Respingete i cattivi discorsi verso il mare.

Che un freddo penetrante entri nel villaggio.

E quando lo straniero verrà badate che sia

il portatore della buona pioggia

ricordo dell’uomo che scalpita alle porte

insetto del futuro che feconda le carte.

[…]

Seconda voce

Chi è chiuso merita violenza

e io non riesco a dimenticare la tua lingua

così inutile, assente, dolce come il miele

valere fino in fondo il mio tormento

spegnere fra le labbra e il palato, l’ugola

e le molli pareti della casa, l’unica

lieviti, viti, storia e cibi cotti

forzarti, farti violenza, aprirti

forzarmi, farmi violenza, aprirmi

segna nel caldo fiume dell’Avvento

il calendario l’Angelo

prima della donna. Inarginabile.

[…]

***

da Terra contigua (1999)

A Dario Bellezza

Arrogante garrivi alle stelle la tua dolce nenia

il fiore ancora in nuce nello scapo

e la felicità, l’ottusità d’una caccia svogliata

mai così rasente alle promesse dell’età sfacciata

ti annoiava e ti seguiva come una cagna fedele

nel subbuglio dei tuoi astratti furori.

E ti eludeva anche da quel suo astuto

gioco a tutti commestibile, ma non a te

che la morte segreta stornavi ad ogni giro

e t’era consorte l’incanto, l’incubo dei bari.

Tu non volevi altro se non l’impossibile

la tratta di favore, il pagamento del riscatto

minacciando altrimenti colpi di testa

colpi di teatro memorabili che l’indomani

bruciavi al nuovo giorno sotto dettatura.

Non tolleravi la dittatura del giorno.

E libertà t’erano gli scuri chiodati

il fresco osceno invito della notte.

*

A Toti Scialoja per i suoi ottanta anni

Non fidatevi della carta vincente

che non si nasconde nel folto del mazzo

né l’occulta la manica di un baro

né è moneta rovente che scivola

ignorata in un fiume senz’anima.

O che lenta s’incaglia sul fondo.

Stanotte non c’è anima viva sul fiume.

Né giunche, né barcaioli.

Ma gromme di dolore indocili alla gomma

lune d’oro, buchi neri

e l’ostinata balbuzie

delle cose che abbagliano un poeta.

*

TRADUZIONI

Ibn Hamdîs

Fin quando durerà il mio esilio

amici per malasorte non diversi

dai nemici che mi assetarono

dell’acqua che arrossa le labbra

e a goderne cancella ogni altra acqua

e le mie speranze delusero?

Ci sono droghe che più del male ammalano

e io sono troppo debole

e palesi le mie false ragioni.

Non è virtù della vergine placare un cuore ribelle?

Ecco, eccoti il mio occhio, tu che l’hai visto

dall’alba alla notte velato di lacrime

nella malia del tuo sguardo perduto

né fra le ombre ha più ombra il mio corpo

né pioggia che ne smorzi l’arsura.

Eppure ogni sterilità ha i suoi benefici umori…

Non vedi? Ardo di fedeltà

come il calor bianco del carbone.

E tu traditrice, vuoi spegnere la mia luce

e ti escludi dal saggio raggio del proverbio:

teme l’assenza, essenza del deserto

solo chi vi si è già smarrito.

Come sperare piacere dalla tua ripulsa?

Dalle tue vane lusinghe e promesse senza frutto?

Può forse nascere pace dalla guerra?

E un miraggio estinguere la sete nel deserto?

Volubile fanciulla che denigri

l’onda inquieta della mia pazienza

tu sola, ago della mia bilancia

fattucchiera crudele che estirpi il male

tormentando l’ammalato, cessa le tue cure

poiché il farmaco cui anelo

è la saliva delle labbra scure

e chi dal male troppo è consumato

a colei che gli rende la visita pietosa

risponde con il cenno di preghiera

dell’uomo che il mare se lo sta inghiottendo

e chi supplicando una bellezza meno avara

col male il male cerca di annientare.

Tra le stelle nessuna brilla più del sole mattutino

e tra le sue compagne nessuna è più nobile di Asma’.

***

da La pianta del pane (2003)

L’ultimo verso

Dentro gli occhi chiusi

quando vi cadde il sole

si accese un puntolino nero.

E non per vizio voleva

tenerselo l’informe

e dentro trattenerlo

nel cieco addome

divenuto sua patria.

Per non lasciarlo morire davvero

e insepolto, quell’ultimo verso

lo adottò, quell’inutile eroe.

Aurea muffa dell’estinto mattino

aerea tigna, polverosa carcassa

nocciolina che sgusci tra le dita

e, se si è presi, fedele capsula.

*

Atta

Il n’y a pas de paradis…

Ha una parola sola il bardo del ’43.

Sbiaditi kamikaze in bianco e nero

strisciavano il cielo

d’un fioco bagliore

e subito si spegnevano

come zolfanelli difettosi.

Quasi fosse uno stuolo

entra senza ferite nella tomba

il provetto architetto di Allah.

Un milione di volte e nel medesimo giorno

una gomma di fuoco ha cancellato Babele.

Ma io ho ancora troppe parole.

E questo è ancora il mio tempo.

*

da Da mani mortali (2012)

Gli eterni lavori

Dalla valletta degli ulivi una neve marina

veste di bianco le bacche della piracanta.

Potessi poggiando la testa sul cuscino

udire il mormorìo dell’anima che dorme

quando sibila la sofferenza delle piante.

Potessi, ospite impensierita, dal pietrisco salvare la salvia

che perde al vento, talvolta, una fogliolina accartocciata

accorrere dove il ramerino implora una sponda

l’ibiscus un tepore che non è qui e un’arancia

s’affaccia fra il plumbago e le spine di Cristo.

Solo al tatto la riconosco quella pace truccata

che al mattino scuote la coperta dei sogni.

*

Le fasi della luna

Trapela, nella camera oscura

come l’intelligenza nel cuore.

Illecita, ingannevolmente stanziale.

Chinata sulla sua metà in ombra

sul fianco di una panca

la faccia girata a non guardarsi

in un confuso abbracciarsi di gambe

come fosse questa l’ultima notte

per dormire insieme

non il mio sonno senza sollievo

ma il nostro che non ha rimorso.

*

I nuovi climi

Nell’estate del duemila e tre

tutto si prosciugò silenziosamente.

Un meraviglioso azzurro puntato

su di noi come un’arma radiosa

premeva i piedi sul suolo, spruzzava

di calce le pareti, entrava, senza

nemmeno una goccia di pioggia

anche di notte

dentro i nostri occhi spalancati.

Dal tronco del melo colava pece nera

e a febbraio bisognò abbatterlo intero.

Il fico si salvò scrollandosi di dosso

la veste lieve delle foglie assetate

e a luglio cogliemmo fichi secchi

da terra, come fosse Natale.

La siccità portò via anche due peschi

che si erano avviticchiati l’uno all’altro

all’insaputa di tutti, in un solo albero da fuoco.

*

Per Emily Dickinson

E se covi nel tuo bozzolo un

Mercato di parole-ciottoli

I pay in satin cash – paghi

Lingua e Vita, ma solo in contante

Yes – ti diremo – noi mendicanti.

***

da La materia prima (2012-2017)

Una volta ci fu il tempo passato.

Ovunque vagante negli eterni

ultramondi il pensiero, lo stolto

come il giusto, irrigidito

nel tormentoso intrico del viso.

Ogni cosa vissuta era tenebra.

Ogni gesto compiuto vapore.

*

Una volta ci fu il tempo futuro.

Invocato a durare latente nel seno

di attesi compimenti e di altri mortali

complimenti, più o meno incompleto

di verità relative, di errori stanziali.

Non importava che ogni cosa amata

fosse così arbitrariamente sperata.

Articolo di Maria Borio-Caporedattrice Poesia della Rivista Nuovi Argomenti

Maria Borio è nata nel 1985 a Perugia. È dottore di ricerca in letteratura italiana contemporanea. Ha pubblicato le raccolte Vite unite (“XII Quaderno italiano di poesia contemporanea”, Marcos y Marcos, 2015), L’altro limite (Pordenonelegge-Lietocolle, Pordenone-Faloppio, 2017) e Trasparenza (Interlinea, 2019). Ha scritto le monografie Satura. Da Montale alla lirica contemporanea (Serra, 2013) e Poetiche e individui. La poesia italiana dal 1970 al 2000 (Marsilio, 2018).

Per Biancamaria Frabotta di Marco Corsi

La poesia non è fatta per essere ricordata, ma per vivere di bocca in bocca, nelle letture silenziose, sulla pubblica piazza, con toni pacati oppure oscenamente, in allegria, nella tensione, nella più evidente indifferenza. Ecco, gli occhi di Biancamaria non potranno mai risultare indifferenti, neanche ai più indifferenti alla letteratura, perché in quegli occhi ha sempre vissuto l’intelligenza della poesia, con studio, rigore e passione. Ma soprattutto con una straordinaria e pungente umanità attraverso la quale, lei, Bianca, ha saputo farsi interprete partecipe del nostro tempo. Dal movimento femminista degli anni Settanta ai classici, trovando una strada naturale nell’esperienza dei giorni, la sua poesia si è fatta sempre più prossima alla vita, filosofica e a suo modo religiosa, eleggendo a proprio vessillo, negli ultimi anni, il “buen retiro” di Cupi. Quella casa a due passi dall’Uccellina divenuta un luogo di incontri e di amicizia, una spiaggia di poeti senza lido. Gli eterni lavori, I nuovi climi, e poi Da mani mortali sono libri di una maturità estrema e bucolica, profondamente coerente rispetto alla tensione degli esordi. I primi flutti di Affeminata e de Il rumore bianco erano già felicemente approdati nel porto de La vindanza, primo libro uscito nello Specchio Mondadori nel 1995, uniti da quella solida struttura gemellare che congiunge il poemetto Eloisa, che chiude la raccolta dell’82, a quello autobiografico, in senso pieno e compiuto, eponimo al libro uscito più di un decennio dopo. Un libro di assalti e rinunce, ruvidamente attaccato al polipaio della vita, alla sua profondità insondabile, araldica, turbolenta, come un anticiclone. Fu così che si rivelò in maniera forte la sua voce, che già risuonava da decenni sui banchi della Sapienza, a Roma, indicando ai suoi studenti più di una via d’accesso alla poesia, promuovendone lo studio, affidando tesi di laurea su qualcosa di vivo, niente a che fare con la filologia.

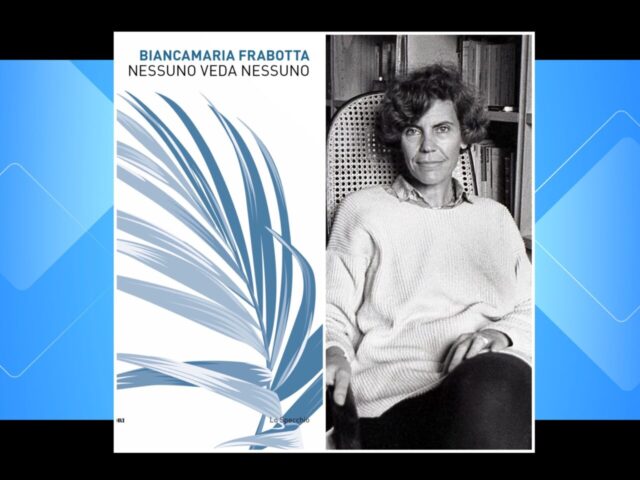

Le ragioni del fare poesia sono infaticabili, un «cantiere sempre aperto», manutenzione costante alla vita, quella «sedentaria», quella nomade, quella «ammaestrata» e accudita con prudenza, anche attraverso le parole. Non stupisce dunque il profondo legame della poesia di Bianca con le tante “terre contigue” che ha attraversato, trovando nella distanza un centro inesauribile. Così è stato anche ne La materia prima, raccolta inedita pubblicata nel complessivo Tutte le poesie del 2018, e così sarà ancora nel libro che tra poco vedrà la luce per consegnarci ancora, intera, la sua voce: Nessuno veda nessuno.

Sarà ancora occasione per trovarci annullati nel suo nome, tutti parte del coro umanissimo dell’esistenza.

*

da Il rumore bianco (1982)

per adelaide

Come deve farsi esile, minuta la vita

nel filo scabro di un rigo di poesia

non come una giovinetta tuffarsi

ma assottigliarsi fino a sparirsi

a tradirsi, non il collo maudit

di Ade che ride sotto il cappello

ma un’ode minore, minima, un soffio

eppure una gabbia per le tue movenze

di felino domestico, pulcino danzante, elegante

non chiedermi più, accontentati

la metamorfosi delle tue forme leggiadre

mima, perdonami: è mimesis anch’io.

da La viandanza (1995)

AUTORITRATTO IN TERZA PERSONA

Ieri vantava l’aderanza allo specchio

la sazietà dei piedi ben fatti, patti

in vista di ulteriori concessioni, tempi

più lunghi e magari il tiro

corretto al selvatico bilancio d’età.

Oggi nutre raminghe speranze di sparire

nelle sembianze di un gatto, un colpo di tosse

il lento vogare di un cappello a mezz’aria.

Domani non ci sarà più tempo

per l’uso pigramente italiano

del verbo, il sereno ottativo

del dovrei essere stato.

Ma divampando potesse essere lei una

combusta orma al fuoco dell’ellisse

temeraria, mite ombra e pur sostanza

di quel sole che non teme eclisse.

da Terra contigua (1999)

Arrogante garrivi alle stelle la tua dolce nenia

il fiore ancora in nuce nello scapo

e la felicità, l’ottusità d’una caccia svogliata

mai così rasente alle promesse dell’età sfacciata

ti annoiava e ti seguiva come una cagna fedele

nel subbuglio dei tuoi astratti furori.

E ti eludeva anche da quel suo astuto

gioco a tutti commestibile, ma non a te

che la morte segreta stornavi ad ogni giro

e t’era consorte l’incanto, l’incubo dei bari.

Tu non volevi altro se non l’impossibile

la tratta di favore, il pagamento del riscatto

minacciando altrimenti colpi di testa

colpi di teatro memorabili che l’indomani

bruciavi al nuovo giorno sotto dettatura.

Non tolleravi la dittatura del giorno.

E libertà t’erano gli scuri chiodati

il fresco osceno invito della notte.

da La pianta del pane (2003)

Quasi che il sonno, l’uno all’altra

li rapisse, nel buio intrecciano le dita

si sfiorano con la punta del piede

e pensano – gli estremi si toccano

nel cuore della notte.

Uno dei due già sogna anche per l’altro.

Incline più al contagio che al presagio

s’addormenta l’amore coniugale

mano nella mano, la vita cinta

come per una danza, mentre l’altra

vita preme ai cancelli del rimosso

e li piega. Entrambi sul fianco sinistro.

L’alba li sveglia un poco più fratelli.

da Da mani mortali (2012)

Oltre la soglia del letargo, una foglia

pende ancora a lato del legno, trema

si rimette al vento con l’astuzia dei deboli.

Ha conosciuto la pietra e l’agio delle erbe

la prima generazione dei biancospini.

Irti più del filo spinato che li regge

proclamano la resistenza all’inverno

mentre un riemerso brulichio di molti

silenziosamente li lavora nel tepore.

La pianta è un cantiere sempre aperto

a chi vi torna senza avere memoria.

Sappi che frenerò ogni desiderio

di spronarla, questa ottusa pazienza

di durare, per ora, senza dare ombra.

da La materia prima (2018)

Parlò per bocca tua e disse.

Non stai morendo Bianca.

E fu vero il mio nome.

E fu pace dalla prima linea

ai miei mozzati respiri

fu silenziato il silenzio.

Senza il tuo amore

il suo pensare secondo

l’agire, mio teste

di chiara visione

m’avrebbe rapito, quella

druda, col passo pesante

del suo fiato. Eccomi. Eccoti.

Chiama me, smunta e di poco

sangue. Non posso fermarmi.

Devo andare al confronto

al conforto sicuro

abbandonare la guida del giudizio.

Ma tu insistetti, mio maratoneta

sgomitando, maleducatamente.

Imparate maldestri innamorati.

Non ci si può limitare

a guardare quello che succede.

I testi sono tratti dal volume Tutte le poesie. 1971-2017, postfazione di Roberto Deidier, nota biobibliografica di Carmelo Princiotta, Mondadori, Milano 2018.

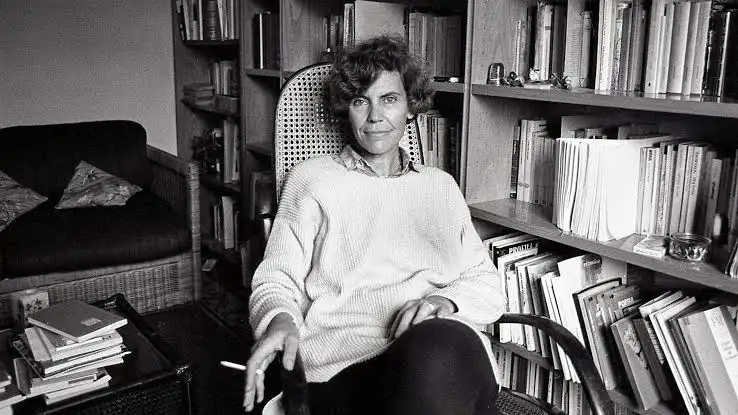

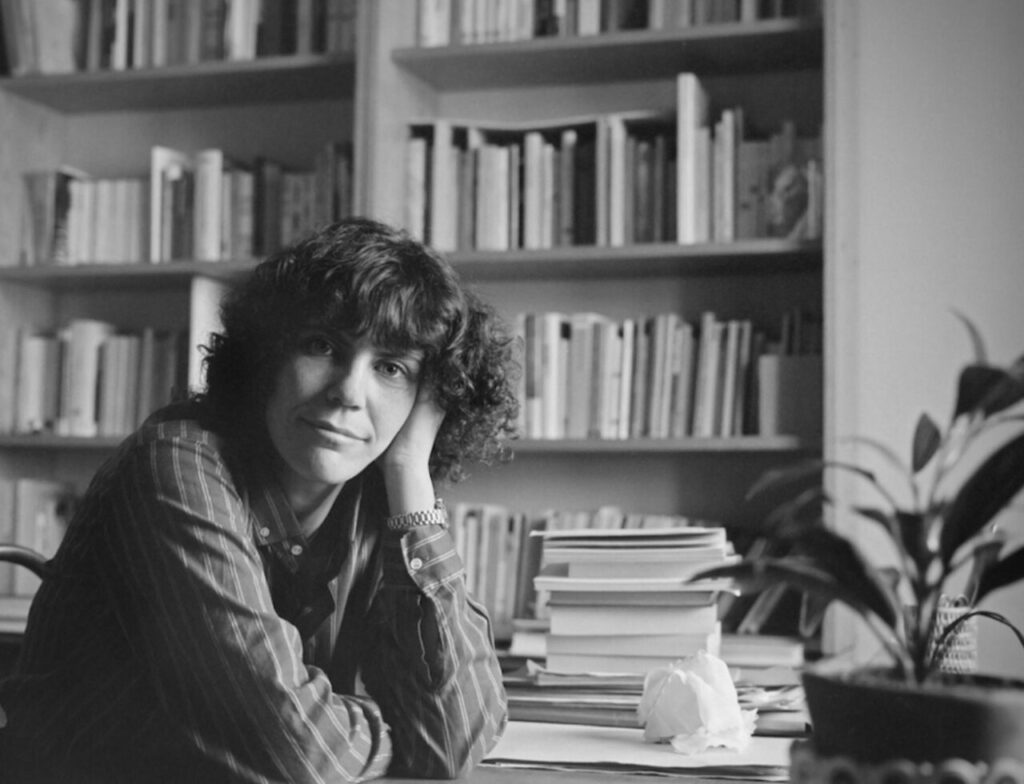

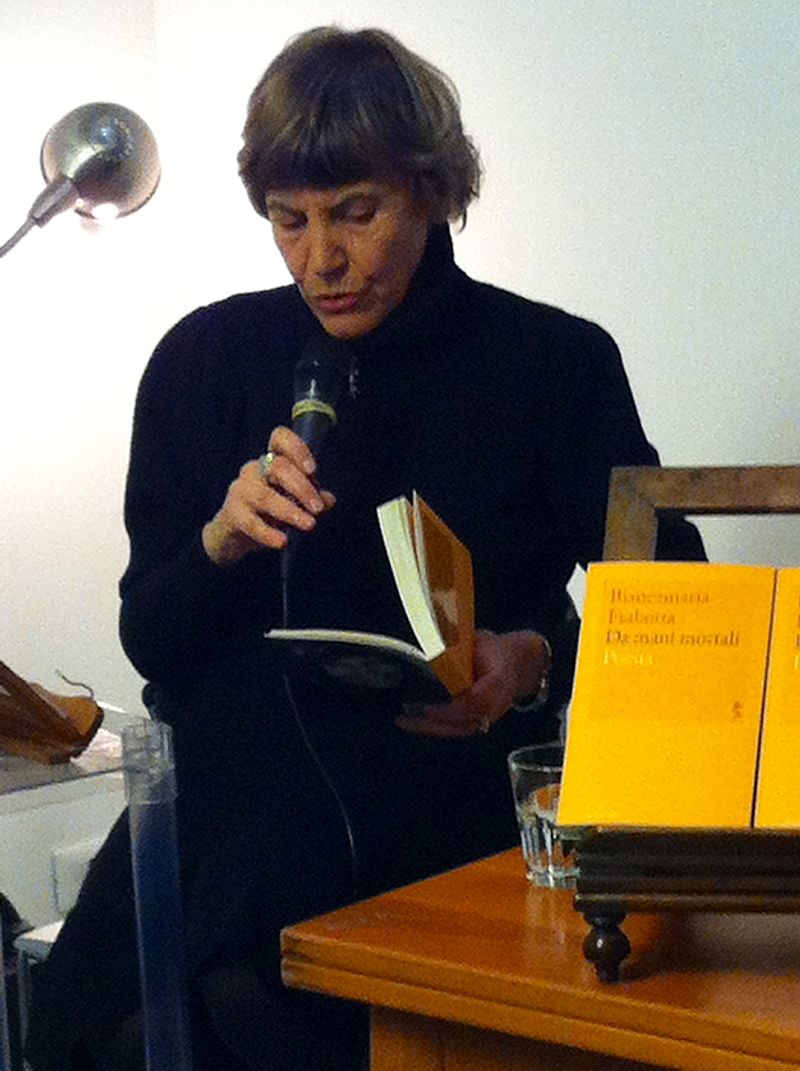

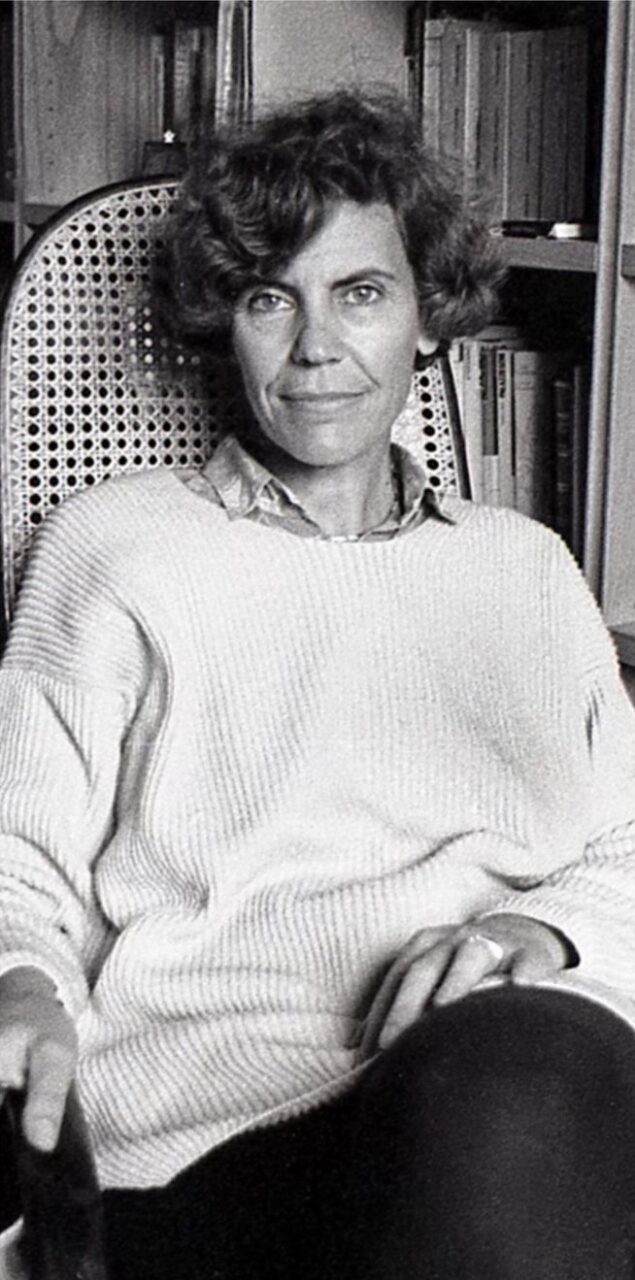

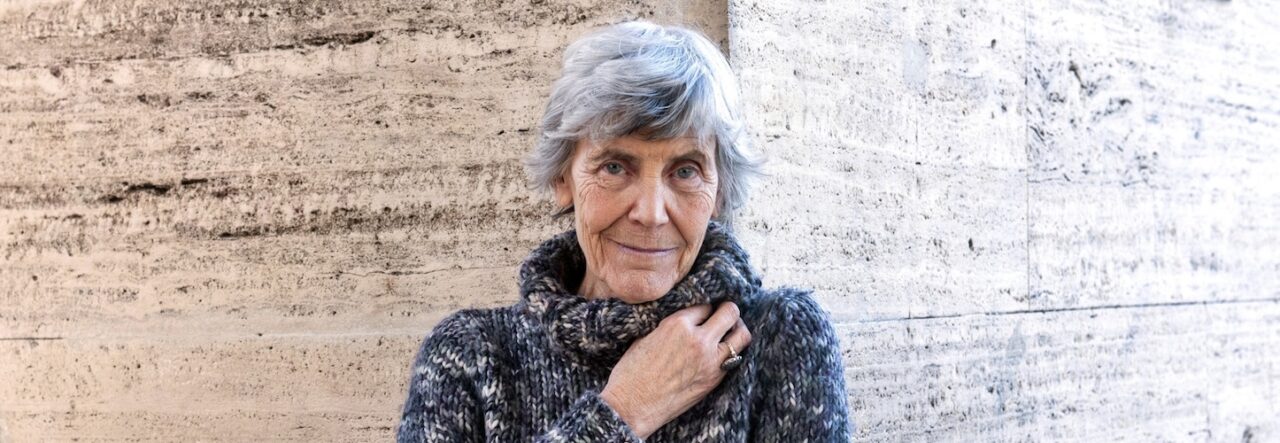

Biancamaria Frabotta

Roma 1946 – Roma 2022

DI Patrizia Caporossi

La mela mi insegni è doppiare la metà di sé 1

Di lei colpisce la sensibile determinazione di chi ha vissuto con limpidezza l’esistenza, nelle scelte e nelle circostanze con lo stupore della vita che il tempo spesso travalica malgrado noi. Perché certa nel cuore rimane la forte coscienza-di-sé, di un essere femminile che ha attraversato buona parte della storia del secondo Novecento con l’auto-determinazione dell’allora bambina, della futura ragazza, che non passa invano gli anni Sessanta e Settanta, fedele a se stessa fino all’odierna contemporaneità, dove si conferma per ciò che ha sempre sentito e nutrito: l’opera le coincide.

Ma

“poeta o poetessa? Non come te poeta io sono?/ io sono poetessa e intera non appartengo a nessuno” 2.

D’altronde acuta, profonda e partecipata con la propria persona è la consapevolezza dell’identità di sé (sessuata).

“Sin dalla prima infanzia impariamo, senza discutere, a dare un sesso a tutto: persone, animali, cose e concetti.(…). Quasi serbassimo la remota memoria di quello che imparammo immersi nel liquido amniotico (…). Le parole cominciarono a fluire alle labbra più rapide dei concetti che si formavano nella mente e talvolta per qualche misteriosa ragione femminile fanno ressa nella gola occludendola con un ostinato silenzio. Divenni femmina, nel linguaggio, prima che nel corpo. Affeminata 3, appunto, sfrontata distorsione di senso, provocazione, proterva venuta alla luce.” 4

Vive a Roma, dove è nata “insieme alla Repubblica” 5, nel giugno del 1946 da un padre comune ma con un’ammaliante e bella calligrafia inclinata verso destra e che regalava molti libri (che Biancamaria conserva come preziosi feticci) e da una madre di Civitavecchia che sapeva di mare con un grande gusto estetico e abilità manuale. Nessuno in famiglia le trasmette il senso esistenziale del segno politico, mentre dalle vicissitudini da sfollati dei nonni materni nasce il senso di viandanza, altro suo neologismo e una delle sue cifre.

Ègrave; la mediana di tre sorelle. Impara a leggere a 5 anni da quei libri paterni. E non ha mai smesso. A 14 anni aveva già letto Guerra e Pace. Pubblica la sua prima poesia a 16 anni dopo l’esito di un concorso della Banca d’Italia dove lavorava il padre. A 18 anni avrebbe voluto fare l’attrice anche perché con la (propria) bellezza ha sempre convissuto troppo nel bene e nel male. “Ero considerata troppo donna, troppo femminista, troppo intelligente, troppo viscerale, troppo accademica, troppo poco accademica, troppo bella, perfino troppo alta. Insomma ero «troppo» tutto, per essere «solo» poeta” 6.

L’incontro con un prete, durante il liceo, condurrà la sua gioventù verso “la rinuncia e il lavoro che precede l’opera” 7, attraverso letture consigliate come Marx, Buber, Rilke. Così s’incammina sulla strada di un certo rigore sessantottino e poi anche di un femminismo separatista. Si laurea in Lettere con una tesi su Carlo Cattaneo, pubblicata con la prefazione di Alessandro Galante Garrone e il Risorgimento rimarrà la passione di studio con la letteratura e Leopardi stesso, grazie alla generosità di Walter Binni che ne coglie la capacità sostenendola a partecipare all’antologia Ideologie politiche del Risorgimento italiano. Dal 1969 è assistente borsista alla Sapienza di Roma, dove era entrata con grande rispetto quasi di riscatto forse dei propri genitori.

Per vivere ha sempre insegnato all’Università coi giovani mantenendo però fede al suo Cattaneo come ne La pianta del pane mai insegnare (solo) per mangiare.

Due anni prima che si laureasse, esplode il ’68 da cui è fortemente attratta e spaventata, priva di esperienza militante trova però temi catturanti (come la critica al consumismo), attacco al cosiddetto mandarinato, col bisogno personale sempre di un proprio contrappeso come fu Cattaneo in quel si scrive bene quando si pensa bene: motto per tutta una vita. Anche al femminismo arriva per l’ansia di giustizia contro la discriminazione e sulla base di uno scatto personale: essere donna con una testa. Non era la carriera pari all’uomo ma la ricerca dell’identità.

Nel 1971 si sposa con il poeta scrittore impegnato Renzo Paris.

Non ha avuti figli. È separata da anni e oggi condivide la sua vita in compagnia di un fisico, Brunello Tirozzi, sposato nel 1993.

“Sono sempre vissuta in coppia e resto fedele a chi non mi opprime con la gelosa ossessività di un amore esclusivo, compresa la poesia cui chiedo la libertà di andare a zonzo per le strade complanari: un romanzo, una trilogia teatrale, radiodrammi lunatici, svariate prose, saggi critici, studi” 8.

La politica attiva nel Manifesto-PdUP la porta con Giuseppina Ciuffreda a coniugare l’ideologia con il femminismo, tanto da dar vita al Collettivo Femminista Comunista di via Pomponazzi, a Roma, pur nel grande combattimento interiore di cui la stagione della rivista «Effe» testimonia, aprendo una grande riflessione sull’autonomia del pensiero femminista.

La Viandanza, termine coniato da Manuela Fraire, nella postfazione al romanzo Velocità di fuga (1989) sta a indicare proprio l’animo femminile sospeso tra trasformazione e perdita nella rivisitazione del primario rapporto materno. Si tratta, infatti, di un poemetto nato in viaggio in treno con la madre dopo la morte del padre.

Il viaggio si affermerà comunque come metafora vivente, girando tutto il mondo più che l’Europa: anzi, i luoghi più lontani possibili. Per poi ritornare al senso della terra, come in Terra contigua (1999) nato lungo la strada in Maremma dove ha una sua casa, passando attraverso il parco dell’Uccellina: una lezione appresa nell’ascolto fra civiltà e natura.

Affeminata (1976) nasce anche grazie a Giulia Niccolai, perché una donna non è una femmina: come segno di una rivolta contro la misoginia dominante. Tanto che ne Il rumore bianco (1982), per metafora scientifica, la sua poesia diventa quel luogo per capire e capirsi. Non è un caso che sia dedicato al proprio psicoanalista perché le contraddizioni si sono aperte e la psicoanalisi col femminismo si è intrecciata e rivisitata continuamente. D’altronde il femminismo coinciderà con la (sua) vita. Solo più tardi con Gli appunti di volo(1985) inizia l’uscita dal carattere di parte per una poesia di scavo sì, ma aperta a tutto, fino ad arrivare o a ritornare con Controcanto al chiuso a un’immersione nella corporeità, anche rispetto alla generabilità e a quello che la maternità implica per una donna, come una sorta di “spossessamento” estraniante di fronte al senso del limite.

La riflessione si volge così fino a oggi sul senso della vita, come Da mani mortali (2012) dove raccoglie il dono della natura ca(r)pendone il limite mortale.

In questo è non solo una poetessa per quell’impossibilità di definirsi solo tale perché la poesia viene e si genera quando vuole come la vita: una sorta di chiamata.

E per una donna è una condizione da cui partire e non semplice vanto da esaltare:

“Post coitum test/ Perfino un voto e intorno a me il vuoto/ ma nulla valse a scalfirlo/ quello splendido utero senza costrutto/ quel cavo oscuro imbuto che così/ strenuamente tenne testa/ al capitombolo innamorato del tuo codino/ pavoneggiante./ Eiaculato limpido, viscosità normale./ Soltanto la reazione si dimostrò alcalina/ ma la vitalità spenta in quell’ora dura/ risorse e ancora dura…/ E dire: sarebbe nato un così bel bambino./ E invece: nemmeno fosse un serpente/ da addomesticare/ un sibilo lungo di vento confuse nei mari mossi/ del grembo il tuo biondo vanto di generare” (in Viandanza).

Nel 1976 pubblica la prima importante antologia femminile, Donne in poesia 9, con prefazione di Dacia Maraini. Le autrici antologizzate sono ventisei: alcune già note come Margherita Guidacci e Maria Luisa Spaziani, Amelia Rosselli, Anna Maria Ortese, mentre altre agli esordi, come Patrizia Cavalli e Vivian Lamarque. Significativa la frequentazione con la scuola romana di poeti che poi scuola non era e neanche romana considerando la maggioranza di poeti non romani ma fortemente acquisiti: come primo fra tutti Pier Paolo Pasolini da lei letto fin dal 1959 quando al Liceo le chiedono di parlare di Una vita violenta: quasi la sua prima conferenza. Ma poi Alberto Moravia, Amelia Rosselli, Dario Bellezza che recensì, nel 1977, oltre a Elio Pecora, la sua antologia Donne in poesia.

Il 31 maggio 2016 tiene alla Sapienza l’ultima lezione universitaria con una certa obliqua sua malinconia 10.

Note

1 Il rumore bianco, prefazione di Antonio Porta, Feltrinelli, Milano 1982.

2 Quartetto per masse e voce sola, Donzelli Editore, Roma 2009, p.5.

3 Affeminata, nota critica di Antonio Porta, Geiger editore, Rivalba-Torino 1976.

4 La viandanza, 1995.

5 Quartetto per masse e voce sola, cit., p.6.

6 Ivi, p. 46.

7 p.12.

8 Quartetto per masse e voce sola, cit., p.13

9 Donne in poesia, antologia della poesia femminile in Italia dal dopoguerra a oggi, a cura di Biancamaria Frabotta con una nota critica di Dacia Maraini, Savelli, Roma 1976.

10 poesia.blog.rainews.it/2016/05/bianca-maria-frabotta-lultima-lezione/di Luigia Sorrentino.

Fonti, risorse bibliografiche, siti su Biancamaria Frabotta

Poesia

Affeminata, (nota critica di Antonio Porta), Geiger editore, Rivalba-Torino 1976

Il rumore bianco, Feltrinelli, Milano 1982

Appunti di volo e altre poesie, La Cometa, Roma 1985

Controcanto al chiuso, Rossi & Spera Editori, Roma 1991

La viandanza, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1995 (Premio Montale 1995)

High Tide, Dublin, Poetry Ireland LTD (versioni inglesi di poesie tratte da La viandanza)

Terra contigua, Empirìa, Roma 1999

La pianta del pane, Arnoldo Mondadori, Milano 2003

Gli eterni lavori, San Marco dei Giustiniani, Genova 2005

I nuovi climi, Stampa, Brunello 2007

Da mani mortali, Arnoldo Mondadori, Milano 2012

Narrativa

Velocità di fuga, Reverdito, Trento 1989 (Premio Tropea 1989)

Quartetto per masse e voce sola, Donzelli, Roma 2009

Teatro

Trittico dell’obbedienza, Sellerio, Palermo 1996

Arte

Controcanto al chiuso (monologo teatrale con due incisioni di Giulia Napoleone), Edizioni della Cometa, Roma 1994

Ne resta uno (sedici haiku con sei incisioni di Giulia Napoleone), Il Ponte, Firenze 1996

Sopravvivenza del bianco (cartella, con sei maniere nere di Giulia Napoleone), Scheiwiller, Milano 1997

Referenze iconografiche: Biancamaria Frabotta nel 2012. Foto di Giammei. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Voce pubblicata nel: 2016

Ultimo aggiornamento: 2023

La mela mi insegni è doppiare la metà di sé 1

Di lei colpisce la sensibile determinazione di chi ha vissuto con limpidezza l’esistenza, nelle scelte e nelle circostanze con lo stupore della vita che il tempo spesso travalica malgrado noi. Perché certa nel cuore rimane la forte coscienza-di-sé, di un essere femminile che ha attraversato buona parte della storia del secondo Novecento con l’auto-determinazione dell’allora bambina, della futura ragazza, che non passa invano gli anni Sessanta e Settanta, fedele a se stessa fino all’odierna contemporaneità, dove si conferma per ciò che ha sempre sentito e nutrito: l’opera le coincide.

Ma

“poeta o poetessa? Non come te poeta io sono?/ io sono poetessa e intera non appartengo a nessuno” 2.

D’altronde acuta, profonda e partecipata con la propria persona è la consapevolezza dell’identità di sé (sessuata).

“Sin dalla prima infanzia impariamo, senza discutere, a dare un sesso a tutto: persone, animali, cose e concetti.(…). Quasi serbassimo la remota memoria di quello che imparammo immersi nel liquido amniotico (…). Le parole cominciarono a fluire alle labbra più rapide dei concetti che si formavano nella mente e talvolta per qualche misteriosa ragione femminile fanno ressa nella gola occludendola con un ostinato silenzio. Divenni femmina, nel linguaggio, prima che nel corpo. Affeminata 3, appunto, sfrontata distorsione di senso, provocazione, proterva venuta alla luce.” 4

Vive a Roma, dove è nata “insieme alla Repubblica” 5, nel giugno del 1946 da un padre comune ma con un’ammaliante e bella calligrafia inclinata verso destra e che regalava molti libri (che Biancamaria conserva come preziosi feticci) e da una madre di Civitavecchia che sapeva di mare con un grande gusto estetico e abilità manuale. Nessuno in famiglia le trasmette il senso esistenziale del segno politico, mentre dalle vicissitudini da sfollati dei nonni materni nasce il senso di viandanza, altro suo neologismo e una delle sue cifre.

Ègrave; la mediana di tre sorelle. Impara a leggere a 5 anni da quei libri paterni. E non ha mai smesso. A 14 anni aveva già letto Guerra e Pace. Pubblica la sua prima poesia a 16 anni dopo l’esito di un concorso della Banca d’Italia dove lavorava il padre. A 18 anni avrebbe voluto fare l’attrice anche perché con la (propria) bellezza ha sempre convissuto troppo nel bene e nel male. “Ero considerata troppo donna, troppo femminista, troppo intelligente, troppo viscerale, troppo accademica, troppo poco accademica, troppo bella, perfino troppo alta. Insomma ero «troppo» tutto, per essere «solo» poeta” 6.

L’incontro con un prete, durante il liceo, condurrà la sua gioventù verso “la rinuncia e il lavoro che precede l’opera” 7, attraverso letture consigliate come Marx, Buber, Rilke. Così s’incammina sulla strada di un certo rigore sessantottino e poi anche di un femminismo separatista. Si laurea in Lettere con una tesi su Carlo Cattaneo, pubblicata con la prefazione di Alessandro Galante Garrone e il Risorgimento rimarrà la passione di studio con la letteratura e Leopardi stesso, grazie alla generosità di Walter Binni che ne coglie la capacità sostenendola a partecipare all’antologia Ideologie politiche del Risorgimento italiano. Dal 1969 è assistente borsista alla Sapienza di Roma, dove era entrata con grande rispetto quasi di riscatto forse dei propri genitori.

Per vivere ha sempre insegnato all’Università coi giovani mantenendo però fede al suo Cattaneo come ne La pianta del pane mai insegnare (solo) per mangiare.

Due anni prima che si laureasse, esplode il ’68 da cui è fortemente attratta e spaventata, priva di esperienza militante trova però temi catturanti (come la critica al consumismo), attacco al cosiddetto mandarinato, col bisogno personale sempre di un proprio contrappeso come fu Cattaneo in quel si scrive bene quando si pensa bene: motto per tutta una vita. Anche al femminismo arriva per l’ansia di giustizia contro la discriminazione e sulla base di uno scatto personale: essere donna con una testa. Non era la carriera pari all’uomo ma la ricerca dell’identità.

Nel 1971 si sposa con il poeta scrittore impegnato Renzo Paris.

Non ha avuti figli. È separata da anni e oggi condivide la sua vita in compagnia di un fisico, Brunello Tirozzi, sposato nel 1993.

“Sono sempre vissuta in coppia e resto fedele a chi non mi opprime con la gelosa ossessività di un amore esclusivo, compresa la poesia cui chiedo la libertà di andare a zonzo per le strade complanari: un romanzo, una trilogia teatrale, radiodrammi lunatici, svariate prose, saggi critici, studi” 8.

La politica attiva nel Manifesto-PdUP la porta con Giuseppina Ciuffreda a coniugare l’ideologia con il femminismo, tanto da dar vita al Collettivo Femminista Comunista di via Pomponazzi, a Roma, pur nel grande combattimento interiore di cui la stagione della rivista «Effe» testimonia, aprendo una grande riflessione sull’autonomia del pensiero femminista.

La Viandanza, termine coniato da Manuela Fraire, nella postfazione al romanzo Velocità di fuga (1989) sta a indicare proprio l’animo femminile sospeso tra trasformazione e perdita nella rivisitazione del primario rapporto materno. Si tratta, infatti, di un poemetto nato in viaggio in treno con la madre dopo la morte del padre.

Il viaggio si affermerà comunque come metafora vivente, girando tutto il mondo più che l’Europa: anzi, i luoghi più lontani possibili. Per poi ritornare al senso della terra, come in Terra contigua (1999) nato lungo la strada in Maremma dove ha una sua casa, passando attraverso il parco dell’Uccellina: una lezione appresa nell’ascolto fra civiltà e natura.

Affeminata (1976) nasce anche grazie a Giulia Niccolai, perché una donna non è una femmina: come segno di una rivolta contro la misoginia dominante. Tanto che ne Il rumore bianco (1982), per metafora scientifica, la sua poesia diventa quel luogo per capire e capirsi. Non è un caso che sia dedicato al proprio psicoanalista perché le contraddizioni si sono aperte e la psicoanalisi col femminismo si è intrecciata e rivisitata continuamente. D’altronde il femminismo coinciderà con la (sua) vita. Solo più tardi con Gli appunti di volo(1985) inizia l’uscita dal carattere di parte per una poesia di scavo sì, ma aperta a tutto, fino ad arrivare o a ritornare con Controcanto al chiuso a un’immersione nella corporeità, anche rispetto alla generabilità e a quello che la maternità implica per una donna, come una sorta di “spossessamento” estraniante di fronte al senso del limite.

La riflessione si volge così fino a oggi sul senso della vita, come Da mani mortali (2012) dove raccoglie il dono della natura ca(r)pendone il limite mortale.

In questo è non solo una poetessa per quell’impossibilità di definirsi solo tale perché la poesia viene e si genera quando vuole come la vita: una sorta di chiamata.

E per una donna è una condizione da cui partire e non semplice vanto da esaltare:

“Post coitum test/ Perfino un voto e intorno a me il vuoto/ ma nulla valse a scalfirlo/ quello splendido utero senza costrutto/ quel cavo oscuro imbuto che così/ strenuamente tenne testa/ al capitombolo innamorato del tuo codino/ pavoneggiante./ Eiaculato limpido, viscosità normale./ Soltanto la reazione si dimostrò alcalina/ ma la vitalità spenta in quell’ora dura/ risorse e ancora dura…/ E dire: sarebbe nato un così bel bambino./ E invece: nemmeno fosse un serpente/ da addomesticare/ un sibilo lungo di vento confuse nei mari mossi/ del grembo il tuo biondo vanto di generare” (in Viandanza).

Nel 1976 pubblica la prima importante antologia femminile, Donne in poesia 9, con prefazione di Dacia Maraini. Le autrici antologizzate sono ventisei: alcune già note come Margherita Guidacci e Maria Luisa Spaziani, Amelia Rosselli, Anna Maria Ortese, mentre altre agli esordi, come Patrizia Cavalli e Vivian Lamarque. Significativa la frequentazione con la scuola romana di poeti che poi scuola non era e neanche romana considerando la maggioranza di poeti non romani ma fortemente acquisiti: come primo fra tutti Pier Paolo Pasolini da lei letto fin dal 1959 quando al Liceo le chiedono di parlare di Una vita violenta: quasi la sua prima conferenza. Ma poi Alberto Moravia, Amelia Rosselli, Dario Bellezza che recensì, nel 1977, oltre a Elio Pecora, la sua antologia Donne in poesia.

Il 31 maggio 2016 tiene alla Sapienza l’ultima lezione universitaria con una certa obliqua sua malinconia 10.

Note

1 Il rumore bianco, prefazione di Antonio Porta, Feltrinelli, Milano 1982.

2 Quartetto per masse e voce sola, Donzelli Editore, Roma 2009, p.5.

3 Affeminata, nota critica di Antonio Porta, Geiger editore, Rivalba-Torino 1976.

4 La viandanza, 1995.

5 Quartetto per masse e voce sola, cit., p.6.

6 Ivi, p. 46.

7 p.12.

8 Quartetto per masse e voce sola, cit., p.13

9 Donne in poesia, antologia della poesia femminile in Italia dal dopoguerra a oggi, a cura di Biancamaria Frabotta con una nota critica di Dacia Maraini, Savelli, Roma 1976.

10 poesia.blog.rainews.it/2016/05/bianca-maria-frabotta-lultima-lezione/di Luigia Sorrentino.

Fonti, risorse bibliografiche, siti su Biancamaria Frabotta

Poesia

Affeminata, (nota critica di Antonio Porta), Geiger editore, Rivalba-Torino 1976

Il rumore bianco, Feltrinelli, Milano 1982

Appunti di volo e altre poesie, La Cometa, Roma 1985

Controcanto al chiuso, Rossi & Spera Editori, Roma 1991

La viandanza, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1995 (Premio Montale 1995)

High Tide, Dublin, Poetry Ireland LTD (versioni inglesi di poesie tratte da La viandanza)

Terra contigua, Empirìa, Roma 1999

La pianta del pane, Arnoldo Mondadori, Milano 2003

Gli eterni lavori, San Marco dei Giustiniani, Genova 2005

I nuovi climi, Stampa, Brunello 2007

Da mani mortali, Arnoldo Mondadori, Milano 2012

Narrativa

Velocità di fuga, Reverdito, Trento 1989 (Premio Tropea 1989)

Quartetto per masse e voce sola, Donzelli, Roma 2009

Teatro

Trittico dell’obbedienza, Sellerio, Palermo 1996

Arte

Controcanto al chiuso (monologo teatrale con due incisioni di Giulia Napoleone), Edizioni della Cometa, Roma 1994

Ne resta uno (sedici haiku con sei incisioni di Giulia Napoleone), Il Ponte, Firenze 1996

Sopravvivenza del bianco (cartella, con sei maniere nere di Giulia Napoleone), Scheiwiller, Milano 1997

Referenze iconografiche: Biancamaria Frabotta nel 2012. Foto di Giammei. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Voce pubblicata nel: 2016

Ultimo aggiornamento: 2023

Biografia di Biancamaria Frabotta nacque nel 1946 a Roma, città dove crebbe e studiò, laureandosi in lettere alla Sapienza con una tesi su Carlo Cattaneo.[2]

Militò nel Movimento degli Studenti, durante e dopo il Sessantotto, e soprattutto nel Movimento delle Donne, a partire dal 1972, impegnandosi anche nella politica attiva con il Partito Socialista di Unità Proletaria.[3][4] Nel 1976 pubblicò Donne in poesia, che dà grande rilievo alla poesia di Amelia Rosselli e antologizza per la prima volta anche le giovanissime Patrizia Cavalli e Vivian Lamarque. Il volume, che ha suscitato un vivace dibattito,[senza fonte] tratta il tema della specificità del linguaggio poetico femminile, ripreso e ampliato in Letteratura al femminile (1980), che indaga le tracce del femminile anche nella letteratura maschile.[2]

Gli interessi accademici della Frabotta si spostarono poi dall’Ottocento al Novecento: la prima monografia fu dedicata nel 1971 a Carlo Cattaneo, la seconda nel 1993 a Giorgio Caproni. Successivamente la Frabotta scrisse saggi e recensioni ad Amelia Rosselli, Franco Fortini, Toti Scialoja, Elsa Morante.[2]

Nel 1989 pubblicò il romanzo, Velocità di fuga, vincitore del Premio Tropea.

Fece parte degli Amici della Domenica per l’attribuzione del Premio Strega,[5] e scrisse per il teatro una serie di atti unici raccolti in Trittico dell’obbedienza (1996).[3] Come traduttrice, pubblicò con Bruno Mazzoni un’antologia della poetessa romena Ana Blandiana.

Collaborò, tra gli altri, con Il manifesto e con L’Orsaminore, rivista fondata insieme a Maria Luisa Boccia, Giuseppina Ciuffreda, Licia Conte, Anna Forcella, Manuela Fraire e Rossana Rossanda.

Nel 2013 fu nominata socia onoraria della Società Italiana delle Letterate.[6]

Ebbe incarichi di docenza alla Sapienza – Università di Roma, dove si era formata alla scuola di Walter Binni, fin dal 1969. Nel 2001 divenne professore ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea.

In molti suoi testi vi sono riferimenti al paesaggio rurale di Cupi, nella Maremma grossetana, luogo abituale di soggiorno.[7]

In occasione dell’uscita di Tutte le poesie 1971-2017, avvenuta il 20 marzo 2018, partecipò a eventi e trasmissioni come TGR Petrarca, il Salone Internazionale del Libro di Torino, Quante storie[8], il Festivaletteratura di Mantova[9], Poesia Festival, Pordenonelegge, InQuiete, il Caffè di Rai Uno, il Festival del giornalismo culturale, Più libri più liberi.

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.