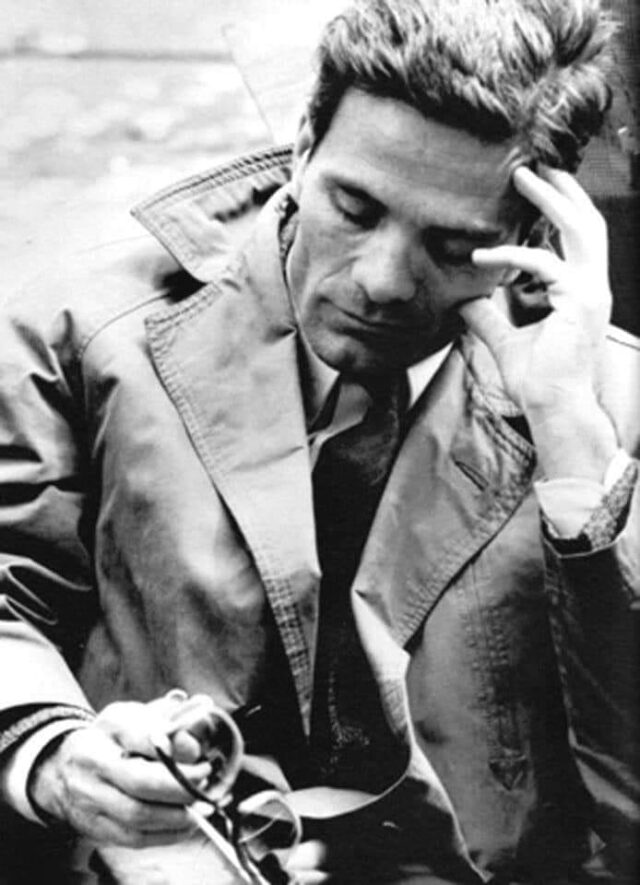

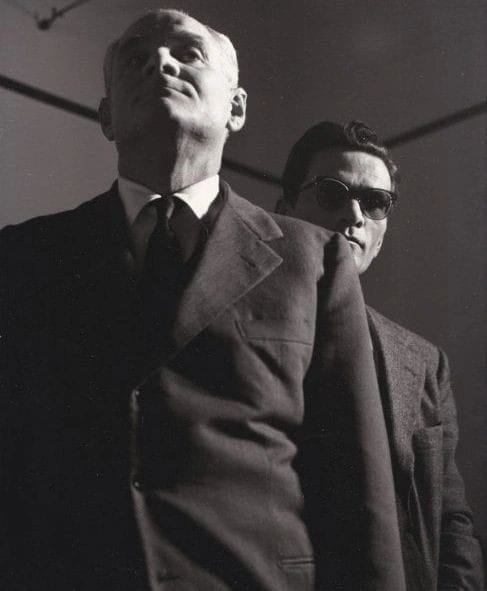

Alberto Moravia”Ma che cosa aveva in mente? “ da L’Espresso1975-Biblioteca DEA SABINA

Biblioteca DEA SABINA

Alberto MORAVIA: ”Ma che cosa aveva in mente? “ da L’Espresso del 9 novembre 1975-

Fonte-Gruppo Facebook Pier Paolo Pasolini-Pagine Corsare- Amministratore-Giovanna SALICE

Chi era, che cercava Pasolini? In principio c’è stata, perché non ammetterlo? , l’omosessualità, intesa però nella stessa maniera dell’eterosessualità: come rapporto con il reale, come filo di Arianna nel labirinto della vita. Pensiamo un momento solo alla fondamentale importanza che ha sempre avuto nella cultura occidentale l’amore; come dall’amore siano venute le grandi costruzioni dello spirito, i grandi sistemi conoscitivi; e vedremo che l’omosessualità ha avuto nella vita di Pasolini lo stesso ruolo che ha avuto l’eterosessualità in quella di tante vite non meno intense e creative della sua.

Accanto all’amore, in principio, c’era anche la povertà. Pasolini era emigrato a Roma dal Nord, si guadagnava la vita insegnando nelle scuole medie della periferia. È in quel tempo che si situa la sua grande scoperta: quella del sottoproletariato, come società rivoluzionaria, analoga alle società protocristiane, ossia portatrice di un inconscio messaggio di ascetica umiltà da contrapporre alla società borghese edonista e superba. Questa scoperta corregge il comunismo, fino allora probabilmente ortodosso di Pasolini; gli dà il suo carattere definitivo. Non sarà, dunque, il suo, un comunismo di rivolta, e neppure illuministico; e ancor meno scientifico; né insomma veramente marxista. Sarà un comunismo populista, “romantico”, cioè animato da una pietà patria arcaica, non comunismo quasi mistico, radicato nella tradizione e proiettato nell’utopia. È superfluo dire che un comunismo simile era fondamentalmente sentimentale (do qui alla parola “sentimentale” un senso esistenziale, creaturale e irrazionale). Perché sentimentale? Per scelta, in fondo, culturale e critica; in quanto ogni posizione sentimentale consente contraddizioni che l’uso della ragione esclude. Ora Pasolini aveva scoperto molto presto che la ragione non serve ma va servita. E che soltanto le contraddizioni permettono l’affermazione della personalità. Ragionare è anonimo; contraddirsi, personale.

Le cose stavano a questo punto quando Pasolini scrisse Le ceneri di Gramsci, La religione del nostro tempo, Ragazzi di vita, Una vita violenta e esordì nel cinema con Accattone. In quel periodo, che si può comprendere tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, Pasolini riuscì a fare per la prima volta nella storia della letteratura italiana qualche cosa di assolutamente nuovo: una poesia civile di sinistra. La poesia civile era sempre stata a destra in Italia, almeno dall’inizio dell’Ottocento a oggi, cioè da Foscolo, passando per Carducci su su fino a D’Annunzio. I poeti italiani del secolo scorso avevano sempre inteso la poesia civile in senso repressivo, trionfalistico ed eloquente. Pasolini riuscì a compiere un’operazione nuova e oltremodo difficile: il connubio della moderna poesia decadente con l’utopia socialista. Forse una simile operazione era riuscita in passato soltanto a Rimbaud, poeta della rivoluzione e tuttavia, in eguale misura, poeta del decadentismo. Ma Rimbaud era stato assistito da tutta una tradizione giacobina e illuministica. La poesia civile di Pasolini nasce invece miracolosamente in una letteratura da tempo ancorata su posizioni conservatrici, in una società provinciale e retriva.

Questa poesia civile raffinata manieristica ed estetizzante che fa ricordare Rimbaud e si ispirava a Machado e ai simbolisti russi, era tuttavia legata all’utopia di una rivoluzione sociale e spirituale che sarebbe venuta dal basso, dal sottoproletariato, quasi come una ripetizione di quella rivoluzione che si era verificata duemila anni or sono con le folle degli schiavi e dei reietti che avevano abbracciato il cristianesimo. Pasolini supponeva che le disperate e umili borgate avrebbero coesistito a lungo, vergini e intatte con i cosiddetti quartieri alti, fino a quando non fosse giunto il momento maturo per la distruzione di questi e la palingenesi generale: pensiero, in fondo, non tanto lontano dalla profezia di Marx secondo il quale alla fine non ci sarebbero stati che un pugno di espropriatori e una moltitudine di espropriati che li avrebbero travolti. Sarebbe ingiusto dire che Pasolini aveva bisogno, per la sua letteratura, che la cosa pubblica restasse in questa condizione; più corretto è affermare che la sua visione del mondo poggiava sull’esistenza di un sottoproletariato urbano rimasto fedele, appunto, per umiltà profonda e inconsapevole, al retaggio di un’antica cultura contadina.

Ma a questo punto è sopravvenuto quello che, in maniera curiosamente derisoria, gli italiani chiamano il “boom” , cioè si è verificata ad un tratto l’esplosione del consumismo. E cos’è successo col “boom” in Italia, e per contraccolpo nella ideologia di Pasolini? È successo che gli umili, i sottoproletari di Accattone e di Una vita violenta, quegli umili che nella Passione secondo Matteo Pasolini aveva accostato ai cristiani delle origini, invece di creare i presupposti di una rivoluzione apportatrice di totale palingenesi, cessavano di essere umili nel duplice senso di psicologicamente modesti e di socialmente inferiori per diventare un’altra cosa. Essi continuavano naturalmente ad essere miserabili, ma sostituivano la scala di valori contadina con quella consumistica. Cioè, diventavano, a livello ideologico, dei borghesi. Questa scoperta della borghesizzazione dei sottoproletari è stata per Pasolini un vero e proprio trauma politico, culturale e ideologico. Se i sottoproletari delle borgate, i ragazzi che attraverso il loro amore disinteressato gli avevano dato la chiave per comprendere il mondo moderno, diventavano ideologicamente dei borghesi prim’ancora di esserlo davvero materialmente, allora tutto crollava, a cominciare dal suo comunismo populista e cristiano. I sottoproletari del Quarticciolo erano, oppure aspiravano, il che faceva lo stesso, ad essere dei borghesi; allora erano o aspiravano a diventare borghesi anche i sovietici che pure avevano fatto la rivoluzione nel 1917, anche i cinesi che avevano lottato per più di un secolo contro l’imperialismo, anche i popoli del Terzo mondo che una volta si erano configurati come la grande riserva rivoluzionaria del mondo. Non è esagerato dire che il comunismo irrazionale di Pasolini non si è più risollevato dopo questa scoperta. Pasolini è rimasto, questo sì, fedele all’utopia, ma intendendola come qualche cosa che non aveva più alcun riscontro nella realtà e che di conseguenza era una specie di sogno da vagheggiare e da contemplare ma non più da realizzare e tanto meno da difendere e imporre come progetto alternativo e inevitabile.

Da quel momento Pasolini non avrebbe più parlato a nome dei sottoproletari contro i borghesi, ma a nome di se stesso contro l’imborghesimento generale. Lui solo contro tutti. Di qui l’inclinazione a privilegiare la vita pubblica, purtroppo borghese, rispetto alla vita interiore, legata all’esperienza dell’umiltà. Nonché una certa ricerca dello scandalo non già a livello del costume ma a quello della ragione. Pasolini non voleva scandalizzare la borghesia, troppo consumistica ormai per non consumare anche lo scandalo. Lo scandalo era diretto contro gli intellettuali, che, loro sì, non potevano fare a meno di credere ancora nella ragione. Di qui pure un continuo intervento nella discussione pubblica, basato su una sottile e brillante ammissione, difesa e affermazione delle proprie contraddizioni. Ancora una volta Pasolini si teneva alla propria esistenzialità, alla propria creaturalità. Solo che un tempo l’aveva fatto per sostenere l’utopia del sottoproletariato salvatore del mondo; e oggi lo faceva per criticare la società consumista e l’edonismo di massa. Aveva scoperto che il consumismo era penetrato ormai ben dentro l’amata civiltà contadina. Ciononostante, questa scoperta non l’aveva allontanato dai luoghi e dai personaggi che un tempo, grazie ad una straordinaria esplosione poetica, l’avevano così potentemente aiutato a crearsi la propria visione del mondo. Affermava in pubblico che la gioventù era immersa in un ambiente criminaloide di massa; ma in privato, a quanto pare, si illudeva pur sempre che ci potessero essere delle eccezioni a questa regola. La sua fine è stata al tempo stesso simile alla sua opera e dissimile da lui. Simile perché egli ne aveva già descritto, nei suoi romanzi e nei suoi film, le modalità squallide e atroci, dissimile perché egli non era uno dei suoi personaggi bensì una figura centrale della nostra cultura, un poeta che aveva segnato un’epoca, un regista geniale, un saggista inesauribile.

Fonte -Gruppo Facebook Pier Paolo Pasolini-Pagine Corsare-Amministratore-Giovanna SALICE